В данной статье рассматриваются профессиональные компетенции, которые нам диктует ФГОС ВПО, затрагиваются вопросы сформированности данных компетенций у выпускников вуза. Ищется взаимосвязь между качеством и количеством производственной практики и сформированностью профессиональных компетенций у выпускника ВУЗа.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, производственная практика, профессиональная компетентность, ВУЗ, студент, компетенции, выпускник, ФГОС, ВПО.

Одной из проблем современного образования является подготовка выпускников с низким уровнем сформированности профессиональных компетенций. Выпускник, получивший диплом ВУЗа сталкивается с проблемой трудоустройства на ранке труда.

Развитие информационных технологий, а также промышленности, внедрение современных методов управления и организации производства, систем автоматизации требует от выпускника (молодого специалиста) высокого уровня готовности к профессиональной деятельности.

В связи с этим Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования предъявляет ряд требований к уровню подготовки выпускника: «способностью использовать основные естественнонаучные законы, применять математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных системах (ПК-2); способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ПК-3); способностью формировать комплекс мер по информационной безопасности с учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4) и др»..

Данные компетенции выпускника ВУЗа являются основополагающими при устройстве на работу. Весте с тем наблюдается серьезный разрыв между теоретической подготовкой молодых специалистов и требованиями работодателя к уровню их готовности решать реальные профессиональные задачи. Поэтому особую значимость приобретает ориентация высшего профессионального образования на взаимодействие с работодателями по рациональной организации производственной практики студентов ВУЗа для формирования их профессиональной компетентности.

Вопросы повышения качества образования в педагогическом процессе затрагивались Арзуманова Н. В., Зенкина С. В. [1, с. 8–12], Тишина И.Ю [6, с. 81], Берденникова Н. Г. [2, с. 172].

Роль формирования компетентности в профессиональном образовании анализировались исследователями: Шадрикова В. Д. [8], Бухаровой Г. Д. [3, с. 86], Зеера Э. Ф. [4, с. 126], Марковой А. К. [5].

Таким образом, актуальность данного исследования определяется следующим противоречием:

Между количеством часов, выделенных на производственную практику и требованиями ФГОС к выпускнику.

Между острой потребностью современного производства в кадрах с высокой профессиональной компетентностью и недостаточным уровнем их готовности решать типовые и нестандартные практические профессиональные задачи.

Указанное противоречие позволило сформулировать проблему: «Производственная практика как фактор формирования профессиональной компетентности студентов ВУЗа».

Объект исследования: формирование профессиональной компетентности студентов ВУЗа.

Предмет исследования: производственная практика студентов ВУЗа.

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить влияние педагогических условий на формирование профессиональной компетентности студентов ВУЗа в процессе производственной практики.

Гипотеза исследования: производственная практика станет фактором формирования профессиональной компетентности студентов ВУЗа в том случае, если:

Высшие учебные заведения будут напрямую сотрудничать с рынком труда.

Работодатель предоставляет возможность студенту ВУЗа неоднократно пройти производственную практику на конкретном рабочем месте, закрепив за ним наставника-профессионала.

После прохождения производственной практики у студента ВУЗа накоплен достаточный фонд знаний и сформированы необходимые компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО).

Компетенции в дальнейшем будут применяться самостоятельно выпускником ВУЗа на конкретном рабочем месте.

Цель, предмет и гипотеза определили задачи исследования:

Обосновать понятие производственной практики, как фактора формирования профессиональной компетентности студентов ВУЗа.

Выявить и обосновать профессиональные компетентности студентов ВУЗа.

Разработать и апробировать методики формирования профессиональных компетенций студентов ВУЗа.

Проанализировать результаты использования разработанных методик и оценить сформированность компетенций выпускника ВУЗа.

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись методы теоретического анализа, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, моделирование и статистическая обработка полученных результатов.

Опытно-поисковая база исследования. Исследование проходило в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

В исследовании участвовало 100 выпускников ВУЗа. Были опрошены выпускники 2015 года специальности 050100 «Педагогическое образование».

Таблица 1

Усвоенность профессиональных компетенций до и после изменения производственной практики

|

ПК |

Процент усвоенности компетенции у выпускника в настоящее время |

Планируемый результат освоения компетенции при увеличении производственной практики |

|

ПК — 1 |

72 % |

100 % |

|

ПК — 2 |

90 % |

100 % |

|

ПК — 3 |

45 % |

100 % |

|

ПК — 4 |

60 % |

100 % |

|

ПК — 5 |

63 % |

100 % |

|

ПК — 6 |

55 % |

100 % |

|

ПК — 7 |

80 % |

100 % |

|

ПК — 8 |

78 % |

100 % |

|

ПК — 9 |

40 % |

100 % |

|

ПК — 10 |

41 % |

100 % |

|

ПК — 11 |

49 % |

100 % |

Заключение

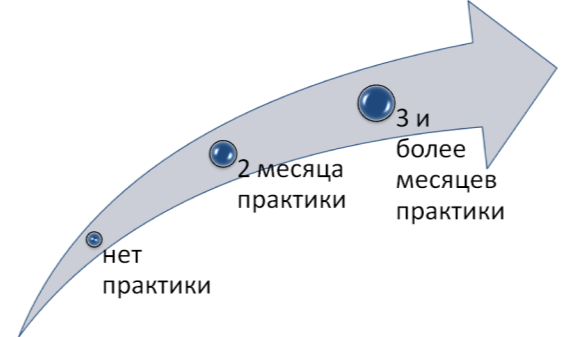

Результаты исследования показали, что выходя из стен высшего учебного заведения, выпускник нуждается в улучшении качества и увеличении количества производственной практики во время образовательного процесса.

Рис. 1. Влияние практики на компетентность выпускника

Литература:

- Арзуманова Н. В., Зенкина C. B. Роль инфокоммуникационных технологий в формировании качеств современного специалиста // Труды V-й Международной научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке». Сборник 5. Часть 2. Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2007. С. 8–12.

- Берденникова Наталья Григорьевна. Методическое обеспечение процесса обучения как фактор повышения качества образования в вузе: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Берденникова Наталья Григорьевна; [Место защиты: Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС РФ].- Санкт-Петербург, 2007.- 172 с.: ил.

- Бухарова, Г.Д., Старикова, Л. Д. Общая и профессиональная педагогика [Text]: учебное пособие / — М.: Академия, 2009. — 336 с. — ISBN 978–5-7695–58 87–0: 387–86 р.

- Зеер Э. Ф. Профессионально-образовательное пространство личности/ Рос. гос. проф.-пед.ун-т; Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н. А. Демидова. Екатеринбург, 2002. 126с.

- 5.Маркова А. К. Психология профессионализма. Издательство: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996 г.

- Тишина, И. Ю. О повышении качества образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении посредством индивидуальных образовательных программ для детей [Текст] / И. Ю. Тишина //Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — Челябинск, 2009. — № 3. — С. 173–81 (0,55 п.л.).

- Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. — 2005. — № 9.