В статье представлены результаты экспериментального изучения формирования фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. А так же доказывается необходимость разработки и внедрении в общую систему коррекционного воздействия на занятиях по обучению грамоте специальных приемов и заданий по формированию фонематического восприятия у дошкольников.

Ключевые слова: фонематическое воспитание, моделирование, общее недоразвитие речи.

Современная тенденция к интеграции детей с нарушения речи в систему массовой школы актуализирует проблему готовности к школьному обучению во всех ее основных аспектах: достижением дошкольником определенного уровня развития сформированности отношения к речи как к объективной действительности и т. д. Логопедический подход к данной проблеме предполагает оценку сформированности фонематического восприятия и готовности к звуковому анализу и синтезу..

Дошкольное детство — период, когда происходит общее развитие ребёнка и закладывается фундамент этого развития. Определённое направление развития получает развития фонематического восприятия, являющегося необходимой ступенью к овладению ребенком устной и письменной речи, так как ребенок не овладевшие в нормативные сроки, звуковой стороной языка, имея полноценный слух и интеллект как правило, не готовы к усвоению школьной программы и часто попадают в ряд стойко неуспевающих учащихся.

В настоящей статье мы обратимся к проблеме формирования фонематического восприятия у детей с ОНР на занятиях по обучению грамоте, что с наибольшей отчётливостью выражается в следующем:

1) нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих — свистящих — аффрикат и т. п.);

2) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;

3) затруднение при анализе звукового состава речи.

Чем раньше начинается коррекция у этих детей, тем выше результативность, что в впоследствии позволит устранить собственно речевые недостатки, но и предупредить появление у этих детей нарушений письма и чтения, что будет в дальнейшем способствовать успешному обучению и социализации ребенка в обществе.

Поэтому своевременная диагностика, а так же коррекционная работа по подготовке к школе является важной задачей, стоящей перед логопедами образовательного учреждения. Обучение грамоте актуальна тем, что без достаточной подготовки на достаточном уровне невозможно полноценное овладение письмом и чтением в школьный период, т. к. русское письмо является звуковым. Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном детстве, и являются оптимальным для воспитания особой (высшей) формы фонематического восприятия и развития ориентировочной деятельности ребенка в звуковом потоке. Не беря на себя задачу, осветить всю важность поставленного вопроса, поделимся результатами проведенного нами исследования состояния и формирования фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи III уровня на занятиях по обучению грамоте.

Прежде всего, необходимо остановиться на том, что подразумевается под термином «фонематическое восприятие».

В психологии и дефектологии определение фонематического восприятия складывалось в процессе лигнгвистических исследований и постепенно уточнялось.

Традиционно под фонематическим восприятием понимают специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова (Р. Е. Левина, А. Р. Лурия). Р. Е. Левина отводит большую роль формированию фонематического восприятия, т. е. способности воспринимать и различать звуки речи (фонемы). По словам Р. Е. Левина, «узловым образованием, ключевым моментом в коррекции речевого недоразвития является фонематическое восприятие и звуковой анализ» [2].

Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения, с другой — тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны.

Особенности фонематического восприятия и трудности его развития у дошкольников выделены в исследованиях отечественных психологов и педагогов, и в первую очередь в работах Д. Б. Эльконина и Л. Е. Журовой. Одна из трудностей связана с тем, что при звуковом анализе следует выделить звук (фонему) как единицу.

Д. Б. Эльконин назвал эти специальные действия по анализу звуковой структуры слов фонематическим восприятием «слышание отдельных звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов при внутреннем их проговаривании». [2, с. 38].

В современной литературе существует несколько определений фонематического восприятия. Так, например, по мнению В. К. Орфинской «фонематическое восприятие — это слухопроизносительная дифференциация фонем». [6, с.3].

На основе анализа специальной научной и научно-методической литературы нами был сделаны следующие выводы: развитие фонематического восприятия влияет не только на общеречевое развитие ребёнка, но и зависит формирование всей фонематической системы ребёнка, что лежит в основе безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного обучения.

Ведущие учёные (Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г. Е. Чиркина, И. К. Колпоковская, А. В. Ястребова и др.) [2; 3;] доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого развития ребёнка и его возможностями овладения грамотой. При нормальном речевом развитии к концу дошкольного периода у детей являются сформированными основные языковые средства — нормативное звукопроизношение, фонематическое восприятие, элементарный навык звукового анализа и синтеза. Усвоение детьми с общим недоразвитием речи речевых норм языка происходит в той же последовательности, что и у детей с нормальным речевым развитием, но при дизонтогенезе речи этапы усвоения затягиваются на несколько лет.

Практический опыт работы с детьми с общим недоразвитием речи, определяет необходимость разработки и внедрении в общую систему коррекционного воздействия на занятиях по обучению грамоте специальных приемов и заданий по формированию фонематического восприятия у дошкольников. Все это позволяет устранить речевые недостатки ребенка в дошкольные период, но и сформировать базу к овладению ребенком устной и письменной речи, для дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.

На следующем этапе в исследовании принимали участие дошкольники 6–7 лет с общим недоразвитием речи III уровня.

Объект исследования — процесс формирования фонематического восприятия у дошкольников 6–7 лет с ОНР III уровня.

Предмет исследования — методика использования моделей по формированию фонематического восприятия у дошкольников 6–7 лет с ОНР III уровня.

Гипотеза исследования состояла в том, что у детей с общим недоразвитием речи III уровня имеет место структура речевого дефекта, обуславливающая несформированность фонетико-фонематических процессов (звукопроизношение, фонематическое восприятие, навык звукового анализа и синтеза) трудности.

После изучения теоретического материала по проблеме особенностей фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи III уровня нами была разработана методика экспериментального исследования, целью которого было выявить особенности фонематического восприятия данной категории детей.

Разработка методики осуществлялась с учетом ряда положений логопедии, психологии, учетом особенностей детей данного возраста и включала два этапа.

На первом этапе исследования была клинико-психологическая оценка группы детей, изучались, анализировались анамнестические данные, которые помогли установить причины возникновения речевых расстройств у ребенка.

На втором этапе исследовались особенности формирования фонематического восприятия у детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи III уровня. Из адаптированной нами методики Кабановой Т. В., Домниной О. В. «Тестовая диагностика с балльно-уровневой системой оценки» были разработаны критерии уровня сформированности фонематических процессов у детей 6–7 лет для анализа результатов исследования.

Интерпретация результатов:

Нами исследовались следующие направления:

1. Исследование уровня сформированности фонематического восприятия.

2. Исследование элементарного навыка звукового анализа.

Каждое исследуемое направление содержит определенное количество речевых проб различной степени сложности. Каждая проба оценивается в отдельности, затем высчитывается общий балл за всю серию.

Для удобства интерпретации, в каждом направлении были определены 3 оценочных уровня: высокий, средний и низкий.

Оценка выполнения за каждое задание:

1- не выполняет

2 — выполняет с нескольких попыток или с небольшой помощью педагога

3 — выполняет самостоятельно

На основе полученных данных, были выделены три уровня состояния фонематического восприятия у детей.

Первый уровень (низкий, менее 4 баллов). У ребенка фонематическое восприятие не сформировано.

Второй уровень (средний, 5–10 баллов). У ребенка фонематическое восприятие сформировано недостаточно. Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий на исследование фонематического анализа и синтеза ребенок иногда затрудняется определять наличие звука и количество звуков в словах, составить слово из звуков, придумывать слово на заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на определенный звук.

Третий уровень (высокий, 11–15 баллов). Уребенка фонематическое восприятие полностью сформировано.

Результаты исследования сформированности фонематического восприятия.

1. Исследование восприятия и дифференциации изолированных звуков показало, что у дошкольников нарушено восприятия тех звуков, которые заменяются или смешиваются у них в речи. Из них у 7 детей при обследовании звука т хлопали в ладоши на звук ц, который отсутствует у него в речи и на звук ч, который является его заменителем мягким ть. при обследовании звука л который заменяет (J) хлопал в ладоши либо правильно, либо пропускал звук, при обследовании звука ш хлопали в ладоши на звуки ш, ж, щ, которые смешивает в речи, у 3 детей (25 %) при обследовании звука ж (отсутствующего) хлопала в ладоши только на звук з (его заменитель), при обследовании звука с (отсутствующего) хлопала в ладоши только на звук з (его заменителем), при обследовании звука ц (отсутствующего) хлопала в ладоши на звук з (его заменителем). Многие дети при обследовании звука с хлопали в ладоши на звук з который отсутствовал у них в речи и на звук с, который является его заменителем, при обследовании звука т хлопали в ладоши и на ц который отсутствует в речи и на т, являющийся его заменителем, при обследовании звука л который заменяет (J) хлопали в ладоши, оказалось нарушено восприятие звуков ш-щ-ч. 2 ребенка (16,6 %) ЭГ не испытывал никаких затруднений при выполнении предложенных заданий.

Дети контрольной группы показали следующие результаты: 2 человека лучше справились с выполнением этого задания не испытывая особых трудностей, 8 человек (66,7 %) с предложенным заданием справлялись, но допускали единичные ошибки, у 2 человек (16,7 %) возникли трудности, дети путали звуки.

2. Исследованиее восприятия и дифференциации фонем, близких по акустическим признакам показало, что 7 человек (58,3 %) неправильно воспринимают только те звуки, которые отсутствуют или заменяются в устной речи. Так например было нарушено восприятие цепочек слогов содержащих звуки отсутствующие в речи и их заменители — сы-зы-зы, ся-зя-ся, ца-та-та, ту-цу-ту, цу-ту-ца, ла-лу-ра; а также цепочек содержащих смешиваемые звуки- ся-щя-ся, жи-жи-ши, шо-шо-жо, жу-шу-жу. 3 воспитанника (25 %) испытывали затруднения при восприятии цепочек слогов содержащих отсутствующий звук и его заменитель- ца-та-та, ту-цу-ту,цу-ту-ца, ла-лу-ра, ра-ла-ро,,са-ша, шо-со-шо, ся-щя-ся. При обследовании Проблема возникла восприятия ряда слогов чу-щу, ча-ча-ща, щи-щи-чи дети воспринимали как ш (отсутствующий в цепочке) и как щ, хлопая в ладоши на тот и другой звуки.

У 66,7 % детей из контрольной группы возникло затруднений при выполнении задания, но они с ним справились. У 25 % детей отмечались ошибки при воспроизведении цепочек содержащих противопоставленные по звонкости — глухости звуки. 2 ребенка с заданием справился самостоятельно не испытывая никаких трудностей.

3. По результатам исследования восприятия и дифференциации сходных фонем в произношении было выявлено, что 91,7 % детей испытывают затруднения при дифференциации слов, в состав которых входит звук, отсутствующий в речи со словами со звуком заместителем при этом картинки, в названия которых входят эти звуки отбираются детьми при произнесении логопедом любого из этих звуков. Эти дети испытывали трудности в дифференциации звуков смешиваемых в речи, здесь также наблюдалось большое количество ошибок. Кроме этого дети испытывали затруднения при дифференциации слов содержащих аффрикаты, даже если эти звуки присутствовали в их речи: (крыша-крыса), (суп-зуб), (коза-коса)

У детей контрольной группы это задание также вызвало трудности. 2 ребенка выполнили задания правильно, 66,7 % детей допускали ошибки затруднения при дифференциации слов содержащих аффрикаты, даже если эти звуки присутствовали в их речи: (крыша-крыса), допускали ошибки в дифференциации звуков ж — ш. Дети отбирали одну и ту же картинку на оба звука.

4. В ходе проведения исследования дифференциация правильного и нарушенного звукопроизношения нами было выяснено что, 25 % случаев дети не могут отличить правильное произношение от нарушенного, в том случае если логопед имитирует нарушение звукопроизношения характерное для данного ребенка. И лишь 58,3 % случаев дети могли отличить правильное произношение от произношения соответствующего нарушению звуков характерных для данного ребенка. Эти дети могли отличить правильное произношение от дефектного, когда им имитировали дефект отличный от их собственного. В целом все дети не могут распознать нарушенное произношение, если дефект аналогичен их собственному и для распознания предлагаются слова содержащие звуки, нарушенные в их фонематическом восприятии. 2 ребенка с заданием справился самостоятельно не испытывая никаких трудностей.

Дети контрольной группы так же допускали ошибки при выполнении предложенного задания, выяснено что, (58,3 %) случаев дети не могут отличить правильное произношение от нарушенного, в том случае если логопед имитирует нарушение звукопроизношения характерное для данного ребенка. И лишь 25 % случаев дети могли отличить правильное произношение от произношения соответствующего нарушению звуков характерных для данного ребенка.

Результаты исследования навыка звукового анализа и синтеза.

В ходе исследование нами было выяснено, что у (83,3 %) детей экспериментальной группы, навык элементарного звукового анализа и синтеза не сформирован: затруднялись при выделении первого и последнего согласного звука не могли выделить звук из середины слова. Выделение согласного звука в начале и в конце слова вызвало затруднения в обеих исследуемых группах. Так в результате первых двух этапов исследования выяснилось, что многие дети не различают нарушенные звуки, данное исследование проводилось на уровне ненарушенных звуков. Только 16,6 % экспериментальной группы справились с этим заданием. При утрированном проговаривании слов 50 % детей контрольной группы назвать согласный звук в середине слова не смогли. А дети экспериментальной группы с этим заданием не справились. 50 % детей из двух исследуемых групп испытываю трудности подобрать слово к предложенным нами звукам, данное задание проводилось на уровне ненарушенных звуков, так как в результате 1, 2 и 3 этапа исследования выяснилось, что многие дети не различают нарушенные звуки.

Таким образом, обобщив полученные результаты исследования звукового анализа и синтеза, что у детей экспериментальной группы в большинстве случаев навык звукового анализа и синтеза не сформирован, данные мы представили в виде диаграммы.

Суммировав результаты экспериментального исследования сформированности фонематического восприятия, мы имеем возможность сделать ряд выводов: фонематическое восприятие не сформировано, что в общей совокупности нарушений оказывает негативное влияние на дальнейшее обучение таких детей (особенно при начале обучения чтению и письму). Особенности фонематического восприятия у детей с ОНР III уровня определяются: заменой, пропусками и искажениями звуков, как в самостоятельной речи, так и изолировано; полноценному контролю, как за собственной, так и за чужой речью; затруднением дифференциации фонем. Навык звукового анализа слов у этих дошкольников также не сформирован.

В целом, результаты показали необходимость формирования фонематического восприятия у детей в дошкольный период, и требует целенаправленной логопедической работы в ходе специально организованного обучения с использованием специальных приемов и заданий.

Фрагмент организации и содержания формирующего эксперимента

Для всех детей экспериментальной группы с учетом данных констатирующего эксперимента была разработана методика логопедической работы, предполагающая формирование фонематического восприятия на занятиях по обучению грамоте. Логопедическая работа строилась с позиции речевых нарушений детей и возраста, а также индивидуально-дифференцированного подхода. Этапы работы и выполнение заданий были определены с учетом онтогенетических аспектов становления фонематического восприятия и его значение для развития речи детей дошкольного возраста. Содержание данной методики включало в себя материал, через создание оптимальных условий для формирования фонематического восприятия в системе преодоления у детей общего недоразвития речи.

В рамках формирующего эксперимента для развития фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи III уровня на занятиях по обучению грамоте нами использовались специальные приемы наглядного моделирования. Ребенку дошкольного возраста непросто осознать, что такое звук, слог, слово, предложение, если объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом. Использование наглядного материала в работе с дошкольниками — один из основных залогов успешного обучения детей абстрактным понятиям в обучении грамоте. В современной научно — педагогической литературе моделирование рассматривается как процесс применения наглядных моделей (Венгер Л. А., Дьяченко О. М. и др.).

Наглядное моделирование — это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Нами были выбраны приемы применения знаково-символических моделей, условно обозначающих характеристику изучаемых звуков; графической модели — схемы-плана для развития навыка звукового анализа и синтеза и облегчающей запоминание для обучения дошкольников последовательности звукового анализа слов.

Программа исследуемого нами эксперимента по формированию фонематического восприятия на занятиях по обучению грамоте, включала три этапа:

Iэтап — подготовительный этап.

Цель: подведение детей к восприятию звуков с использованием наглядных опор: освоение принципа замещения, развитие наблюдательности.

Эти задачи решались в ходе серии подготовительных занятий, игр и упражнений, действия детей ограничивались реакцией в виде различных движений (присесть, подпрыгнуть, поднять-опустить голову), жестов (поднять руку, хлопнуть в ладоши), предъявления наглядных опор условного восприятия изучаемого звука.

II этап — основной этап коррекционной работы. Восприятие и воспроизведение звуков.

Цель: формирование звукопроизносительной стороны речи в единстве процессов восприятия и воспроизведения с использованием знаково-символических моделей.

Эти задачи решались в ходе серии подготовительных занятий, игр и упражнений с использованием знаково-символических моделей, условно обозначающих характеристику изучаемых звуков.

Логопедическая работа на данном этапе проводилась по трем направлениям.

1 направление — научить детей выделять любые звуки в словах — интонационно, уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения, выделение его на фоне слога; определение наличия и места в слове (линейная и позиционная), выделение его из предложения, текста.

2 направление — проводилось сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков осуществлялась в той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако основной целью являлось на данном этапе их различение, поэтому речевой материал включал слова со смешиваемыми звуками.

3 направление — восприятие, воспроизведение звуков, с последующим закреплением их в письменной форме речи, в процессе чтения и письма.

На заключительном этапе мы формировали связь звука и буквы, а точнее связь фонемы с графемой.

На этом этапе работы мы использовали первую часть разработанного нами методического пособия «Эти разные звуки»: таблицы знаково-символических моделей для индивидуально- подгрупповой работы с детьми (Формат А5). Использовались как часть занятия при знакомстве детей с новым звуком для определения характеристики изучаемого звука и построению речевых высказываний в соответствии с изображенными знаково-символическими моделями.

III этап — заключительный этап коррекции. Формирование навыков звукового анализа,

Цель: активизировать знания детей о звуковом строении слова, совершенствовать умение произносить все звуки родного языка.

Основная задача занятий состояла в том, чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове. На данном этапе формирование звукового анализа осуществлялось с опорой на вспомогательные средства и действия мы использовали вторую часть пособия «Эти разные звуки». демонстрационный материал для проведения фронтальных логопедических занятий по подготовке детей к обучению грамоте (формат А3).

Результаты исследования.

С целью определения эффективности разработанной нами методики логопедической работы проведен сравнительный анализ экспериментальной и контрольных групп, в котором детьми выполнялись те же задания исследования сформированности фонематического восприятия, что и в констатирующем эксперименте.

В процессе обучающего эксперимента решалась основная задача — определить эффективность приемов использования (наглядных опор, знако-символических моделей, схемы-плана) используемых на занятиях по обучению грамоте по формированию фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием III уровня.

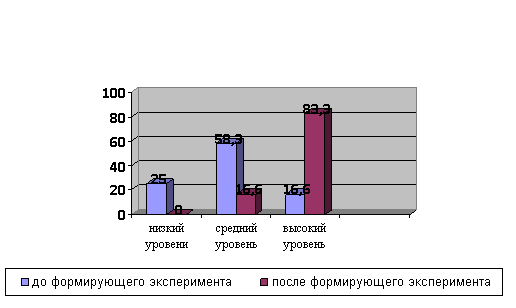

Первоначально мы определили, как изменилось состояние фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи III уровня в контрольной и экспериментальной группах. Данные таблицы показывают, что в экспериментальной группе показатели на контрольном этапе исследования значительно выросли, и мы видим положительную динамику.

Рис.1

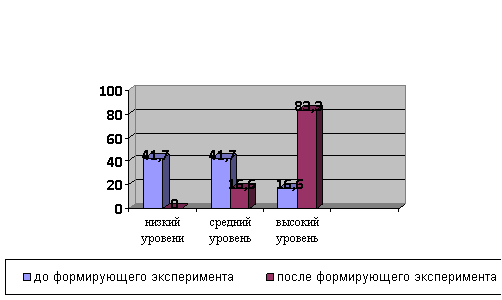

Нами было отмечены положительные результаты, полученные при сопоставлении исследований звукового анализа. Результаты оказались следующими:

Рис. 2

В целом у детей экспериментальной группы улучшились все характеристики фонетико-фонематических процессов. У детей корригировалось звукопроизношение, улучшилось произношение переднеязычных, свистящих, шипящих и соноров, улучшилась осознанная ориентировка в звуковой действительности речи, повысился уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умения сознательно и правильно ориентироваться в его звуковых элементах, выделять звук из слова, определять его положение в слове, овладели навыками звукового анализа и синтеза. Параллельно в ходе нашего исследования развивались все компоненты речевой системы, что дает детям равные стартовые возможности при переходе к школьному обучению.

Таким образом, результаты исследования по фонематического восприятия у детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи III уровня демонстрируют эффективность методики применения наглядного моделирования на занятиях по обучению грамоте.

Параллельно в ходе нашего исследования развивались все компоненты речевой системы, что дает детям равные стартовые возможности при переходе к школьному обучению.

Литература:

1. Венгер, Л. А. Развитие способности к наглядно-пространственному моделированию / Л. А. Венгер.// Дошкольное воспитание. — 1982. — № 9. — С. 4–5.

2. Основы теории и практики логопедии [Текст]: учебное пособие / ред. Р. Е. Левина. — Репр. воспроизведение изд.. — М.: АльянС, 2013. — 367 с. — ISBN 978–5-91872–037–0 (в пер.)

3. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для пед.ин-тов / Под ред. А. В. Петровского. — 2-е изд., испр. И доп. — М.: Просвещение, 2004. — 288 с

4. Спирова Л. Ф. Особенности звукового анализа у детей с недостатками речи./Л. Ф. Спирова. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. — 55с.

5. Соботович Е. Ф. Проявления косноязычия у детей дошкольного возраста и пути его устранения. Автореф. диссертации на соискание уч. степ. кандидата педагогических наук. -- Л., 1970

6. Смирнова Е. О. Детская психология. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений/ Е. О. Смирнова.-Владос,2003 (Вологда:Полиграфист,ООО.-368с)

7. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)./Т. Б. Филичева.,Г. В. Чиркина — М.: Просвещение, 1993. — 98 с.

8. Жукова Н. С.. Мастюкова Е. М.. Феличева Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М.. 1990.