В данной статье автор исследует, как подростки и старшеклассники с легкой умственной отсталостью представляют себе понятие «любовь»

Ключевые слова: любовь, представления, подростки, старшеклассники, умственная отсталость

Keywords: love, representations, teenagers, adolescents, mental retardation

В становлении человека как личности одну из ключевых позиций занимает эмоционально-чувственная сфера. Проживание такого яркого, неповторимого и многогранного чувства как любовь к противоположному полу оказывает значительное влияние на различные сферы жизни человека, в том числе, и на становление его «Я-концепции» [16; 21].

Являясь одной из граней межличностных отношений, любовь представляет собой интерес во многих науках о человеке: истории, социологии, педагогике и др. По заключению психолога и философа советских времен С. Л. Рубинштейна человек не является замкнутым существом, которое изолировано от остальных и развивается само по себе. Прежде всего, он эмоционально связан с другими людьми и нуждается в них, а комплекс чувств, возникающих при этом — особенная индивидуальная, «онтологическая» модель его жизни [11; 22]. Термин, родившийся на стыке психологического и философского подходов, указывает на перенос центра внимания на другого человека как на абсолютную ценность [18]. Более того, в таком интерактивном взаимодействии рождаются общие социальные представления о тех или иных явлениях, поведении людей, ценностях, успехе, любви [5; 12; 26].

Согласно Э.Фромму, антропологический феномен любви заключается в объединении с другим человеком, при этом, с обязательным сохранением собственной обособленности и целостности. Виды любви по его теории: братская, родительская, эротическая, любовь к себе и любовь к Богу [3].

В отечественной психологии внимание наших современников в области любовных взаимоотношений также привлекают такие направления исследований как социология любви [12], смысл любви [7] и семантика восприятия любви [23]. Так, например, согласно Я. В. Евсеевой, социальный характер любви представляет собой широкое поле деятельности для новых исследований уже в области социологии, наряду с сополагающимися с ней явлениями: семья, брак, секс [12].

Романтической любви, характерной в большей степени для молодого поколения, посвящены отдельные работы С. В. Несыной и А. В. Румянцевой. Авторы признают серьезные изменения в современной социальной ситуации развития юношества, кроме того, трансформация содержания понятия любовь меняется с внедрением новых цифровых информационных ресурсов. Психологическое содержание романтической любви также изучается в разрезе трех составляющих: эмоционального, поведенческого и познавательного компонентов [13;18;24]. По данным психологического анализа романтической любви, проделанного С. В. Несыной, переживание чувства в ранней юности не только выступает важным фактором личностного развития, но и помогает дальнейшему успешному самоопределению. А также, считает автор, ее работа подтверждает неоспоримость того, что это важно и нужно — прививать детям чувство любви [18].

Одним из важных аспектов в эмпирических исследованиях является изучение различий в представлениях и понимании этого чувства представителями, происходящими из разных слоев и условий проживания, имеющими разный возраст и индивидуальные особенности.

Познание общества и конструирование модели мира через эмоции и чувства особенно характерны для подросткового возраста и юности, когда таким образом накапливается бесценный личный опыт и усваиваются социальные представления, установки, а также модели межличностной коммуникации. Первый опыт глубоких близких отношений также имеет большое значение в психическом развитии молодых людей. Он может сопровождаться сильными переживаниями, однако, без эмоциональной составляющей невозможно и полноценное формирование социально значимых персональных характеристик и паттернов таких отношений [6;25].

Естественная в подростковом возрасте ориентация на сверстников является важным фактором в успешной социализации подростка или юноши и приобретении им навыков эффективного общения. Такое явление как симпатия к другому человеку не только подталкивает к коммуникации, мотивируя на общение, но и помогает преодолеть возможные барьеры из-за неуверенности и страха. Таким образом, по утверждению кандидата психологических наук — С. В. Несыной, развитие человека включает в себя перманентный субъективный процесс «новообразования отношений» [18].

Представления о различных типах взаимоотношений с другими людьми тесно переплетаются с понятием межличностной аттракции (в англ. interpersonal — межличностный, attract — привлекать, притягивать), то есть «положительной установки на партнера общения», как трактует ее в своих исследованиях специалист по философии образования О. В. Грива [9]. По ее наблюдениям, этот феномен также оказывает положительное влияние на преодоление скованности при налаживании общения и различных видов отношений с другими людьми. В связи с этим, аттракцию часто изучают во взаимосвязи с такими явлениями как дружба и любовь. Так, в работах Г. М. Андреевой аффилиация, симпатия, дружба, любовь выделяются как виды аттракций по возрастающим уровням [2;10;30]. В учебном пособии Ярославского государственного университета любовь представлена высшей формой аттракции [15].

Согласно О. А. Сергеевой, в основе развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников, которое она рассматривает как педагогическую проблему, лежит их умение управлять собственными эмоциями [25]. Это имеет свое отражение и в формировании «Я-концепции» [6;16;21]. А появившаяся в последние годы тенденция на увеличение количества детей с ограниченными возможностями по здоровью, делает эту проблему еще более актуальной.

Большую группу среди всех составляют обучающиеся с нетяжелой степенью нарушений интеллектуального развития (МКБ-11), что соответствует «F70 — легкая умственная отсталость» по МКБ-10 [29]. Наличие же общих закономерностей у нормального и аномального развития, что вытекает из известного положения Л. С. Выготского, говорит о том, что формирование адекватного социального поведения у такой категории детей происходит в рамках тех же законов, что и у нормативно развивающихся. Однако, некоторое качественное своеобразие, связанное с умственным дефектом, требует особенного подхода, так как необходимый уровень социальной зрелости может не сформироваться без специального психолого-педагогического воздействия [4;6;17].

В связи с этим, оказание помощи в социальной реабилитации таким детям является важной педагогической задачей и служит залогом к их дальнейшей успешной интеграции в наше общество. При этом, по мнению большинства специалистов, работающих с такими детьми и школьниками, полноценная социализация невозможна без способности лиц с ограниченными возможностями распознавать свои и чужие эмоции и чувства, а также формировать прочные эмоциональные связи и устойчивые межличностные отношения, в число которых входит и любовь [6; 27].

Кроме того, согласно приказу Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", в рамках освоения этики межличностных отношений (п.38.2.4 АООП УО), перед педагогами стоит задача по формированию у обучающихся нравственных чувств, а также основ нравственного сознания и поведения, включающих в себя такие понятия как дружба и любовь. Формирование и сохранение представлений о традиционных духовно-нравственных человеческих ценностях и поддержка институтов брака и семьи также являются приоритетной задачей на государственном уровне, Указ Президента РФ № 809 от 09.11.2022.

Не менее важным аспектом является трансформация образования в Российской Федерации в сторону формирования инклюзивной образовательной среды (лат. includere — заключать, включать; англ. include — включать; фр. inclusif — включающий в себя), при которой дети обучаются совместно. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012, последней его редакции от 25.12.2023г., инклюзивное образование в нашей стране — это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [28].

Вместе с тем, с развитием инклюзивной практики как во всем мире, так и в России растет и число научных исследований, посвященных вопросам воспитания и обучения умственно отсталых детей и подростков, включенных в образовательную среду массовой школы. И, тем не менее, решая вопросы молодого поколения, педагог и воспитатель могут столкнуться с недостаточным количеством сведений об особенностях формирования представлений о близких человеческих взаимоотношениях, таких как любовь, у данной категории подростков и старшеклассников, что также подчеркивает актуальность изучения этого явления.

Таким образом, данное исследование в области социальной концепции любви направлено на изучение особенностей понимания подростками и старшеклассниками с легкой умственной отсталостью феномена любви.

Мы предположили, что содержание представлений о любви у подростков и старшеклассников с легкой умственной отсталостью не только отличается от содержания представлений о любви у их сверстников, развивающихся по норме, но и характеризуется более широким, выраженно прагматическим, слабо абстрагированным пониманием и меньшей эмоциональностью .

В данном исследовании приняли участие 36 школьников из образовательных учреждений г. Петрозаводска: 18 человек, проходящих обучение по первому варианту адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП УО (вариант 1)) на базе Школы-Интерната № 24 и 18 человек — из разных общеобразовательных школ города. В их числе — 10 молодых людей и 8 девушек, в возрасте от 15 до 19 лет, имеющих легкую степень умственной отсталости, а также 18 участников с отсутствием отклонений в развитии интеллекта в возрасте от 12 до 17 лет — 7 молодых людей и 11 девушек.

Процедура всего исследования включала в себя прохождение участниками специально разработанного опросника на основе незаконченных предложений по методике Сакса-Леви; качественно-количественную обработку ответов посредством контент-анализа; лексико-статистический анализ и сопоставительный лексико-семантический анализ с триангулярной теорией любви Р.Стернберга [14].

Разработанный для всех 36 участников исследования опросник с незаконченными предложениями на тему любви позволял провести сбор информации о представлениях, примерах, симпатиях, чувствах и поведении в период любовных отношений. Достоинством открытых вопросов являлась их подстраиваемость под наши цели изучения и глубокая индивидуальная чувствительность во время исследования [1, с.116; 6; 20]. С помощью предложенных вариантов открытых вопросов предполагалось собрать ассоциативный ряд элементов, входящих в представление молодых людей, о понимании любви как многогранного глубокого чувства между людьми разного пола. В данном исследовании учитывался принцип развития личности в системе взаимоотношений с другими людьми (В. Н. Мясищев, 1998).

Всем участникам было предложено закончить следующие 7 предложений:

- Любовь — это...

- Любовь делает нас...

- Любимый человек — это...

- С любимым человеком хочется…

- Пример любви — это…

- Когда любишь, чувствуешь...

- Любовь помогает...

На основании анализа имеющейся по изучаемой проблематике литературы, для контент-анализа были выделены три основных компонента понятия «любовь»: эмоциональный, поведенческий, познавательный. Это давало возможность определить удельный вес и зоны разной интенсивности в составе компонентов любви [20; 18; 24]. Также, проводился анализ на повторяемость терминов и определений, которыми оперировали молодые люди, отвечая на каждый из семи заданных открытых вопросов, оценивалось смысловое наполнение сообщений на признак, характерный одному или нескольким из следующих понятий: «близость», «страсть», «обязательства».

По результатам начального этапа исследования в первой группе участников с легкой умственной отсталостью было выявлено, что наибольший удельный вес (41,5 % от всего объема элементов контент-анализа) набрал познавательный компонент. На втором месте расположился эмоциональный (31,5 %). На третьем месте — поведенческий компонент (27 %).

По результатам исследования школьников общеобразовательных школ было выявлено, что на первом месте расположился эмоциональный аспект (50 %), далее — познавательный компонент ( 32,2 %), на третьем месте, так же, как и у участников с легкой умственной отсталостью, закрепился поведенческий компонент (17.7 %).

Таким образом, эмоциональный компонент феномена любовь у подростков с легкой умственной отсталостью оказался только на втором месте, в отличие группы с интеллектуальным развитием по норме, где он расположился на верхнем уровне. Вычисление критерия Манна-Уитни для числовых рядов обеих групп по одноименным компонентам показал, что познавательный и поведенческий компоненты в двух исследуемых группах имеют значимые различия, подтвержденные статистически, при р<0.05.

На втором этапе нашего исследования выявлялись наиболее частые лексико-смысловые единицы, которыми оперировали участники в ответах на вопросы, высчитывалось их процентное соотношение к общему объему высказываний.

В сводной таблице ответов на опрос незаконченными предложениями наиболее часто использованные лексические единицы расположились следующим образом. (табл. 1)

Таблица 1

Сравнительная таблица представлений о любви в обеих группах

|

Вопрос, № |

Участники с легкой умственной отсталостью |

Участники общеобразовательных школ |

|

1 |

Любить другого, Любить друг друга |

Чувство, Чувство макс. комфорта, родного, дорогого, Чувства без предела, Совокупность чувств |

|

2 |

Добрее, доброжелательными |

Счастливыми |

|

3 |

Добрый, доброжелательный, Незлой |

Тот, кто нравится, Которого любишь, Самый дорогой, Важный, кем дорожишь |

|

4 |

Гулять |

Быть рядом, Вместе проводить время |

|

5 |

Забота, защита |

Родные, Родные рядом, К родным |

|

6 |

Хорошо, хорошее настроение |

Счастье, Легкость, Окрыленность, Вдохновение |

|

7 |

Быть полезным другому, Помогать, Жалеть |

Преодолеть все проблемы, Понять себя |

В целом, в ответах на все вопросы более широкая картина любви сформировалась у группы обучающихся интерната — участниками было предложено больше различных блоков определений на большинство вопросов. Многие ответы содержали такие простые понятия, как: «добрый» и «доброта»; «ходить в кино» и «смотреть фильм»; «любить другого» и «любить друг друга»; «быть вместе» и «любить что-то вместе»; «связь», «союз»; «общее». В отличие от сверстников без отклонения в умственном развитии, некоторые школьники включили фактор телесного контакта в свои ответы на незаконченные предложения о любви.

Важно отметить, что заметные различия в направленности смысла фраз обнаружились в ответах на опросы № 2 и № 7. Так, фразы, характерные для участников с интеллектуальными нарушениями, как общем массиве, так и итоговой таблице 1 содержат явный признак аффилиации и альтруизма [8], в отличие от школьников общеобразовательных школ, у которых ответы на аналогичные вопросы напротив, указывают направленность на себя. Что может быть вызвано отчетливее проявляющейся концентрацией участников из обычных школ на своих внутренних противоречиях и поиске самоидентичности, что является характерным для этого возраста [19;30]

Статистический анализ двух словесных массивов ответов показал, что объем высказываний в группе с нарушением интеллектуального развития составил 1094 слова, в группе учащихся общеобразовательных школ — 690.

Проведение отдельного для каждого массива сравнительного подсчета слов, являющихся однокоренными со словами «доброта» и «счастье», «помощь», «забота, защита» показал, что частотность этих терминов распределилась следующим образом: кроме понятия «счастье» все остальные, интуитивно выбранные нами определения, были более характерны для школьников с умственным недоразвитием. Таким образом, «счастье» стало обобщающим определением любви в ответах школьников общеобразовательных школ и «доброта» — в ответах обучающихся школы-интерната № 24 (табл. 2).

Таблица 2

Частота появления понятий в ответах участников

|

Понятие |

Участники с легкой умственной отсталостью |

Участники из общеобразовательных школ |

|

Счастье |

10 (0,91 %) |

23 (3,33 %) |

|

Доброта |

23 (2,10 %) |

8 (1,15 %) |

|

Помощь |

30 (2,74 %) |

8 (1,15 %) |

|

Забота, Защита |

10 (0,91 %) |

4 (0,58 %) |

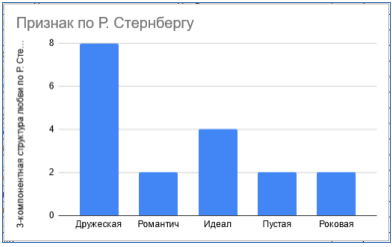

Для сопоставления данных школьниками определений с моделью любви, которую предположительно мог иметь в виду каждый участник исследования, была использована авторская теория сочетания компонентов любви американского психолога Р. Стернберга. Анализ на наличие признаков, относимых по смыслу к факторам любви, проводился по каждому целому блоку интервью из 7 открытых вопросов по каждому участнику отдельно. В общем тексте сообщения выявлялись понятия со значением, близким по смыслу к заданным автором: «близость», «страсть», «обязательства». Согласно его формуле комбинации признаков, относящихся к этим сторонам любви, стало возможным предположить, что в представлении 8 школьников (44,4 %) с легкой умственной отсталостью изучаемое нами чувство было схоже с «дружеской любовью», в связи с наличием в ответах одновременно двух признаков, которые можно было отнести к близости и обязательствам. У четырех участников описание любви содержало все три компонента, что соответствовало «идеальной любви» по теории Р. Стернберга. И по 2 ответа совпали с описанием «рокового», «пустого» и «романтического» типа любви по этой авторской теории (рис. 1).

Рис. 1. Возможное совпадение смысловых признаков с триангулярной теорией любви по Р.Стернбергу у участников с интеллектуальными нарушениями

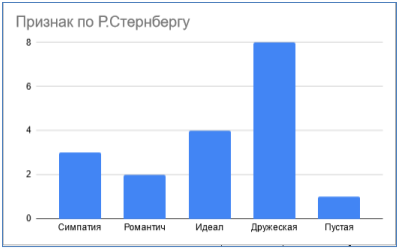

В группе участников без отклонений в умственном развитии комбинации признаков, относящихся к «близости», «страсти» и «обязательствам», расположились следующим образом: у 8 школьников (44.4 %) изучаемое нами чувство также было схоже с «дружеской любовью», у четырех участников описание любви, аналогично первой группе участников, также содержало все три компонента, что соответствовало «идеальной любви» по теории Р. Стернберга. По трем участникам попало в описание «симпатии», двум — в «романтический» и один, скорее, соответствовал «пустой» любви (рис. 2).

Рис. 2. Возможное совпадение смысловых признаков с триангулярной теорией любви по Р.Стернбергу у участников без интеллектуальных нарушений

Из полученного положения дел очевидным становится тот факт, что самую существенную долю описаний любви у всех подростков и старшеклассников каждый раз занимает вид отношений, близкий к понятию «дружба» (по 8 примеров у обучающихся с нарушениями и у обучающихся обычных школ). На втором месте, с одинаковым удельным весом (по 4 примера), идет идеальное представление о любви. Также, получено 3 примера «симпатии» у обычных школьников, и по 2 раза в обоих случаях упоминается «романтический» вид отношений (близость и страсть). «Пустая» и «роковая» любовь определяется в первой группе по 2 раза, во второй группе участников «пустая» выявляется только один раз.

Таким образом, по результатам исследования особенностей содержания представлений о любви у подростков и старшеклассников с легкой умственной отсталостью можно сделать следующие выводы:

- Так же, как и их сверстники без интеллектуальных отклонений, подростки и старшеклассники с легкой умственной отсталостью склонны идеализировать отношения и партнера, имеют тенденцию рассматривать любовь с позиции близкой привязанности и потребности быть рядом. что характеризует ее функциональность . Наиболее часто определяемый тип отношений, при сопоставлении смыслового значения использованных выражений с положениями триангулярной теории любви Р.Стернберга, соответствует «Дружбе».

- Содержание представлений о любви у подростков и старшеклассников с легкой умственной отсталостью, как и у их сверстников, не имеющих интеллектуальных отклонений, включает в себя три компонента: эмоциональный, поведенческий и познавательный. Наименее выраженным из всех в обеих группах является поведенческий компонент . При этом, у школьников с умственной отсталостью наибольший параметр соответствует познавательному компоненту, у участников из общеобразовательных школ больше других двух выражен эмоциональный .

- Понимание любви школьниками без умственной отсталости включает в себя такие выражения как: «чувство максимального комфорта», «вдохновение», «понять себя» и «преодолеть все проблемы», с преобладающей направленностью на себя. Ключевым понятием в представлениях о любви является «счастье».

- Понимание любви подростками и старшеклассниками с легкой умственной отсталостью имеет более развернутую структуру и включает в себя такие смысловые значения как: «польза» и «помощь партнеру», «забота о другом», «защита», что говорит о большей направленности на партнера. Кроме того, при сравнении полученных представлений о любви в двух группах, важно отметить, что у подростков и старшеклассников с умственной отсталостью проявляется более высокая степень аффилиации , чем у их сверстников, развивающихся по норме. Ключевым понятием в представлениях о любви является «доброта».

Соответственно, полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на сенситивный период и явно возросший интерес к противоположному полу, у участников с нарушением интеллекта, по сравнению с их сверстниками, обнаруживается сниженная эмотивность. Им также характерен перенос конкретного опыта на свои представления о феномене любви, что, очевидно, обусловлено недоразвитием операции абстрагирования.

Таким образом, содержание представлений о любви у подростков и старшеклассников с легкой умственной отсталостью отличается от содержания представлений о любви у их сверстников, развивающихся по норме, менее выраженным эмоциональным компонентом , а также широко высказываемым, прагматическим пониманием самого явления.

Литература:

- Алмаев Н. А., Мурашева О. В., Бессонова Ю. В., Киселева Н. И. Обобщенные шкалы контент-анализа проективных рассказов теста социальной мотивации (ТСМ). Корреляционные связи. Часть 2 // Экспериментальная психология. 2018. Том 11. № 3. С. 108–119. DOI: 10.17759/exppsy.2018110308 (дата обращения: 01.04.2024)

- Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. Учебник для вузов — 5-е издание. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 384 с.

- Андреева, Т. В. Психологические аспекты любви и брака // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-lyubvi-i-braka (дата обращения: 01.04.2024)

- Батыгина, Т. И. Психология детей с нарушением интеллекта / Т. И. Батыгина. — Методическое руководство по курсу лекций для студентов вузов. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2014. — 24 с.

- Бовина, И. Б. Теория социальных представлений: история и современное развитие // Социологический журнал. 2010. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-sotsialnyh-predstavleniy-istoriya-i-sovremennoe-razvitie (дата обращения: 01.04.2024).

- Болдырева, Т. А. Стиль межличностных отношений как детерминирующий фактор социально-психологической адаптации подростков с легкой степенью умственной отсталости и с нормативным развитием в условиях совместного обучения в общеобразовательной школе / Т. А. Болдырева // Клиническая и специальная психология: электронный журнал. — URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2019_n1/Boldyreva. — Дата публикации: 2019. — ISSN 2304–0394 (online)

- Вараксина, Е.В., Демина, Л. Д. К проблеме психологического исследования смысла любви: методология, гипотезы, методы, результаты // Известия АлтГУ. 2007. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-psihologicheskogo-issledovaniya-smysla-lyubvi-metodologiya-gipotezy-metody-rezultaty (дата обращения: 01.04.2024).

- Вербина Галина Георгиевна Факторы, формирующие аттракцию // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63–2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-formiruyuschie-attraktsiyu (дата обращения: 01.04.2024).

- Грива Ольга Викторовна Эмоционально-чувственные характеристики аттракции в дружеских отношениях // Ученые записки университета Лесгафта. 2016. № 2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalno-chuvstvennye-harakteristiki-attraktsii-v-druzheskih-otnosheniyah (дата обращения: 01.04.2024).

- Дашиева, С. В. Межличностная аттракция: основные понятия и факторы / С. В. Дашиева // Молодой ученый. — Апрель 2021. — № № 18 (306). — С. 490–491.

- Дормашев, Ю. Б. Общая психология. Тексты. Т2: Субъект деятельности / Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — В 3 т. Книга 2. — Москва: Когито-Центр, 2013. — 664 с. — ISBN 978–5–89353–381–1.

- Евсеева Я. В. Социология любви: современные исследования: введение к тематическому разделу // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2017. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-lyubvi-sovremennye-issledovaniya-vvedenie-k-tematicheskomu-razdelu (дата обращения: 01.04.2024).

- Екимчик, О. А. Когнитивный и эмоциональный и компоненты любви у людей разного возраста: диссертация... кандидата психологических наук: 19.00.13 / Екимчик Ольга Александровна; [Место защиты: Ин-т психологии РАН]. — Кострома, 2009. — 178 с.: ил.

- Екимчик Ольга Александровна Результаты адаптации методики «Треугольная шкала любви» Р. Стернберга // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2011. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-adaptatsii-metodiki-treugolnaya-shkala-lyubvi-r-sternberga (дата обращения: 30.04.2024).

- Ерина, С. И. Психология межличностной привлекательности / С. И. Ерина, А. А. Мелешников. — Учебное пособие. — Ярославль: Ярославский государственный университет, 2008. — 116 с.

- Зуева Елена Юрьевна Психологические аспекты Я-концепции личности // Вопросы науки и образования. 2018. № 1 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ya-kontseptsii-lichnosti (дата обращения: 28.04.2024).

- Маллаев, Д. М. Психология общения и поведения умственно отсталого школьника / Д. М. Маллаев, П. О. Омарова, О. А. Бажукова. — СПб: Речь, 2009. — 160 с. — ISBN 978–5–9268–0782–4.

- Несына, С. В. Психологический анализ романтической любви в ранней юности / С. В. Несына // Вектор науки ТГУ. — 2011. — № 3(6). — С. 224–226.

- Нурмаматов А. Понятие направленности личности в современной психологии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12–4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-napravlennosti-lichnosti-v-sovremennoy-psihologii (дата обращения: 01.04.2024).

- Пахомов, А. П. Методика «Незаконченные предложения» Сакса-Леви как учебное пособие / А. П. Пахомов // Экспериментальная психология. — 2012. — Т. 5, № № 4. — С. 99–116.

- Погодина, А. В. Возрастные особенности представлений о любви в подростковом и раннем юношеском возрасте, Автореферат диссертации: электронный // Наука/педагогика: Библиотека педагогических и психологических наук. Темы диссертаций по психологии/Педагогическая психология: сайт: [https://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19–00–07/dissertaciya-vozrastnye-osobennosti-predstavleniy-o-lyubvi-v-podrostkovom-i-rannem-yunosheskom-vozraste]. — Москва, 1993. — URL: https://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19–00–07/dissertaciya-vozrastnye-osobennosti-predstavleniy-o-lyubvi-v-podrostkovom-i-rannem-yunosheskom-vozraste (дата обращения: 01.04.2024). — Режим доступа: На правах рукописи УДК 159.7. –

- Резниченко, М. А. Представление о любви у старших подростков / М. А. Резниченко, А. З. Бокова // Евразийский Союз Ученых. — 215. — Т. Психологические науки, № 4(13). — С. 53–56.

- Розенова, М. И. Семантика восприятия современной молодежью базовых отношений личности: психологические парадоксы // Психология и Психотехника. 2013. № 6. С. 536–545. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=62802 (дата обращения: 01.04.2024).

- Румянцева, А. В. Романтическая любовь в ранней юности в современных условиях [Электронный ресурс] / А. В. Румянцева // Проблемы и перспективы современного образования: этнокультурный компонент: сборник статей. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2024. — С.55–60.

- Сергеева, О. А. Развитие эмоционально-чувственной сферы старшеклассников как педагогическая проблема / О. А. Сергеева // Сибирский педагогический журнал. — 2013. — № № 1. — С. 196–199.

- Стебляк, Е. А. Формирование социальных представлений умственно отсталых обучающихся о межличностных отношениях // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 1 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sotsialnyh-predstavleniy-umstvenno-otstalyh-obuchayuschihsya-o-mezhlichnostnyh-otnosheniyah (дата обращения: 01.04.2024).

- Теплова, Л. И. Изучение типа привязанности и особенностей романтических отношений в период обучения в вузе [Текст] / Л. И. Теплова, А. Ю. Атрушкевич // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. — Калининград, 2023. — С.189–193. — ISSN 2071–5331. (ВАК, РИНЦ)

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. — М.: Юридическое издательство, 2020. — Ст. 110.

- Филиппова, Н.В., Барыльник Ю. Б., Бачило Е. В., Исмайлова А.С Эпидемиология нарушений психического развития в детском возрасте // Российский психиатрический журнал. 2015. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologiya-narusheniy-psihicheskogo-razvitiya-v-detskom-vozraste (дата обращения: 01.04.2024).

- Шадричева, А. И. Особенности межличностной аттракции в юношеском возрасте // PEM: Psychology. Educology. Medicine. 2014. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mezhlichnostnoy-attraktsii-v-yunosheskom-vozraste (дата обращения: 01.04.2024).