Интегративная психотерапия представляет собой комплексный подход к психотерапевтической практике, основываясь на объединении различных моделей и достижений в области психологии и нейробиологии. Она акцентирует внимание на многоуровневом функционировании человека, включая эмоциональное, когнитивное, и физиологическое состояния, учитывая при этом личные и внешние ограничения. Подход использует методы, способствующие непрерывному развитию личности и социальных систем, в которые она включена, и стремится к целостному пониманию и решению психологических проблем.

Ключевые слова: интегративная психотерапия, нейробиология, многоуровневое функционирование, когнитивное развитие, эмоциональное состояние, психологические модели, психотерапевтическая практика

Интегративная психотерапия — это система моделей, которые позволяют объединять достижения разных модальностей психологии на базе современных знаний нейробиологии.

Интегративная психотерапия — это подход к психотерапевтической практике, при котором основное внимание уделяется адекватному и эффективному функционированию человека на эмоциональном, духовном, когнитивном, поведенческом и физиологическом уровнях с учетом личных и внешних ограничений каждого человека. Проявлением такого адекватного функционирования является не просто успешность контактов во внутрипсихическом, межличностном и социальном пространстве, но и постоянное системное развитие как отдельного человека, так и социальных систем, в которые он включен. Это системное развитие и есть интеграция — процесс непрерывных изменений элементов системы, подчиненный общему смыслу, определяющему единую концепцию таких изменений.

Многие современные подходы в психотерапевтической практике претендуют на принадлежность к этому направлению при этом, по сути, не выходя за рамки полимодального и эклектичного подхода к психокоррекции. Так EAIP определяет как «интегративную» любую методологию в психотерапии, которая иллюстрирует или развивается в направлении концептуально последовательной, принципиальной, теоретической комбинации двух или более конкретных подходов и/или представляет собой самостоятельную модель интеграции [1].

Методология интеграции психотерапевтических подходов, разработанная в АИП (ассоциации интегративной психотерапии) основывается на системе научного психологического знания с позиций отечественного системно-деятельностного подхода, качественного нейропсихологического анализа и физиологии активности с ассимиляцией зарубежных достижений динамической, когнитивно-поведенческой и экзистенциальной психотерапии. Интегративная психотерапия связывает конструкты из многих теоретических школ. В западной традиции ядром этой связи является концепция отношений, представленная во множестве работ от Ф. Перлза до С. Дж. Бергмана. В отечественной традиции интеграцией психотерапевтических подходов занимается клиническая психология на базе представлений о связи психофизиологии с поведением. Объединяя западную и отечественную парадигму на основе тезисов программной статьи 1996 года «Методы Интегративной психотерапии» и современного понимания организации высшей психической деятельности человека, мы сужаем трактовку интегративной психотерапии, представленную EAIP [7].

Под интегративной психотерапией мы в АИП подразумеваем систему психологической коррекции, опирающуюся на несколько принципов:

— Ни одна форма или модальность терапии не является адекватной во всех ситуациях, а выбор различных стратегий, техник и теоретических конструкции делается на основании знаний об особенностях психотипа клиента, этапа развития его психики (возрастного и стадиального), актуальной психодинамической фазы (в концепции «травма-адаптация-развитие») и имеющихся у него проблем эмоциональной саморегуляции;

— Клиническая интуиция специалиста при диагностике состояния клиента не заменяет понимание прикладных современных научных данных о психофизиологии и биологии поведения, а только дополняет его;

— Процесс интеграции личности происходит через осознание и ассимилирование содержимого фрагментированных аспектов Эго. Витальная часть психики движет «Я» по оси развития к целостности Эго, и такое движение возможно только в контакте с реальным миром и другими людьми. Налаживание этого контакта подразумевает внешнюю помощь (психотерапию), так как защитные механизмы психики и сценарное поведение являются естественными препятствиями на этом пути интеграции. Каждый этап развития человека характеризуется определенными кризисами и задачами, которые в отношениях терапевт-клиент получают шанс на переосмысление и более гармоничное разрешение.

— Мишень и форма психотерапии подбирается с опорой на два диагностических фокуса: 1. оценка баланса и открытости к контакту сфер психического процесса клиента: физиологической, аффективной, когнитивной, мотивационной и поведенческой. 2. Актуальная фаза жизни в перспективе личностного развития, которое понимается как череда различных задач освоения действительности и особенностей отношений с другими людьми.

— Функциональность отношений влияет на все сферы жизненного успеха индивида, определяет самооценку и удовлетворенность жизнью. Основа мотивации в человеческом поведении — потребность в отношениях, и удовлетворяется она посредством контакта (он включает осознание ощущений, чувств, потребностей, сенсомоторной активности, мыслей, памяти, а также внешних событий). А качество контакта внутреннего и внешнего обусловлено психофизиологическими особенностями клиента.

— Обучение психотерапии в интегративном подходе подразумевает прохождение процесса самоанализа и интеграции самим обучающимся, так как являясь частью системы терапевтических отношений психолог влияет на процессы клиента посредством своей личности, создания функциональных отношений и поддерживающей среды [3].

Сложность и многомерность интегративного подхода подразумевает использование объяснительных моделей, на базе которых возможен диалог с коллегами различных ориентаций, а также выстраивание эффективной индивидуализированной программы психологической коррекции клиента. Кроме того, такие модели облегчают установление контакта и взаимопонимания между психологом и его клиентом, укрепляя доверие и компетентность [2].

В этой статье представлена объяснительная интегративная модель протекания психических процессов, обуславливающих спектр возможных реакций человека на триггер (событие) — «четырехчастная модель психических процессов».

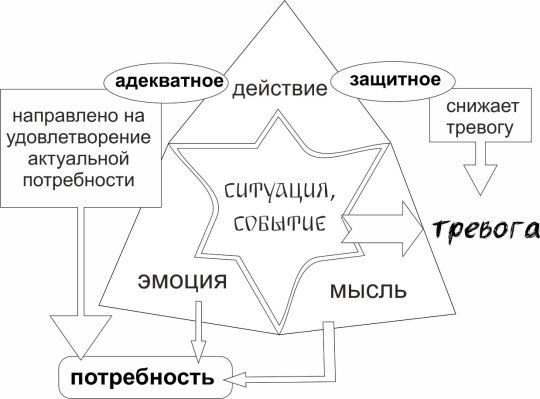

События (внешние и внутренние) вызывают в психике человека отклик в форме связанных между собой ощущений в теле, эмоций, мыслей и образов. При благополучном протекании такой психической реакции человек адекватно распознаёт свои потребности и ведёт себя в соответствии с ними — функционально. При развитии аффективной реакции на событие, психика перегружается и запускает защитное поведение, это поведение направлено на снижение фоновой тревоги и не ведёт к удовлетворению актуальных потребностей.

Рис. 1. Механизм развития реакции на событие

При развитии функциональной реакции в психике происходит обработка информации о сенсорном контакте, затем в ответ на ощущения развивается эмоциональный ответ, который специфически готовит организм к реакции на стимул, эмоциональная реакция запускает когнитивную обработку сигнала (осмысление), так оформляется понимание потребности, затем осознанная потребность встраивается в систему мотивов и личных смыслов в форме образа ожидаемого результата от предполагаемого действия. Кратко схему можно описать как: ощущение — эмоция — мысль — образ (мотив и оценка ожидаемого результата) [4].

Если ни на одном из этапов не происходит сбой контакта с реальностью, то человек совершает действие, направленное на удовлетворение его потребности — функциональное. Пример: ощущаю голодный спазм в желудке и вижу торт, радость в ответ на возможность удовлетворить потребность в пище, мысль: «сейчас поем», образ — насыщение.

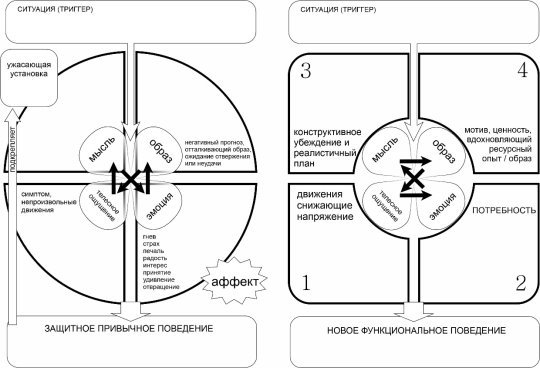

Рис 2. Схема ситуации (триггера)

При сбое контакта в любом блоке схемы развивается аффективная реакция — уровень напряжения поднимается, и психика запускает действия, направленные на снижение ситуативной тревоги — психические защиты, автоматические действия, защитное или сценарное поведение.

Примеры:

- Сбой в сенсорном блоке — нет своевременного контакта с ощущением голода, уровень стресса «незаметно» нарастает.

- Системный сбой функционирования нейротрансмиттеров запускает неадекватный эмоциональный ответ на ощущение голода (гневливый аффект или апатию, вместо поисковой активности).

- Паническая автоматическая мысль («таким как я нельзя сладкое») препятствует критическому осмыслению действительности усиливая аффективную реакцию в ответ на воздействие раздражителя, нарушается функция планирования деятельности.

- Образ «сижу один толстый и измученный» как прогноз результата от действий, направленных на удовлетворение потребности в насыщении, усиливает напряжение и запускает каскад психических защит [5].

Эта концепция позволяет сделать наглядным для клиентов алгоритм выхода из аффективного состояния, упростить формирование навыка обхода собственного защитного поведения, через усиление контакта в каждом из блоков. При этом обращение клиента к опорной схеме, представленной на рисунке 3, само по себе активизирует сукцессивные стратегии мышления, препятствующие развитию аффекта.

Рис. 3. Опорная схема

Психологам эта «четырехчастная модель психических процессов» позволяет более эффективно выбирать мишень терапии и техники в работе с конкретным клиентом в зависимости от того блока схемы, в контакте с котором клиент испытывает наибольшие затруднения. Примечательно, что сами клиенты контринтутивно тяготеют к модальностям психотерапии, которые концентрируются на хорошо сознаваемых ими сферах психических процессов. Например, при слабом контакте с ощущениями в теле наиболее эффективным будет вмешательство в формате телесно-ориентированных динамических подходов, а клиент с большой вероятностью предпочтет арт-терапию. А при сильно развитых защитах по типу интеллектуализации и рационализации способные к схоластике клиенты комфортно чувствуют себя в работе в нарративных подходах (например, классический психоанализ), в то время как быстрые результаты терапии более вероятны в их случае при анализе актуальных потребностей через концепцию базовых эмоций («врожденных аффектов» по Томкинсу) [6].

Таким образом, была представлена объяснительная интегративная модель протекания психических процессов, обуславливающих спектр возможных реакций человека на триггер (событие). Она может применяться как прикладной инструмент в работе с клиентами и как диагностический инструмент для выбора модели психокреррекционного вмешательства в интегративном подходе. Для установления обоснованности этой модели необходимы дальнейшие эмпирические исследования.

Литература:

- Интегративная психотерапия. Европейская ассоциация интегративной психотерапии [Электронный ресурс]. URL: https://www.euroaip.eu/integrative-psychotherapy/

- Семенов И. Н. Социокультурная рефлексия столетнего развития российской психологической науки: к 100-летию советской психологии (1918–2018). Вестник Московского университета. Серия 14 [Электронный ресурс]. URL: https://msupsyj.ru/articles/article/7688/

- Цветков, А. В. Нейропедагогика предметно-развивающей среды / А. В. Цветков. — М.: Издание книг ком, 2020. — 94 с.

- Цветков А. В. Нейропедагогика воспитания: [16+] / А. В. Цветков. — М.: Издание книг ком, 2019. — 138 с.

- Цветков А. В. Роль символа в развитии произвольной регуляции поведения личности в школьном возрасте: диссертация... кандидата психологических наук: 19.00.07. — М., 2006. — 157 с.

- Цветкова Л. С. Нейропсихология как стиль жизни: [12+] / редактор-составитель Цветков А. В. — М.: Издание книг.ком, 2024. — 286 с.

- Эрскин Р. Г. Методы Интегративной Психотерапии [Электронный ресурс]. UR: https://www.integrativetherapy.com/ru/articles.php?id=95