В статье представлен опыт исследования круга проблем, с которыми сталкивается современное образовательное учреждение, реализующее инклюзивный подход в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Ключевые слова: инклюзивный подход в образовании, дети с ОВЗ, показатели инклюзивного образования, реализация инклюзивной культуры и практики

Приоритетным направлением государственной политики России в области образования в настоящее время является организация инклюзивного образования. В его основе лежит идея выстраивания равного отношения ко всем детям, но ориентирующая на создание особых условий для организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии.

Для нашей страны инклюзивное образование — это проблема исключительно актуальная и в то же время очень сложная. Внедрение инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ сталкивается не только с трудностями создания так называемой «безбарьерной среды», но, прежде всего, с проблемами социального свойства. Они включают в себя распространенные стереотипы и предрассудки, готовность или отказ педагогов, детей и их родителей принять новые принципы образования. Российская практика образовательной инклюзии только начинает складываться, но очевидно, что изменения в подходах к обучению детей с особыми образовательными потребностями становится все более и более необходимыми и востребованными. Одним из основных показателей развития инклюзивной практики и культуры является готовность педагогов к включению ребенка с ОВЗ в обычный класс.

Планируя собственное исследование, мы исходили из понимания противоречия между декларируемым толерантным отношением к детям с ОВЗ с одной стороны и достаточно жесткими примерами из жизни реальной современной школы, где по отношению к такому ребенку имеют место проявления негуманного отношения как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых. Цель нашего исследования состояла в изучении отношения к детям с ОВЗ со стороны всех субъектов образовательного процесса как важный фактор готовности современной школы к реализации инклюзивного подхода в образовании.

Исследование было проведено на базе МОУ СОШ с. Корсаково Хабаровского района, Хабаровского края, где в течение последних нескольких лет активно ведется работа по реализации инклюзивного подхода в образовании детей и подростков с ОВЗ, апробируются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), разработанные для данной категории детей. В течение 2015–2016 учебного года нами последовательно были изучены:

– социальный состав учащихся школы;

– ресурсы школы, требующиеся для реализации инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ;

– система психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях школьного сообщества;

– система поддержки семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ;

– психологический климат в классах, в контингент которых входят дети с ОВЗ;

– условия жизни детей с ОВЗ в семье.

Нами выявлено, что в 2015–2016 учебном году в МКОУ СОШ с. Корсаково-1 обучалось 185 учащихся, проживающих в близлежащих селах: Краснореченское, Рощино, Корсаково-1, Корсаково-2. Из них 95 человек (51 % от общего числа учащихся) составляют дети социально-незащищенных категорий. Подробнее сведения о контингенте обучающихся представлены нами в таблице 1.

Таблица 1

Социальный состав учащихся школы с. Корсаково

|

Всего учащихся |

Всего нуждающихся в социальной защите и реабилитации |

В том числе | ||||

|

Дети из малообеспеченных семей |

Дети из многодетных семей |

Дети-инвалиды |

Дети, находящиеся под опекой |

Воспитанники детского дома | ||

|

185 |

95 |

37 |

11 |

12 |

6 |

28 |

|

% |

51 |

20 |

5,9 |

6,5 |

3 |

15 |

Ресурсами школы являются:

– слаженный педагогический коллектив, включающий 32 педагога, в том числе: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, некоторые из которых прошли дополнительное повышение квалификации по организационным аспектам обучения детей с ОВЗ в условиях современной школы;

– активно действующие методические объединения педагогов, рассматривающие на своих заседаниях вопросы внедрения инклюзивной культуры образования;

– активное взаимодействие школы с сельским сообществом, участие в социально-значимых проектах;

– тесное сотрудничество с инспекцией ПДН;

– многолетний опыт работы с родителями.

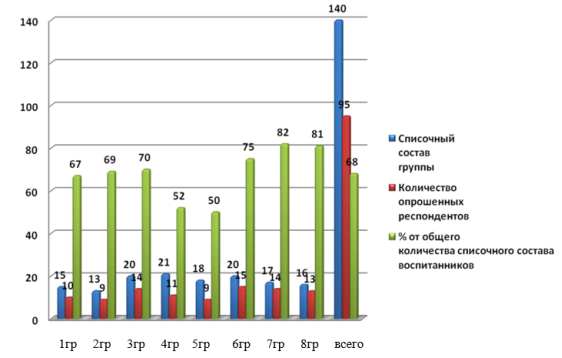

С целью получения более полного анализа изучения о реализации инклюзивного образования в образовательной организации были опрошены родители и проанализированы ответы в каждой возрастной группе. Данные обобщены в таблице 2 и наглядно представлены в рисунке 1.

Таблица 2

Количество опрошенных респондентов

|

№ п/п |

Возрастная группа |

Списочный состав |

Количество опрошенных респондентов |

% от общего количества списочного состава |

|

1 |

первая группа (1–3 кл) |

15 |

10 |

67 |

|

2 |

вторая группа (4–5 кл) |

13 |

9 |

69 |

|

3 |

третья группа (6 кл) |

20 |

14 |

70 |

|

4 |

четвертая группа (7 кл) |

21 |

11 |

52 |

|

5 |

пятая группа (8 кл) |

18 |

9 |

50 |

|

6 |

шестая группа (9 кл) |

20 |

15 |

75 |

|

7 |

седьмая группа (10 кл) |

17 |

14 |

82 |

|

8 |

восьмая группа (11 кл) |

16 |

13 |

81 |

|

Итого |

141 |

95 |

68 | |

Рис. 1. Количество опрошенных респондентов

Всего было опрошено 95 родителей/респондентов, что составило 68 % от общего количества списочного состава. В ходе анкетирования было выявлено, что большинству респондентов не приходилось общаться с детьми-инвалидами. Установлено, что практически все респонденты (98 %) относятся положительно к детям-инвалидам, 64 % опрошенных интересуют вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ.

Нами исследовано также видение проблемы распространения инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ с позиции педагогов современной школы. Основные опасения педагогов связаны с пониманием собственного дефицита в знаниях в области коррекционной педагогики, с незнанием форм и методов в работе с детьми с нарушениями в развитии. Подавляющее большинство опрошенных знакомы лишь с основами коррекционной педагогики и специальной психологии. Наши данные показывают, что педагоги испытывают острый дефицит в знаниях, вследствие чего 51 % педагогов не готовы применять элементы коррекционной педагогики в своей повседневной практике, из них 38 % запрашивают дополнительное обучение. Повышение квалификации в области коррекционных методов обучения может заметно изменить установки учителей к инклюзивной практике образования.

Отвечая на вопрос «Насколько Вам известны особенности развития детей с различными видами нарушений?», педагоги ясно показывают необходимость систематического обучения учителей инклюзивных классов и их знакомство с клинико-психолого-педагогическими характеристиками нарушений в развитии ученика. Приведем в качестве примера фразу, сказанную учителем на одном из семинаров в ходе обсуждения данного вопроса: «Зачем это нам знать, вот будет конкретный ребенок, тогда я о нем и буду заботиться». Такая позиция отрицает задачи профессиональной подготовки учителя к инклюзии, ставя во главу личное отношение к особому ребенку, а не задачи развития самого ребенка и его учебной активности. Встречаются случаи, когда учитель сам выполняет за такого ребенка задание и ставит ему за это оценку. Подобные ограничения в восприятии ученика с ОВЗ, искажение отношения к нему в учебном процессе (в основном в сторону жалости и незаслуженной похвалы, а не принятия и участия) снижают требования к нему и рождают непроизвольное «вытеснение» ребенка из поля внимания учителя на уроке.

Анализ эмоционального принятия учеников с различными нарушениями развития показал, что по всем группам детей преобладает средний уровень эмоционального принятия, и в то же время есть тенденция к смещению в сторону более высокого принятия детей с двигательными нарушениями, и в сторону более низкого принятия детей с интеллектуальными нарушениями.

Как же выглядит ситуация готовности учителя включать того или иного ребёнка с особенностями развития в общеобразовательный процесс? Наше исследование показало, что по уровню готовности включать детей с ОВЗ в деятельность на уроке наиболее частый выбор — очень низкий уровень готовности. Если рассматривать готовность педагогов к инклюзии в рамках схемы «знаем — принимаем — готовы включать», мы видим, что учителя знают особенности развития детей с ОВЗ и формы взаимодействия с ними в рамках учебной программы педагогического вуза (5–10 %), единицы участвовали в специальных семинарах и проходили курсы повышения квалификации по основам коррекционной педагогики. Из чего следует, что в целом активных знаний мало. Уровень эмоционального принятия более высок, чем уровень готовности включать ребёнка в образовательный процесс. Нас радует эта педагогическая осторожность, рефлексия своих профессиональных затруднений, запрос на профессиональное обучение и создание специальных условий.

На вопрос «Чью помощь Вы готовы запрашивать в сложных педагогических ситуациях?» большинство учителей назвали педагога-психолога (41 % респондентов), 26 % учителей обращаются к своим коллегам, и только 19 % учителей обсуждают проблемы ребенка с его родителями. Вопрос вовлечения родителей в инклюзивный образовательный процесс на сегодняшний день разработан очень слабо и нуждается в организационном и технологическом описании. Психология родителей детей с ОВЗ имеет свои особенности и рождают вопросы как для учителя, так и для сопровождающего психолога. Вопросы психолого-педагогического сопровождения участников инклюзивного процесса требуют отдельной статьи, но ясно одно, что учителя не должны существовать сами по себе, они нуждаются в постоянной методической поддержке и психологическом сопровождении, особенно работая в условиях инклюзии.

Подводя итоги проведенной работы отметим, что в настоящее время ведущим фактором развития инклюзивного образования является высокий уровень готовности педагогов к организации взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья. Состояние сформированной готовности помогает педагогу успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, навыки, умения, опыт, личностные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при возникновении барьеров и препятствий, тем самым осуществлять эффективное психолого-педагогическое сопровождение процесса инклюзивного образования.

Литература:

- Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Инклюзивный подход и сопровождение семьи в современном образовании. — М.: изд-во МГПУ, 2011. — 118 с.

- Бехтер А. А., Гречко А.А, Чебарыкова С. В. Профессиональная идентичность будущих специальных психологов: эмпирическое исследование / А. А. Бехтер, А. А. Гречко, С. В. Чебарыкова // Акмеология. — № 4. — 2016. — С. 56–62.

- Бут, Т. Показатели инклюзии. Практическое пособие / Т. Бут, М. Эйнскоу. — М.: РООИ «Перспектива», 2007. — 124 с.

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

- Жилина, А. И. Принципы государственной политики по подготовке педагогических кадров нового типа при широком понимании инклюзивности / А. И. Жилина // Инклюзивноеобразование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Материалы международной конференции. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. — С. 38–41.

- Малофеев, Н. Н. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения / Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова // Дефектология. — 2010. — № 1. — C. 6–22.

- Митрофанов, К. Я. Психофизиологические особенности младших школьников с нарушением речи / К.Я Митрофанов, С. В. Чебарыкова, А. А. Будницкий, Е. А. Левкова // Научные труды SWorld. — 2014. — Т. 14. — № 3. — С. 94–97.

- Суворов, А. В. Инклюзивное образование и личностная инклюзия / А. В. Суворов // Психологическая наука и образование. — 2011. — № 2. — С. 27–31.

- Чебарыкова, С. В. Готовность учреждений различного типа к реализации инклюзивного подхода в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья / С. В. Чебарыкова, К. В. Степанов // Молодой ученый. — 2015. — № 5 (85). — С. 551–554.

- Чебарыкова, С. В. Опыт воскресной армянской школы в реализации инклюзивного подхода в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья / С. В. Чебарыкова, С. П. Акопян // Россия в международном сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы Международного форума «Восточный вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой», Хабаровск, 16–17 нояб.2016 г. / Отв. ред. Е. В. Кулеш. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. — С. 532–538.