В данной статье акцентируется внимание на проблеме филологического исследования в рамках математической лингвистики. Также на примере художественного текста поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» представлен анализ практического применения некоторых математических методов при изучении семантики и структуры сравнений.

Ключевые слова: лингвистика, математические методы, математическая статистика, язык, филология, исследование, художественный текст.

This article focuses on the problem of philological research in the framework of mathematical linguistics. Also on the example of a literary text of the poem Gogol's «Dead Souls» presents an analysis of the practical application of certain mathematical methods in the study of semantics and structure of comparisons.

Key words: linguistics, mathematical methods, mathematical statistics, language, philology, research, literary text.

Введение. Интеграционные процессы все больше находят свое отражение в современной филологии. И ключевое место в филологических исследованиях последних лет занимает понятие «язык» (интерпретация в самом широком, филологическом смысле) — естественный человеческий язык в его тесных взаимосвязях с другими системами знаков: параязыком, искусственными языками, системами вторичного моделирования, математической структурой и т. д. В этих взаимодействиях естественный человеческий язык является средством выражения в семиотической форме как такового существования и развития людей и общества в целом. Термины «язык культуры», «язык текста», «язык рекламы», «язык архитектуры», «язык танца», «язык тела» и т. д. — всё чаще встречаются в современных текстах художественных произведений и различных периодических изданий, широко вошли в разговорную речь современного человека. Активное употребление данных терминов опосредовано современными лингвистическими реалиями нашего времени. В связи с этим уместно обратиться к рассуждениям В. А. Звегинцева о невозможности лингвистики развиваться в узких границах: «Исследования должны распространяться на весь фронт явлений, в которых принимает участие язык» [5]. Значимость языка для познания человека в конце ХХ в. подчеркнул Н. Хомский: «Есть несколько причин, по которым язык есть и будет особо важен для изучения природы человека. Одна — та, что язык является подлинным свойством человека как вида, присущим в своих основных чертах только человеческим существам… Далее, язык решающим образом участвует в мысли, действии и социальных отношениях. Наконец, язык сравнительно доступен для изучения» [4]. В действительности филология — феномен комплексного и многогранного характера, который не поддается узконаправленному исследованию. Согласно современному определению, «Филология — совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве» [7]. Исходя из данного определения, современные филологические исследования не могут быть абсолютно реализованы изолированно от смежных с филологией дисциплин, отраслей и наук, в т. ч. и математической лингвистики. В свете этого вопрос о разнообразии современных методов и целесообразности применении математических методов филологических исследований представляется наиболее актуальным.

Обзор темы. В современных филологических исследованиях особое внимание уделяется количественным математическим методам, т. к. формализация количественных явлений благоприятствует качественным характеристикам. Причиной этому стало возникновение и интенсивное развитие ряда технических наук. Они ориентируют, в первую очередь, на обращение к различным математическим методам, которые наиболее эффективны при разрешении новых проблемных аспектов, возникающих в современной филологии. В связи с этим, общим препятствием на пути эффективного применения математических методов во всех областях филологии является языковая проблема. Дело обстоит в том, что использование математических данных для истолкования языковых явлений, а соответственно и оперирование филологическими знаниями при проектировании сложных математических систем требуют единого терминологического языка для их описания. Отсутствие единого языка как системы взаимодействия между дисциплинами может привести к негативным результатам исследований. Однако взаимосвязь наличествует и для обоснования возможности и целесообразности применения математических методов в филологических исследованиях, необходимо обратиться к предмету и объекту исследования [1].

Так, основа применения в филологическом знании математических методов заключается в том, что область исследований (объект и предмет) может быть не только описана, но и измерена. Способность измерять конкретное филологическое явление (его характеристики, особенности, признаки и т. д.) обеспечивает доступ к использованию методов количественного анализа и, следовательно, соответствующих математических операций [2, с. 19]. Объектом в рамках данного исследования был выбран — язык художественного текста поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», а предмет исследования — семантика и структура сравнений в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Для детального филологического исследования в работе необходимо рассмотреть также количественное представление предмета исследования. Т. е. исследуя и анализируя семантику и структуру сравнений в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» мы обращаемся к количественному их выражению. Например, при анализе художественного произведения Н. В. Гоголя «Мертвые души» на предмет наличия в художественном тексте полных сравнений, приходим к выводу, что их больше 150. Осуществлялся подсчет различных сравнительных конструкций в художественном тексте произведения Н. В. Гоголя «Мертвые души», например сравнительные обороты с союзами их выявлено 95; фразеологизмов выявлено около 30. Кроме союзов, которые являются сигнализаторами сравнения, в тексте произведения встречаются слова: похож, подобен, подобно, казалось, точь-в-точь, выполняющие роль скреп (связок, предлогов, союзов) при сохранении лексического значения уподобления. Таких конструкций в художественном тексте произведения Н. В. Гоголя «Мертвые души» выявлено 7. Также в художественном тексте поэмы встречаются придаточные сравнительные конструкции в сложноподчиненных предложениях. Таких конструкций в тексте насчитывается более 40-а. Сравнение может строиться на сопоставлении явлений по ряду признаков, что представляет собой развернутое сравнение. В этом случае образ представляет собой подробно нарисованную картину, читатель может себе представить все мельчайшие детали. Таких сравнений всего 30. Кроме того, Н. В. Гоголь использует творительные сравнения (имена существительные в форме именительного падежа со значением сравнения) — их в тексте 10; и выражения со словом «похож» — их в тексте 7 и т. д. Также в данном исследование подразумевается изучение сравнений с точки зрения применения математических методов — способов измерения, т. е. последовательных математических операций, благодаря которым измеряемый филологический объект сравнивается с конкретным стандартом и получает числовое выражение, применяемое в определенной количественной или качественной шкале.

Другой естественный способ проникновения математических методов в филологические исследования — математическая статистика. Закономерное применение математической статистики в филологических исследованиях способствует тому, чтобы:

− правильно и обоснованно продемонстрировать используемые приемы и методы;

− четко аргументировать экспериментальные планы;

− систематизировать полученные экспериментальные данные;

− найти важную связь между экспериментальными и теоретическими данными;

− определить наличие фундаментальных различий между группами субъектов исследования (например, тестовые и контрольные группы);

− осуществлять статистические прогнозы;

− уклоняться от логических и философских ошибок и др. [3]

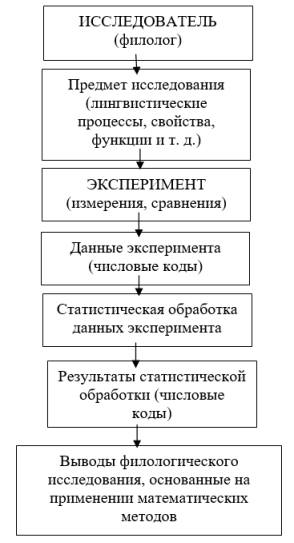

Особенно важным представляется то, что математическая статистика — это набор инструментов, который помогает филологу эффективно понимать сложный эксперимент, четкое изложение проблем при планировании экспериментальной базы и построении последовательных и непротиворечивых лингвистических гипотез [6, с. 49]. Таким образом, на примере нашего филологического исследования с применением математической статистики может быть составлена схема (рис. 1).

Рис. 1. Схема научно-исследовательской работы филолога с применением математических методов

Заключение. На основании вышеизложенного, представляется целесообразным применение математических методов к филологическим исследованиям, а именно к изучению и анализу особенностей семантики и структуры сравнений в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». На примерах художественного текста произведения можно увидеть эффективность математических методов для формирования филологического умозаключения с целью достижения максимального лингвистического эффекта. Наша исследовательская работа показала тесную взаимосвязь математики и филологии. В работе имеют место такие математические методы как: логико-математический, измерительный, множественный, статистический и др. Подтверждена гипотеза исследования, состоящая в предположении, что обработка результатов филологических исследований при помощи математических методов позволяет определить эффективность той или иной реализуемой методики. Положительные результаты данного исследования оказывают благотворное влияние на формирование положительной мотивации студентов специальности «педагогика», как при изучении математических дисциплин, так и лингвистики.

Литература:

- Жеребило Т. В. Методы исследования в филологии: Словарь-справочник / Т. В. Жеребило. — Назрань: ООО «Пилигрим», 2013. — 197 с.

- Кайсарова Д. В., Коцюба И. Ю. Математическая лингвистика. Практикум / Д. В. Кайсарова, И. Ю. Коцюба. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. — 67 с.

- Киселева О. М. Особенности использования математических методов для решения педагогических проблем // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/06/6658 (дата обращения: 29.04.2020).

- Киселева Н. А. Методика обучения решению лингвистических задач студентов филологического факультета на основе информационного моделирования: диссертация... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Киселева Н. А.; [Место защиты: Орлов. гос. ун-т]. — Орел, 2010. — 281 с.

- Применение в лингвистике логико-математических методов [Электронный ресурс]. URL: https://scicenter.online/obschaya-lingvistika-scicenter/primenenie-lingvistike-logiko-matematicheskih-162128.html (дата обращения: 21.04.2020).

- Тимофеева М. К. Математические методы в филологии: Учебно-методический комплекс / М. К. Тимофеева. — Новосибирский государственный университет. — Новосибирск, 2011. — 79 с.

- Штайн К. Э. История филологии: учебник для бакалавриата и магистратуры / К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с.