В статье раскрывается методика обучения грамоте детей с нарушениями речи. Описывается программное содержание образовательной области «Обучение грамоте». Раскрываются приемы и методы обучения звуковому, звукобуквенному и слоговому анализам слов различной слоговой структуры.

Ключевые слова: обучение грамоте, языковой анализ, звуковой анализ слова, звукобуквенный анализ слова, слоговой анализ слова, нарушения речи

Ключевой идеей обучения грамоте детей дошкольного возраста является принцип детского психолога Д. Б. Эльконина: «Исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте состоит в том, что знакомству и работе ребенка с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения, буква — это знак звука» [1]. Наиболее эффективным для использования возможностей ребенка в освоении грамоты считается старший дошкольный возраст. Этот период получил название периода «языковой одаренности», в котором ребенок проявляет повышенную восприимчивость к звуковой стороне речи, к звучащему слову [4].

Для детей дошкольного возраста работа с неосязаемой звуковой материей слова очень сложна, поэтому звуковой анализ — добуквенный этап обучения грамоте имеет большое значение и занимает много времени и сил. От добуквенного этапа обучения зависит успешность дальнейшего формирования навыка чтения.

Дети с нарушениями речевого развития имеют дефекты произношения, бедный словарь, строят очень короткие фразы, которые пестрят аграмматизмами. Поэтому в работе с данной категорией детей требуется совсем иной подход, специальные коррекционно-развивающие занятия, где немаловажную роль играют навыки звукового анализа слова. При несформированности фонематических представлений готовность к звуковому анализу речи оказывается значительно слабее, чем у детей дошкольного возраста с нормальным речевым развитием. Поэтому при разработке методики коррекционного обучения особенно большое значение придается соблюдению основополагающих дидактических принципов (доступность предлагаемого материала, наглядность, индивидуальный подход и т. д.) [3]. Чтобы подготовить детей к обучению грамоте аналитико-синтетическим звуковым методом, очень важно формировать у детей необходимую готовность к процессу обучения грамоте и развивать базовые предпосылки к профилактике нарушений письменной (дислексии и дисграфии), возникающих в процессе школьного обучения у детей с нарушенным речевым развитием.

Реализация цели обучения грамоте осуществляется посредством решения следующих коррекционно-развивающих задач:

‒ формировать представления о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина);

‒ развивать зрительное восприятие и пространственную ориентировку, представление о линейности ряда символов, знаков (слева направо);

‒ развивать слуховое и фонематическое восприятие;

‒ формировать умение характеризовать звуки по акустическим и артикуляционным признакам;

‒ формировать умение дифференцировать фонемы на слух и в собственном произношении;

‒ формировать представления о слове, его значении (на основе предметной соотнесенности), о предложении;

‒ формировать умение делить предложения на слова, составлять предложения из 2–3 слов без предлогов и с предлогами (с опорой на зрительную схему);

‒ формировать умение проводить звуковой анализ звукосочетаний и 3-х — 5-ти звуковых слов;

‒ формировать умение выделять звук из слова и определять место звука в слове;

‒ формировать умение определять последовательность звуков в слове;

‒ формировать умение определять количество звуков и слогов в слове;

‒ формировать умение проводить слоговой анализ слов различной слоговой структуры (на основе полисенсорного подхода: отхлопать количество слогов, моргнуть, дотронуться до ушей, погладить себя по животу, по плечам, дунуть, подпрыгнуть, сделать столько шагов, сколько слогов в слове);

‒ формировать умения фонематического синтеза;

‒ формировать четкие фонематические представления на базе умения подбирать слова на заданный звук;

‒ формировать представления о гласных и согласных звуках;

‒ формировать понятие о слогообразовательной роли гласных звуков;

‒ формировать понятие «ударный слог», умение определять ударный слог в слове;

‒ формировать фонематическую компетенцию: умения устанавливать соотношение между звуковым и знаковым составом слов и умения перекодирования звукового кода в другую знаковую систему (фонема — артикулема — графема);

‒ развивать интегративные функции посредством координации в системе «глаз — рука» (зрительно-моторная интеграция), в системе «ухо — рука» (слухо-моторная интеграция), в системе «ухо — глаз — рука» (слухо-зрительно-моторная интеграция);

‒ формировать представления о буквах, формировать умения выкладывать буквы из палочек, лепить из пластилина, «рисовать в воздухе», составлять буквы из пальцев рук;

‒ формировать умение различать и правильно использовать термины: предложения, слово, слог, звук, буква.

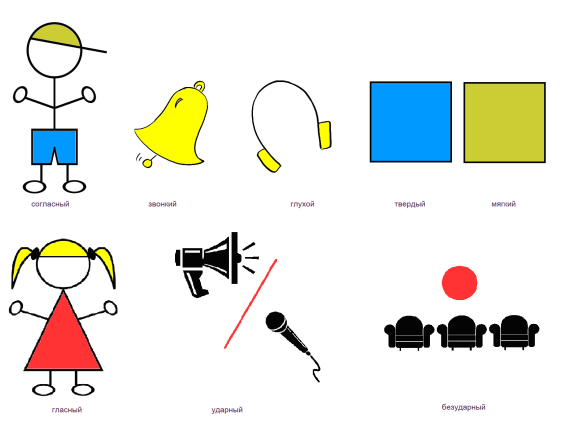

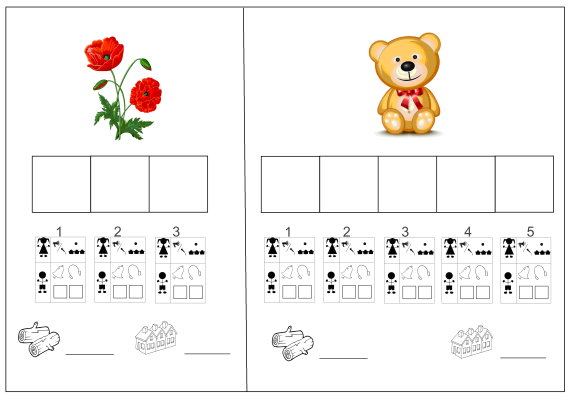

Рис. 1 Символическое обозначение характеристик согласного и гласного звука

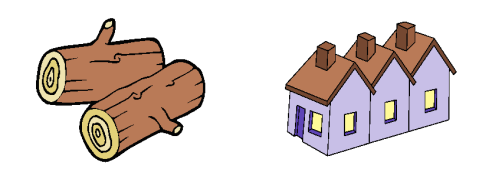

Содержание изучаемого материала преподносится с опорой на ведущую деятельность детей дошкольного возраста и организуется в форме игры-занятия с сохранением структурных составляющих плана-программы. Использование данной организационной формы способствует не только решению обучающих и коррекционных задач, но и является дополнительным средством развития мотивационно-потребностной сферы ребенка и способствует удержанию познавательной активности и устойчивого познавательного интереса детей, более интенсивному эмоционально-личностному развитию, формированию произвольности поведения и самоконтроля как важнейшей базы для начала систематического обучения в школе [2]. Для облегчения формирования умения осуществлять звуковой анализ слова вводятся символические обозначения характеристик гласных и согласных звуков (Рис.1, Рис.3), символы «количество слогов» и «количество звуков» (Рис.2).

Для успешного обучения грамоте детям необходимы два открытия: сначала обнаружить, что речь строится из звуков, а затем открыть отношения звука и буквы.

Рис. 2 Символы «Количество слогов», «Количество звуков»

Дети дошкольного возраста с нарушением речевого развития способны освоить звуковой анализ слов с помощью определенного способа действия со словом — интонационного подчеркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом слове (например, мммак, мааак, маккк).

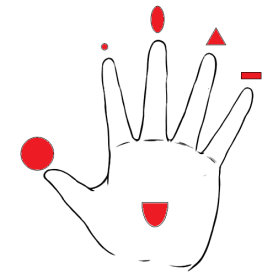

Рис. 3. Специальные символы гласных звуков «А«, «У«, «О«, «Ы«, «И«, «Э«

Когда дети в игровом, звукоподражательном действии смогут протягивать, усиливать отдельные звуки в словах, перед ними ставятся новые задачи, рассчитанные на сознательную работу со словом. Определить с какого звука начинается слово «мак» и протянуть этот первый звук. Определить есть ли звук «м-м-м» в слове «дом». Назвать слова, начинающиеся на звук м-м-м? Задача звукового анализа слов решается детьми дошкольного возраста с большей охотой, когда ей придается игровая форма. Для дифференциации гласный и согласных звуков используется схема дифференциации, обеспечивающая наглядную опору основных характеристик (Рис.4).

Рис. 4 Модель дифференциации гласных и согласных звуков

Особое внимание хочется уделить определенной последовательности овладения детьми с нарушением речи различными формами звукового анализа:

‒ умение выделять начальный ударный гласный звук из состава слов;

‒ анализ звукосочетаний, состоящих из двух-трех гласный (типа «ау», «иа»);

‒ анализ и синтез обратных звукосочетаний (типа «ам», «ух»).

‒ умение выделять звук из слова из 3-х звуков (из слов типа «дом»);

‒ анализ и синтез слов из 2-х открытых слогов (типа «мама»);

‒ анализ и синтез слов из 4-х звуков с закрытым слогом и стечением согласных (типа «слон»);

‒ анализ и синтез слов из 5-ти звуков (типа «туман») и т. д.

Организация занятий образовательной области «Обучение грамоте» продумана таким образом, что обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного внимания; дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий, при котором дети овладевают навыками самоконтроля и самооценки. У детей с нарушением речи развивается умение последовательно выделять звуки в словах, проводить звуковой, звукобуквенный и слоговой анализ и синтез.

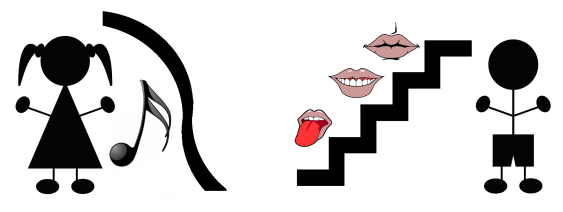

Задания на практических листах имеют большое значение для детей с нарушениями речи (Рис.5). Обеспечивают формирование базового уровня фонематических процессов, навыков звукового, звукобуквенного и слогового анализа, развития графических навыков и познавательных средств, которые дают возможность перейти к следующему этапу обучения — чтению и письму. Создают условия для ориентировочно-познавательной деятельности детей, что достигается через систему действий, включающих не только словесно-зрительное, но и двигательное ознакомление со словом, звуком, буквой. Развивают различные стороны психической деятельности — внимание, мышление, память, речь.

Рис. 5. Образцы схем для звукового и слогового анализа слов

Закрепляют запас имеющихся представлений о звукобуквенной стороне слова, степень подготовленности руки к выполнению графических упражнений. Формулируют умение принять учебную задачу и разрешить ее самостоятельно, развивают навык самоконтроля и самооценки.

Литература:

- Алексеева М. М., Яшина Б. И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М. М. Алексеева, Б. И. Яшина. — 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000.

- Бурачевская О. В. Дидактическое обеспечение образовательного и коррекционного процесса в специальных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст] / О. В. Бурачевская // Образовательная среда сегодня: стратегии развития: материалы VI Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 11 мая 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 2 (6). —С. 95–97.

- Поливара З. В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи / З. В. Поливара. — М.: Флинта, 2013.

- Пятница Т. В. Как учить дошкольников грамоте. Занятия по обучению грамоте детей дошкольного возраста / Т. В. Пятница. — Мозырь: Белый ветер, 2015..