Сегодня простое запоминание фактов не является целью изучения истории в профессиональной образовательной организации. В большей степени требуется использование исторических знаний и представлений для понимания событий прошлого и настоящего времени. Некоторые приемы по систематизации исторического материала позволят помочь студентам в решении этого вопроса.

Ключевые слова: студенты колледжа, общеобразовательная подготовка, исторические представления, приемы систематизации исторического материала.

История — один из основных предметов общеобразовательной подготовки студентов колледжа. Вчерашние школьники понимают, что через изучение истории у них формируется дух патриотизма, чувство гордости за свое Отечество.

Переживая любовь к Родине, радуясь ее победам, испытывая тревогу за сложные периоды прошлого, приближаясь к образцам порядочности, исходившим от исторических личностей, они с удовольствием погружаются в этот мир, богатый примерами для подражания.

И, единственное, что вызывает беспокойство обучающихся, — это объемы изучаемого материала и небезграничные возможности их памяти.

Преподаватель может помочь студентам в решении этой проблемы, используя некоторые, предлагаемые в данной статье, приемы по систематизации исторического материала, тем более, что сегодня простое запоминание фактов и не является целью изучения истории в профессиональной образовательной организации. В большей степени требуется использование исторических знаний и представлений для понимания событий прошлого и настоящего времени.

Ученые выделяют несколько видов исторических представлений. Одно из них — представление об историческом времени, то есть о длительности и последовательности исторических событий и явлений, об отдаленности их друг от друга и от сегодняшнего дня.

Создание представлений об историческом времени помогает увидеть развитие общества, смену общественно-экономических формаций.

Как показывает опыт, студенты-первокурсники имеют слабое представление об общественно-экономических формациях: путаются в названиях, не представляют их временные рамки, не соотносят с событиями ни России, ни в зарубежных странах.

А от этого представления зависит понимание (не запоминание!) ими различных процессов, явлений и фактов, анализ деятельности исторических личностей, причины отставания или развития государств и многое другое.

Поэтому начинать изучение истории в колледже (в цикле общеобразовательной подготовки) желательно с обращения к Ленте времени.

Лента времени — не новый дидактический прием. Впервые школьники знакомятся с Лентой времени еще в начальных классах. Изучая ту или иную учебную тему, они отмечает на этой Ленте основные факты, события, которые произошли в каждый период времени.

Студенту-первокурснику Лента времени нужна как наиболее быстрый способ формирования представления о порядке и последовательности прохождении цивилизацией общественно-экономических формаций, а также для проведения сравнительного анализа развития России и зарубежных стран.

Организовать работу с Лентой времени целесообразно на основе использования мелового рисунка на классной доске и одновременной работы обучающихся в тетрадях. Можно задействовать и компьютерные программы, если позволяют технические возможности.

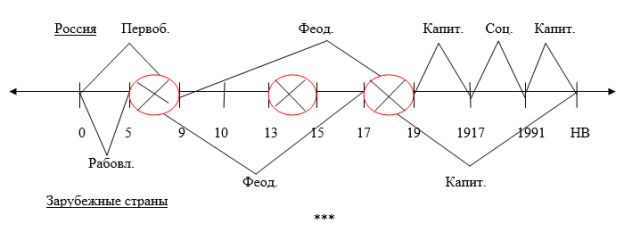

Первый этап работы с Лентой времени хорошо виден на рисунке 1.

В верхней части рисунка представлена информация по России; в нижней — по зарубежным странам. Цифры обозначают века. Кружочки с крестиками — периоды сравнительного анализа:

‒ Промежуток в 400 лет между пятым и девятым веками показывает, почему на Руси не было рабовладельческого строя; почему у нас сразу возник феодальный строй; как это повлияло на классовый состав общества; почему образовавшееся в 9 веке Русское государство оказалось практически в международной изоляции; на каком уровне развития по сравнению с зарубежными странами находилась Русь; почему так велико значение крещения Руси в 10 веке князем Владимиром Красное Солнышко.

‒ Промежуток в 250 лет между 13 и 15 веками позволяет зафиксировать трудный период в истории нашей страны — нашествие Золотой Орды и связанное с этим понятие «феодальной раздробленности»; многолетнюю выплату дани, опустошавшей экономику страны; высвечивает проблему объединения княжеств в единое государство.

‒ Промежуток в 200 лет между 17 и 19 веками — это время, когда Россия пыталась «открыть окно в Европу» и догнать ее в развитии, но существовавший длительное время феодальный строй мешал это сделать; это несколько попыток отменить крепостное право; это возникновение общественных движений в пользу изменения формы правления и многое другое.

Рис. 1. Лента времени

Последующие этапы работы с Лентой времени предполагают возвращение к уже имеющимся записям и проведение постоянного сравнительного анализа.

Так, например, при изучении революций 1917 года обращение к Ленте времени позволяет студентам определить:

‒ какой общественный строй был в это время в других странах;

‒ от какого к какому общественному строю может произойти переход в России;

‒ каков характер революции;

‒ какие классы преобладали в структуре общества;

‒ какие у них были проблемы;

‒ каковы их требования и т. д.

Кроме представления об историческом времени обучающимся необходимо и представление о фактах прошлого, под которыми понимается информация по материальной, духовной и другим направлениям развития общества. Эти направления можно условно разделить на четыре сферы развития гражданского общества: политическую, экономическую, социальную и духовную (рисунок 2).

Рис.2

Организация регулярной работы с четырьмя сферами гражданского общества позволяет проследить развитие общества и его взаимосвязь с властью (государством). Предварительно со студентами должна быть проведена работа над понятиями, составляющими основу государства и каждой их четырех сфер, так как именно понятия дадут представление о конкретной сфере.

Государство: органы власти (уровни, ветви) и учреждения, призванные помогать органам власти осуществлять руководство гражданским обществом (полиция, армия, суды и проч.)

Политическая сфера: форма правления, форма режима, форма государственного устройства, партийная система, общественные организации.

Экономическая сфера: общественный строй, виды собственности, характер экономики, развитие индустрии, аграрного сектора, услуг.

Духовная сфера: религия, культура.

Социальная сфера: семья как основная ячейка общества, образование, медицина, досуг.

Так как в Концептуальных основах историко-культурного стандарта особое место уделяется культурно-антропологическому подходу к изучению истории, то логично осуществить привязку развития общества по четырем сферам к конкретному историческому деятелю и его роли в развитии гражданского общества и государства на определенном этапе.

В этом случае студентам предлагается на основе имеющейся информации воссоздатьпортрет исторического деятеля по следующим параметрам:

‒ Общие сведения о политическом деятеле.

‒ Деятельность в политической сфере.

‒ Деятельность в экономической сфере.

‒ Деятельность в духовной сфере.

‒ Деятельность в социальной сфере.

‒ Роль в истории России.

Одновременная работа с Лентой времени, сферами гражданского общества. осуществление привязки развития общества к конкретному историческому деятелю, определение его роли в развитии гражданского общества и государства на определенном этапе на основе всестороннего анализа в различных измерениях дают высокий эффект усвоения (не запоминания!) материала.

Таким образом, использование преподавателем профессиональной образовательной организации некоторых приемов систематизации исторических знаний студентов колледжа в цикле общеобразовательной подготовки позволяет развить у обучающихся историческое мышление и использовать исторические знания и представления для понимания событий прошлого и настоящего времени.

Литература:

- Вагин А. А. Методика обучения истории в школе М.: Просвещение, 1972. — 354 с.

- Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Теория и методика преподавания истории/ Учебник для ВУЗов. — М.: Владос, 2003. — 384 с.

- Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1971. — 239 с.

- Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках: Учебное пособие. — Арена Москва, 1994. — С. 224.

- Короткова, М.В., Студеникин, М. Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях / М.В Короткова, М. Т. Студеникин. — М.: ВЛАДОС, 1999.

- Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе М.: Владос, 2000. — 240 с.

- Тихомирова В. С. Воспитание патриотизма на уроках истории [Электронный ресурс] / Режим доступа:https://nsportal.ru