Плоскостопие (pes planus) является заболеванием, приводящим к изменению анатомии стопы и ухудшающим качество жизни человека. Заболевание вызывается ослаблением сухожильно-костно-связочного комплекса вследствие различных причин, что приводит к изменению продольного и/или поперечного сводов стопы. Диагностика требует тщательного клинического осмотра и обследования, а хирургическое лечение должно учитывать степень деформации и возможность её коррекции. Плоскостопие может привести к дополнительным проблемам с походкой, суставами и позвоночником, что обуславливает необходимость в хирургическом лечении для предотвращения более серьезных осложнений.

Ключевые слова: плоскостопие, хирургическое лечение, медиальная остеотомия, артроэрез, артродез, имплант.

Flat feet (pes planus) is a disease that leads to a change in the anatomy of the foot and worsens the quality of human life. The disease is caused by a weakening of the tendon-bone-ligament complex due to various reasons, which leads to a change in the longitudinal and / or transverse arches of the foot. Diagnosis requires a thorough clinical examination, and surgical treatment should take into consideration the degree of deformation and the possibility of its correction. Flat feet can lead to additional problems with gait, joints and spine, which necessitates surgical treatment to prevent more serious complications.

Keywords: flat feet, surgical treatment, medial osteotomy, arthroeresis, arthrodesis, implant.

Введение

Плоскостопие (pes planus) — это прогрессирующая и инвалидизирующая патология, которую первоначально лечат консервативными методами, а при их неэффективности применяют различные хирургические вмешательства. Приобретенное плоскостопие у взрослых представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся коллапсом медиального и/или продольного сводов стопы и развитием вальгусной деформации заднего отдела стопы. Вызывается механическим разобщением костей предплюсны вследствие недостаточности/удлинения сухожильно-костно-связочного комплекса, поддерживающего медиальный продольный свод стопы. Этот комплекс состоит как из статических, так и из динамических стабилизаторов. Ключевым динамическим стабилизатором является сухожилие задней большеберцовой мышцы. К статическим стабилизаторам относятся дельтовидная связка, рессорная связка, подошвенная фасция, подошвенная и таранно-пяточная межкостные связки, а также капсулы таранно-ладьевидного и ладьевидно-клиновидного суставов. Приобретенное плоскостопие у взрослых включает широкий спектр патологий переднего и заднего отдела стопы и остается сложной клинической проблемой. Клинический анамнез, осмотр и точное физикальное обследование имеют первостепенное значение для постановки диагноза. Показания к операции должны учитывать компоненты деформации и ее вправимость на трех уровнях: таранно-ладьевидном, большеберцовом и средних суставах стопы.

Классификация плоскостопия

1) По типу деформации стопы можно выделить следующие виды: продольное, поперечное и комбинированное.

2) По этиологии:

— Врожденное плоскостопие. Около 3 % случаев плоскостопия признается врожденным.

— Травматическое плоскостопие может быть следствием переломов лодыжки, пяточной кости или проксимальных костей стопы.

— Паралитическое плоскостопие возникает из-за пареза/паралича мышц стопы и голеней (например, в результате полиомиелита).

— Рахитическое плоскостопие обусловлено недостаточной крепостью костей стопы под воздействием веса собственного тела.

— Статическое плоскостопие (встречается наиболее часто — 82,1 %) вызвано ослаблением мышц, связочного аппарата, костей голени и стопы. Причинами развития статического плоскостопия могут быть различные факторы: увеличение массы тела, долгая работа стоя, снижение мышечной силы в связи с процессом старения, недостаточность физических нагрузок у лиц с сидячим образом жизни и другие. Среди внутренних факторов, способствующих деформации стоп, можно выделить наследственную предрасположенность, а среди внешних причин — перегрузку стоп, связанную с профессиональной деятельностью.

3) По функциональному состоянию сухожильно-костно-связочного комплекса:

— 1 -я стадия характеризуется тендосиновитом сухожилия задней большеберцовой мышцы с тендинопатией легкой степени тяжести или без нее, при этом сухожилие остается нормальной длины. Клинические признаки включают болезненную припухлость медиальной части стопы без деформации положения при нагрузке. Пациент может поднимать пятку на одной или на обеих ногах. На рентгеновских снимках изменений нет. МРТ или УЗИ могут подтвердить теносиновит и тендиноз легкой степени без разрыва сухожилия.

— 2 -я стадия характеризуется удлинением, дегенерацией и дисфункцией сухожилия задней большеберцовой мыщцы, что клинически проявляется болезненной, гибкой плосковальгусной деформацией стопы. Пациент может быть не в состоянии выполнить подъем пятки на одной ноге или испытывать усталость при повторении. Стадия 2 подразделяется на подстадии в зависимости от степени латерального периталярного подвывиха/отведения стопы на обзорных рентгенограммах с нагрузкой.

- Стадия 2а характеризуется минимальным отведением переднего отдела стопы и раскрытием головки таранной кости <50 %.

- Стадия 2b предполагает раскрытие головки таранной кости более чем на 50 % и предполагает значительное отведение переднего отдела стопы.

- Стадия 2c включает наличие варусной деформации переднего отдела стопы с сопутствующей деформацией стадии 2а или 2b.

— 3 -я стадия характеризуется полным отсутствием функции заднего большеберцового сухожилия, которое может быть полностью разорвано с последующей фиксированной плоско-вальгусной деформацией. Пациент не может выполнить подъем пятки на одной или двух ногах. Часто возникает латеральная боль из-за таранно-пяточного или субмалоберцового ущемления. Часто присутствует дегенеративный артроз в заднем или среднем отделе стопы.

— 4 -я стадия характеризуется симптомами 3-й стадии плюс вальгусная деформация голеностопного сустава из-за истощения и разрыва дельтовидной связки, что при хроническом течении приводит к остеоартриту голеностопного сустава.

Типы операций при плоскостопии

Методы коррекции плоскостопия в задней части стопы

- Медиальная остеотомия пяточной кости. Эта процедура, предложенная Майерсоном [3], корректирует вальгусную деформацию задней части стопы путем медиального перемещения бугристости пяточной кости, что приводит к выравниванию ахиллова сухожилия. Остеотомию пяточной кости выполняют снизу, латерально вверх и медиально, перпендикулярно продольной оси тела пяточной кости. Дистальный сегмент смещают медиально на 1/3–1/2 ширины тела пяточной кости и фиксировали двумя параллельными канюлированными винтами. В настоящее время остеотомию пяточной кости можно безопасно и малоинвазивно выполнять через небольшие доступы и использовать при различных патологиях заднего отдела стопы, так как смещение пяточного бугра возможно во всех направлениях. Недостаток заключается в увеличении латерального вращения стопы, что требует компенсации за счет натяжения сухожилия задней большеберцовой мышцы или его восстановления, если оно разорвано, путем пересадки сухожилия.

- Артроэрез или имплантация в тарзальный синус. Основная цель подтаранного артроэреза — облегчение боли и восстановление функции. Подтаранный синус — природное анатомическое образование, сформированное выемками на таранной и пяточной костях стопы. Обычно размер подтаранного синуса меняется в зависимости от положения стопы, но благодаря многочисленным связкам и тонусу сухожилия задней большеберцовой мышцы он всегда приоткрыт. При деформациях стопы синус уменьшается и может даже полностью закрыться, влияя на подвижность стопы и ее анатомию.

Данная операция предполагает введение винта, который действует как препятствие и предотвращает гипермобилизацию подтаранного сустава (рис.1). Имплант, размещенный в синусе, мешает его закрытию и восстанавливает ось голеностопного сустава. Такая стабилизация подтаранного сустава позволяет ремоделировать поверхность сустава и уплотнить капсулы и сухожилия (такие как длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца стопы и длинная/короткая малоберцовая мышца). Современная классификация подтаранных имплантатов, используемых при артроэрезе, основана на четырех важнейших аспектах устройства: форме, анатомической ориентации внутри тарзального синуса, месте крепления устройства в пазухе и механизме стабилизации таранной кости.

Рис. 1. Верхнее изображение — стопа до операции. Нижнее — послеоперационный снимок с визуализируемым имплантом.

- Удлиняющая остеотомия пяточной кости по методу Эванса. Удлинение переднего апофиза пяточной кости треугольным костным клином корректирует отведение и одномоментно поднимает медиальную дугу из-за наклонного положения головки таранной кости [4,5]. Остеотомия приводит к тому, что ладьевидная кость прижимается к головке таранной кости, уменьшая таранно-пяточное расхождение и частично уменьшается вальгусная деформация задней поверхности стопы за счет вращения таранной кости. Недостаток заключается в повышенном давлении на пяточно-кубовидную мышцу, которое необходимо устранить путем удлинения сухожилия малоберцовой мышцы при хорошем вправлении таранно-ладьевидного сустава.

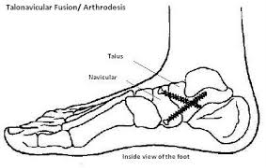

- Артродез (сращение) задней поверхности стопы. Наиболее распространенной процедурой является подтаранное и межпредплюсневое сращение, исправляющее подтаранную вальгусную деформацию, деформацию медиальной дуги и супинацию сустава Шопара [6] (рис. 2,3). Операция должна включать ротацию таранной кости и смещение таранной кости вперед, уменьшая расстояние между задними краями пяточной и большеберцовой костями. Однако это может быть очень сложным или даже неполным. Изолированное таранно-ладьевидное или подтаранное сращение может быть показано в случае начинающегося локализованного остеоартрита.

Рис. 2. Таранно-ладьевидный артродез

Рис. 3. Подтаранный артродез

Методы лечения вальгусной деформации голеностопного сустава

- Восстановление медиальной связки. При травматическом повреждении медиальной коллатеральной связки требуется повторное натяжение с помощью укороченного шва. Вальгусную деформацию следует систематически корректировать с помощью остеотомии пяточной кости.

Операции на средней части стопы

После лечения задней части стопы следует систематически подходить к лечению средней части стопы.

- Супинация: Остеотомия с опусканием первого пальца стопы. Первый палец может быть опущен на нескольких уровнях. Подошвенное опускание первой клиновидной кости приводит к укорочению, в то время как увеличение первой клиновидной кости кзади, рекомендованное Коттоном (остеотомия по Коттону) [7], или увеличение основания первой плюсневой кости приводит к удлинению, что стабилизирует гипермобильность сустава. Недостатком является риск образования предплюсневого бугорка, что может затруднять ношение обуви.

- Гипермобильность первого пальца стопы. Дорсальное увеличение первой клиновидной кости в некоторых случаях стабилизирует первый палец стопы, создавая эффект “дорсального блока”. Однако клиновидно-плюсневое сращение, описанное Лапидусом, и его варианты являются методом выбора [8] (рис. 4). Эти методы сложны, так как плюсневые кости должны быть хорошо расположены, чтобы избежать боли при перемещении или повышенном давлении под головкой первой плюсневой кости. Высока частота случаев неудачного артродеза из-за недостаточной фиксации или перекрута средней части стопы, вызванного короткой первой плюсневой костью или её аномальным вращением. Для поддержания длины первой плюсневой кости может потребоваться костный трансплантат с фиксацией против вращения с помощью осевого компрессионного винта, прикрепленного к дорсальной пластине.

Рис. 4. Клиновидно-плюсневый артродез

- Хирургическое лечение дисбаланса сухожилий в соответствии с выбранной методикой. Лечение дисбаланса сухожилий пяточной и малоберцовых мышц зависит от степени плоскостопия и используемой техники. При остеотомии по методу Эванса, и в некоторых других случаях артроза, сухожилие длинной малоберцовой мышцы и, реже, сухожилие короткой малоберцовой мышцы удлиняется гемитендотомией с обеих сторон сухожилия на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. При остеотомии по Эвансу, тройном артродезе и некоторых случаях артроэреза, пяточное сухожилие удлиняется (чрескожно, по методике Страйера [9] или путем удаления белых волокон икроножной мышцы). Восстановление сухожилия задней большеберцовой кости, связанное с восстановлением комплекса пружинной связки, показано при всех операциях на задней поверхности стопы, за исключением остеотомии по методу Эванса. Могут быть использованы различные методики: пластика трещины, тендосиновэктомия, чрескостное натяжение заднего большеберцового сухожилия по методу Киднера [10] или, в случае разрыва, различные виды пересадки сухожилия: полупереднее большеберцовое по Cobb [11], длинный сгибатель пальцев [12] или длинный сгибатель большого пальца [13]. Восстановление сухожилия задней большеберцовой кости должно быть систематически связано с перестройкой стопы при прогрессирующем вальгусном плоскостопии; изолированное восстановление возможно только при разрывах без деформации.

Заключение

Синдром вальгусного плоскостопия включает в себя целый ряд различных деформаций и нозологий, которые приводят к нарушению походки, а в будущем и к проблемам с коленными, тазобедренными суставами, а также с позвоночником. Перед началом лечения необходимо определить степень поражения трех суставов: большеберцового, таранно-ключичного и медиотарзального. Подтаранный сустав подвергается ротационным воздействиям из-за недостаточности подтаранного сустава и суставов Шопара. Хирургическое вмешательство должно проводиться на всех уровнях и может быть длительным и сложным, с соответствующим по длительности восстановительным периодом. Предпочтительно, чтобы операция по устранению симптоматического плоскостопия была проведена на ранней стадии, пока затронут только один сустав и, прежде всего, не затронут большеберцово-таранный сустав. Оперативное лечение обычно состоит из открытой медиальной остеотомии пяточной кости и усиления слабой задней большеберцовой мышцы с использованием аутотрансплантата из сухожилия длинного сгибателя пальцев.

Литература:

1. Хасан М. Б. М. Реконструктивное хирургическое лечение поперечного плоскостопия: дис. — –СПб, 2008.

2. Гацкан О. В. Лечение плоскостопия: обзор российской литературы //Международный научно-исследовательский журнал. — 2021. — №. 1–3 (103). — С. 15–23.

3. Myerson M. S., Corrigan J. Treatment of posterior tibial tendon dysfunction with flexor digitorum longus tendon transfer and calcaneal osteotomy //Orthopedics. — 1996. — Т. 19. — №. 5. — С. 383–388.

4. Evans D. Calcaneo-valgus deformity //The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume. — 1975. — Т. 57. — №. 3. — С. 270–278.

5. Mosca V. S. Calcaneal lengthening for valgus deformity of the hindfoot. Results in children who had severe, symptomatic flatfoot and skewfoot //JBJS. — 1995. — Т. 77. — №. 4. — С. 500–512.

6. Staquet V. et al. Résultats à long terme du traitement du pied plat valgus de l’adulte par arthrodèse médiotarsienne //Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'appareil moteur. — 2007. — Т. 93. — №. 5. — С. 469–477.

7. Yarmel D., Mote G., Treaster A. The Cotton osteotomy: a technical guide //The Journal of foot and ankle surgery. — 2009. — Т. 48. — №. 4. — С. 506–512.

8. McCormick J. J., Johnson J. E. Medial column procedures in the correction of adult acquired flatfoot deformity //Foot and ankle clinics. — 2012. — Т. 17. — №. 2. — С. 283–298.

9. Chen L., Greisberg J. Achilles lengthening procedures //Foot and Ankle Clinics. — 2009. — Т. 14. — №. 4. — С. 627–637.

10. CLARK G. C. A Modified Kidner Procedure for Symptomatic Flat Feet //Clinical Orthopaedics and Related Research (1976–2007). — 1988. — Т. 228. — С. 258–260.

11. Knupp M., Hintermann B. The Cobb procedure for treatment of acquired flatfoot deformity associated with stage II insufficiency of the posterior tibial tendon //Foot & ankle international. — 2007. — Т. 28. — №. 4. — С. 416–421.

12. Feldman N. J., Oloff L. M., Schulhofer S. D. In situ tibialis posterior to flexor digitorum longus tendon transfer for tibialis posterior tendon dysfunction: a simplified surgical approach with outcome of 11 patients //The Journal of foot and ankle surgery. — 2001. — Т. 40. — №. 1. — С. 2–7.

13. Sammarco G. J., Hockenbury R. T. Treatment of stage II posterior tibial tendon dysfunction with flexor hallucis longus transfer and medial displacement calcaneal osteotomy //Foot & ankle international. — 2001. — Т. 22. — №. 4. — С. 305–312.