Цель: Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи с использованием мнемотехники.

Задачи:

учить детей выразительно читать стихотворение;

расширять представление воспитанников о характерных признаках весны;

совершенствовать умение связно и последовательно составлять предложение с опорой на схему;

формировать умение воспринимать и передавать фантазийный образ весны средствами художественной выразительности.

способствовать развитию эстетического и эмоционального чувства при восприятии художественного слова, музыкального восприятия, воображения, внимания, памяти, речи с движением, мелкую моторику;

развивать речь как средство общения;

активизировать словарный запас по теме «Весна»;

развивать умение активно и творчески применять нетрадиционные способы рисования;

развивать гибкость, двигательную активность пальцев рук, приёмы умственных действий, речь, быстроту реакции, познавательный интерес.

воспитывать художественный и эстетический вкус, уверенность, самостоятельность в художественном поиске при воплощении замысла через доброжелательное отношение к сверстникам, готовность к общению.

Здоровье сберегающие технологии: пальчиковая гимнастика,дыхательное упражнение, изменение статического положения, физминутка, релаксация, пескотерапия.

Развивающая среда: дидактическое «солнышко»; аудио запись звуков природы и пиктограммы к ним (дождь, капель, гром, пение птиц, жужжание насекомых); игра «метафоры»; картинки перелётных птиц; сенсорный центр с песком

Предварительная работа: Беседы «О весне», «О перелётных птицах». Чтение художественной литературы по теме, дидактические игры «Найди пару», «Скажи наоборот». Составление предложений о весне с использованием мнемодорожек. Использование игровых приемов для самоанализа детей.

Ход:

Я держу в ладошках солнце,

Я дарю его друзьям.

Улыбнитесь — это ж просто,

Лучик солнца — это вам!

Я хочу, чтобы каждого из вас коснулся тёплый, весенний лучик солнца и познакомился с вами. ( Каждому наклеить на грудь солнечный лучик с именем ребёнка.)

Сегодня мы с вами совершим путешествие по следам солнечного лучика, выучим стихотворение о весне, поиграем с картинками и весёлыми человечками.

Вот первая поляна, на которую он указал. Здесь слышны волшебные звуки давайте их послушаем.

Звуки весны. (Дети слушают звуки, капели, журчанье ручья, жужжание пчёл, пение птиц, раскаты грома, дождь).

А теперь расскажите мне об услышанном с помощью карточек подсказок. ( С помощью пиктограмм дети рассказывают об услышанном.)

А вот и следующая весенняя полянка, которую озарил своим теплом лучик. Выберите для себя весенний цветочек и присаживайтесь.

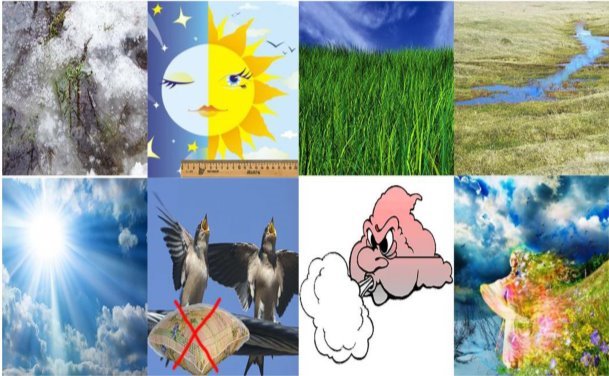

Дети садятся на цветы, воспитатель читает стихотворение о весне, предлагает детям выучить стихотворение и читает ещё раз, демонстрируя схему к стихотворению. Затем педагог читает стихотворение, а дети шёпотом проговариваю запомнившиеся фразы.

Дети по очереди рассказывают стихотворение, опираясь на схему.

Если снег повсюду тает,

День становится длинней,

Если все зазеленело

И в полях звенит ручей,

Если солнце ярче светит,

Если птицам не до сна,

Если стал теплее ветер,

Значит, к нам пришла весна.

Е. Карганова

Физминутка:

А теперь я вам предлагаю немного поиграть.

Солнышко спряталось за тучки и пошёл небольшой дождь.

|

Капля раз, капля два. Капля медленно сперва, |

хлопают в ладоши |

|

А потом, потом, потом. Всё бегом, бегом, бегом. |

медленный бег по кругу |

|

Побежали ручейки, Их попробуй догони |

движение рук перед собой, имитируя ручеёк |

|

На реке растаял лёд. В гости к нам весна идёт! |

шаги на месте |

Пескотерапия.

Ребята солнечный лучик приглашает поиграть с песком, с помощью схем вы найдёте, что в нём спрятано.

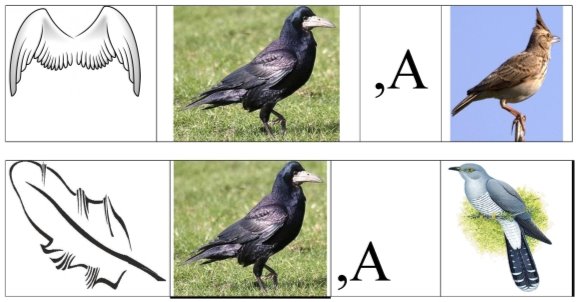

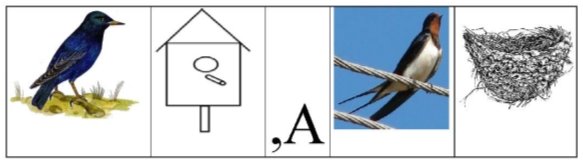

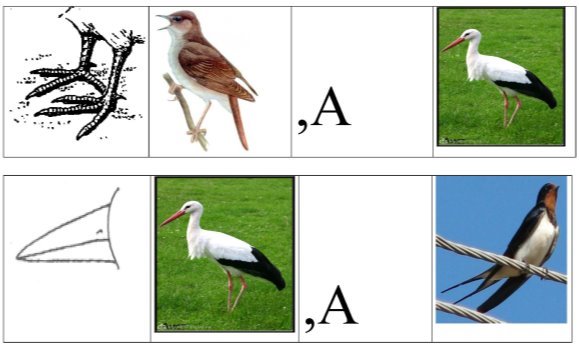

Дети стоят вокруг сенсорного центра с песком. Педагог предлагает схемы ориентировка на плоскости. Дети поочерёдно находят, что спрятано в песке. С найденными картинками птиц дети составляют предложения с союзом «а».

Давайте по следам солнечного лучика перейдем к следующей игре и расскажем, с чем можно сравнить природу весной.

Педагог демонстрирует схему метафор.

Тёплый весенний ветер перемешал картинки, я предлагаю вам найти пару, а затем проверить себя.

Педагог предлагает детям найти пару из разрезанных картинок.

Лучик пригрел и среди снегов появилась проталинка. Сейчас мы с вами поиграем на проталинке с весёлыми человечками.

Дети садятся вокруг «проталинки» (солёное крашеное тесто) одевают на два пальца человечка и выполняют движения пальцев в соответствии с текстом.

Пальчиковая гимнастика

Наши пальчики играют,

По проталинкам шагают.

Раз шажок, два шажок.

Вот за пальцами следок.

Сильно пальцем нажимаем,

Глубже ямку оставляем.

Вправо, влево пошагали

И тропинку протоптали.

Поиграв в игру «Скажи наоборот», узнаем, какие бывают проталинки и тропинки.

Проводится игра с мячом. (Мокрый-сухой, глубокий-мелкий, большой-маленький, тёплый-холодный, твёрдый-мягкий, грязный-чистый, длинный-короткий, широкий-узкий.)

Чтобы проталинки высохли, я предлагаю добавить весеннего тепла и нарисовать солнышко с помощью соломинки.

Педагог объясняет технику выполнения рисунка.

Своими рисунками вы добавили весеннего тепла, света и уюта в вашу группу. На память о нашем сегодняшним путешествии я хочу вам подарить солнышко, с которым можно играть и пускать солнечных зайчиков.