В основе функционирования любого вуза заложена его педагогическая система, указывающая на необходимость учета всех аспектов для подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности. От того, на сколько продуманна и эффективна будет эта система, будет зависеть востребованность подготовленного вузом специалиста. На сегодняшний день строго установленной модели педагогической системы нет — каждый вуз ввиду разности взглядов на данную проблематику, такую систему формирует самостоятельно, а значит и указывать на строгую стандартизацию современного образования в настоящее время не приходится. В статье представлены варианты универсальной педагогической системы, соответствующей требованиям современности и рассмотрены направления их развития. Кроме того, предложена к рассмотрению и педагогическая система, предполагающая наличие прогнозирующих функций.

Ключевые слова: педагогическая система, педагогический процесс, образовательная организация, компонент, образовательная среда, социальный заказ.

В современных социально-экономических условиях развития общества концепция модернизации российского образования фиксирует необходимость принципиального обновления содержания и структуры современного профессионального образования. Современная система образования, в том числе и профессионально-педагогического, призвана обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста, обладающего высокой познавательной активностью, умеющего применять и наращивать имеющийся образовательный потенциал, готового к постоянному профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию.

Профессиональная подготовка таких кадров — одна из задач, решаемых вузом, и для ее решения, необходимо создать такую педагогическую систему подготовки студентов, которая будет не только учитывать требования современности, но и с определенной степенью достоверности прогнозировать их изменения и развитие.

Для этого, необходимо пересмотреть уже имеющиеся подходы к организации образовательного процесса в современном вузе и внести определенные изменения или же дополнения, которые, должны заключаться не только во внедрении новых форм и методов работы с обучающимися в вузах. Изменения такого рода могут быть успешными в том случае, если они позволят комплексно охватить все его элементы — они будут системными.

Как показывает практика, отдельные — не системные изменения, как правило, либо обречены на провал, либо адаптируются к существующей системе настолько, что полностью утрачивают изначальный смысл и, как следствие, не приводят к изменению образовательных результатов. Другими словами пути трансформации педагогических систем должны обеспечивать их переход в качественно иное состояние, соответствующее современным реалиям и условиям образования.

В статье представлены два варианта педагогической системы, которые могут в значительной степени соответствовать современным требованиям общества и его социального заказа. В основу вариантов педагогических систем положены результаты рассмотрения процесса развития представлений о педагогических системах с конца прошлого столетия и до сегодняшних дней.

Идеи системного подхода нашли свое отражение во многих педагогических концепциях на разных этапах развития педагогической науки. Представления разных исследователей о педагогической системе, ее природе и устройстве существенно различаются. Дело в том, что в разное время обществу необходимы были по-разному ориентированные специалисты. Типы педагогического процесса, которые были наиболее востребованы в то или иное время, так же оказывали влияние на систематику процессов в вузе.

На сегодняшний день наиболее полно отвечает современным требованиям субъектно-ориентированный тип педагогического процесса [1, с. 59–60], для которого основополагающим компонентом педагогической системы является образовательная среда. Продукт такого типа процесса — специалист-личность, индивидуальность, выстроившая себя в творческом социальном взаимодействии с другими и способная обоснованно ставить перед собой цели, планировать свои действия по их достижению, соорганизовываться с другими, отыскивать нужную информацию и ресурсы [2]. Главное в таком педагогическом процессе — развертывающаяся в пространстве и во времени деятельность студента как субъекта, что требует перейти от непосредственного руководства действиями подопечного к организации обстоятельств, внешнего окружения, способствующего развертыванию полноценной деятельности обучающегося [3]. Другими словами — задача преподавателя — полноценно погрузить студента в образовательную среду вуза.

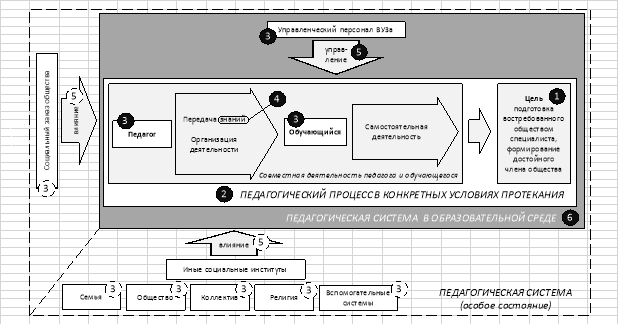

Рассмотрев труды о структуре педагогической системы таких выдающихся ученых и исследователей, как Н. В. Кузьмина, Л. А. Беляева, А. Г. Ковалев, В. П. Беспалько, В. А. Сластенин, Л. П. Крившенко, Г. Н. Александров и др., и, безусловно, приняв их во внимание, вполне возможно сформировать некую универсальную структуру педагогической системы, соответствующую современным требованиям общества. Такая педагогическая система, кроме того, может соответствовать и любому типу педагогического процесса (см. рис. 1).

Рис. 1. Универсальная модель педагогической системы образовательной организации

В представленной педагогической системе в качестве компонентов представлены:

- Цель педагогической системы — подготовка востребованного обществом специалиста, формирование достойного члена общества (данный компонент предусматривается всеми исследователями педагогических систем — именно он является отражением социального заказа общества).

- Педагогический процесс — совместная взаимная деятельность педагога и обучающегося, направленная на достижение целей педагогической системы (компонент педагогической системы, соответствующий представлениям большинства рассмотренных исследователей).

- Субъекты педагогической системы — участники педагогической системы, как исполнители ее целей, т. е. лица, влияющие на результат педагогического процесса (педагоги, управленческий персонал). В контексте рассмотрения в качестве приоритетного субъектно-ориентированного типа педагогического процесса, обучающегося, как нам видится, следует рассматривать также субъектом педагогической системы, поскольку его деятельность должна быть в таком случае в основе своей самостоятельной (данный компонент также фигурирует во всех концепциях педагогических систем). Здесь же следует выделить еще одну принципиальную особенность предлагаемой универсальной педагогической системы — возможность частичного включения в ее состав элементов иных социальных институтов.

- Содержание обучения — в данном случае под содержанием мы понимаем совокупность знаний, умений и навыков, получение, студентом которых обеспечивается обществом (государством) (является основополагающим для систем догматического и формально-репродуктивного типов).

- Управление — специально организованная деятельность, направленная на обеспечение эффективного функционирования и развития педагогической системы (этот компонент в структуру педагогической системы включают большинство исследователей второго (определяющего) периода формирования представлений о педагогических системах). Конечно же, это деятельность управленческого и административного персонала вузов, кафедр, факультетов и прочих структурных подразделений, однако рассматривая педагогическую систему в особых состояниях, считаем возможным утверждать, что под управлением педагогической системой следует понимать и влияние социального заказа общества (или же общества через социальный заказ), а также влияние некоторых социальных институтов государства.

- Образовательная среда — обязательный и необходимый компонент педагогической системы, претендующей на эффективную, современную подготовку выпускника вуза. Под образовательной средой современные ученые понимают естественное и искусственно созданное социокультурное окружение человека, которое включает содержание и средства образования, обеспечивающие продуктивную деятельность студентов [4, с. 883–884]. Другими словами, это совокупность особых условий реализации педагогического процесса (является основополагающим для продуктивного и субъектно-ориентированного типов педагогического процесса, причем для систем, ориентированных на продуктивный тип это более узкое понятие — условия реализации деятельности педагога и обучающегося).

Управление такой системой возможно организовать через влияние (в смысле увеличения или же уменьшения функциональности, значимости) того или иного компонента.

Предлагаемая структура педагогической системы включает в себя в основном все основополагающие компоненты разных типов педагогического процесса, следовательно, можно считать, что, применяя эту модель педагогической системы, возможно, реализовать любой из рассмотренных типов педагогического процесса — т. е. предлагаемая модель педагогической системы универсальна и в целом состоятельна.

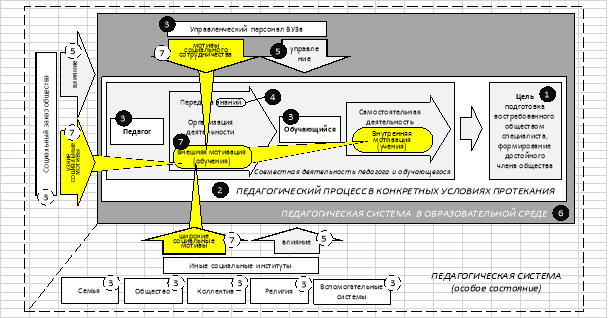

В настоящее время от молодого специалиста требуется не только умение использовать имеющиеся знания, владеть необходимыми профессиональными действиями, но и способность постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям трудовой деятельности. Решение таких актуальных задач невозможно без достаточно устойчивой мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов. Поэтому следует указать на возможность включения в структуру педагогической системы еще одного компонента (седьмого) — мотивация. Его основная роль — усиление эффективности функционирования некоторых компонентов.

Говоря о мотивации в контексте функционирования педагогической системы, следует выделить, как нам кажется, несколько групп мотивов, побуждающих обучающегося на эффективную деятельность (см. рис. 2).

Рис. 2. Универсальная модель педагогической системы образовательной организации с мотивационной компонентой

Группа широких социальных мотивов (долг, ответственность, понимание социальной значимости учения, признание окружающих). Такие мотивы формируют стремление обучающегося через учение утвердиться в коллективе, обществе, утвердить свой социальный статус. «Источником» (формирователем) таких мотивов в студенте, как нам кажется, являются те социальные институты, в которых он состоит (семья, коллектив, общество и т. д.).

Группа узких социальных мотивов (занятие определенной должности в будущем, получение признания в обществе, получение достойного вознаграждения за свой труд). Данная группа практически ничем не отличается от предыдущей, за исключением «источника» таких мотивов — социальный заказ, общество (в смысле «государство»).

Группа мотивов социального сотрудничества (ориентация на различные способы взаимодействия с окружающими, в том числе и с педагогом, коллективом, утверждение своей роли и позиции в учебном заведении, учебной группе). Формирует такие мотивы для обучающегося управленческий и административный персонал учебного заведения, факультета, кафедры и т. д. [5].

Говоря о мотивации с позиции педагога, ее следует считать внешней мотивацией (мотивацией обучения), раскрывая же мотивацию с точки зрения обучающегося, следует говорить о мотивации внутренней или же мотивации учения.

Приведенные выше группы мотивов являются инструментами реализации внешней мотивации педагога в его организации деятельности обучающегося. Присутствие таких инструментов вообще и дальнейшая стимуляция их отдельных элементов позволит протекать педагогическому процессу, а значит, и функционировать педагогической системе, в целом более качественно и более эффективно.

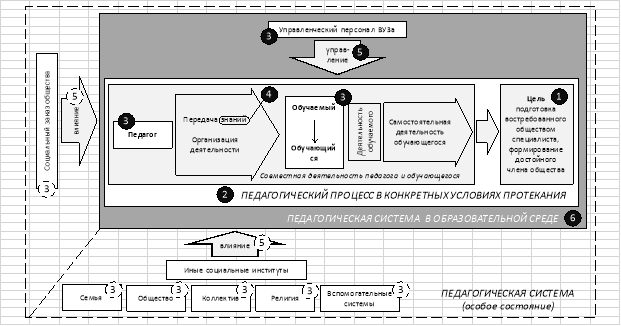

В современном инновационно-технологическом мире ярко наблюдается всевозрастающее существенное влияние на молодежь стремительного развития внешних по отношению к образовательному учреждению источников информации (особенно телевидения и интернета, условий коммуникаций и доступа к архивам, библиотекам, фондам и пр.); быстрого развития компьютерных технологий и электронных машин, видеотехники и других устройств. Данное влияние все более настойчиво проникает в сферу семейного использования и применения, а самое главное, и в личную жизнь каждого подростка. К сожалению, указанные процессы не равномерны и не однородны. Совершенно очевидно, что влияние прогресса на человека в сельской местности проходит значительно медленнее, а люди с меньшей финансовой достаточностью имеют более скромные знания и умения в области применения гаджетов, отсюда возможно резкое возрастание индивидуальных различий студентов уже в первые месяцы обучения в вузе. Понимая этот факт, вывод становится однозначным — при формировании педагогической системы подготовки студентов современного вуза, необходимо учитывать уровень их исходной готовности к учебной работе — самостоятельной деятельности.

Такой учет возможен, путем временного выделения в составе компонента «обучающийся» подкомпоненты «обучаемый» (см. рис. 3).

Рис. 3. Универсальная модель педагогической системы образовательной организации с учетом исходной готовности обучающегося

В данном контексте под «обучаемым» мы понимаем студента, в значительной степени ориентированного на помощь педагога и не имеющего навыков в сборе и анализе необходимой информации.

Второй вариант предлагаемой в статье модели универсальной педагогической системы предполагает задействование в качестве отдельного ее элемента модуль (в смысле комплекс компонентов, со сходным пониманием и функционалом, допускающий исключение одного или нескольких одновременно компонентов без потери смысла его существования) компонентов, а не самостоятельный однозначный ее элемент — компонент.

Дело в том, что все ранее предложенные учеными и исследователями модели педагогических систем, в достаточной мере совершенны и уже адаптированы к требованиям своего времени. Однако с постоянно и динамично развивающимся обществом, прогрессивными условиями его деятельности, ориентированности на инновации, вполне очевидно, что будут вынужденно меняться и педагогические системы подготовки студентов вуза к профессиональной деятельности, следовательно, постоянно и достаточно динамично будет меняться и структура педагогической системы.

Для максимального соответствия и оперативного отражения в структуре педагогической системы той или иной «новой» компоненты или же «нового» условия функционирования системы, «новое» следует включать в соответствующий по функционалу и задаче модуль универсальной педагогической системы. «Новое» в модуле в последующем и считать отдельным компонентом. При этом за основу («костяк») необходимо принимать педагогический процесс — это единственный компонент, обязательный для абсолютно любой модели педагогической системы.

Управление такой системой, как и системой в первом предлагаемом варианте, возможно, организовать через внутреннее или же внешнее влияние (в смысле увеличение или же уменьшение функциональности, значимости) на тот или иной модуль или его отдельно взятый компонент.

В качестве модулей представленной структуры универсальной педагогической системы следует считать:

- Педагогический процесс — основа любой педагогической системы, комплекс организованных, строго регламентированных совместных деятельностей (и условий их протекания) педагога и обучающегося, направленных на достижение целей функционирования педагогической системы.

- Модуль «Обучение» — основополагающий компонент модуля — педагог, как субъект педагогической системы и лицо, влияющее на результат педагогического процесса. Здесь же следует учесть наличие и других компонентов: содержание знаний, передаваемых обучающемуся, организация деятельности обучающегося, условия взаимодействия с ним и другие компоненты, возможные к появлению в перспективе.

- Модуль «Учение» — основополагающий компонент модуля — обучающийся. Его, так же, следует считать субъектом педагогической системы, поскольку наиболее соответствующим требованием современности, как указывалось ранее, является тип педагогического процесса субъектно-ориентированный, предполагающий в основе своей самостоятельную работу обучающегося в поиске и добывании знаний.

- Модуль целей — предусматривает наличие конкретных, сформированных целей функционирования педагогической системы, ее фактических результатов, задач в соответствии с целями и т. д. Например, целью функционирования педагогической системы может быть –востребованный обществом специалист, достойный член общества; в качестве задач, в таком случае, следует иметь ввиду — подготовку специалиста и формирование облика достойного члена общества; результатом — трудоустроенный и самореализованный специалист, полноценный член общества, цели функционирования педагогической системы могут изменяться и дополняться.

- Модуль внутреннего управления — учитывает специально организованную регулятивную деятельность (со своими целями, задачами, условиями ее протекания) управленческого и административного персонала, направленную на регулирование функционала модулей педагогического процесса и обеспечивающую эффективное функционирование и развитие педагогической системы. Конечно же, это деятельность управленческого и административного персонала вузов, кафедр, факультетов и прочих структурных подразделений образовательной организации.

- Модуль внешнего управления — предусматривает воздействие на педагогическую систему или отдельные ее модули (компоненты модулей) социального заказа общества (или же общества через социальный заказ), а так же влияние на педагогический процесс некоторых социальных институтов государства. При определенных условиях некоторые виды внешнего воздействия или модуль в целом можно включать в состав педагогической системы.

- Модуль «Образовательная среда» — обязательный и необходимый элемент современной педагогической системы, претендующей на эффективную подготовку выпускника вуза. Под образовательной средой следует понимать естественное и искусственно созданное социокультурное окружение человека, которое включает содержание и средства образования, обеспечивающие продуктивную деятельность студентов [4, с. 884–885]. Другими словами — это совокупность особых условий реализации педагогического процесса, не учесть которые (проигнорировать) просто недопустимо.

Структура второго варианта предлагаемой универсальной педагогической системы («модульная структура») имеет особое качество, не имеющееся у нее до сих пор — она имеет возможность включать в свой состав помимо всех основополагающих компонентов, «нацеленных» на разные типы педагогического процесса, еще и иные компоненты, возможные к появлению в последующем в соответствии с возрастающими потребностями современного общества. Это позволило сформировать некую универсальную педагогическую систему, учитывающую все систематически появляющиеся в соответствии с требованиями времени компоненты, а в последующем, возможно, позволит и спрогнозировать появление новых компонентов или же указать на необходимость таковых.

Конечно же, предложенные в статье варианты универсальной педагогической системы носят одиночный, самостоятельный характер своего функционирования. Однако стоит указать и на необходимость придания таким сложным и неоднозначным системам возможности интеграции с педагогическими системами других взаимодействующих вузов и вузов более значимых статусов.

Литература:

- Юдин В. В. Субъектно-ориентированный тип педагогического процесса — ключевое направление реализации ФГОС // Образовательная панорама. Ярославская область: пространство образовательных возможностей. 2015. № 1 (3). С. 58–62.

- Юдин В. В. Технологическое проектирование педагогического процесса: Монография / В. В. Юдин. — Москва: Университетская книга, 2008. — 302 с. (с 80).

- Юдин В. В. Рекомендации по организации педагогического процесса субъектно ориентированного типа / Методические рекомендации. Авторский колл. под научн. ред. Юдина В. В. — Ярославль: ИРО ЯО. 2015 г. — 100 с.

- Шапран Ю. П. Образовательная среда вуза: типология, функции, структура / Шапран Ю. П., Шапран О. И. — Молодой ученый. — 2015. № 7 (87). — С. 881–885.

- Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов — 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. — М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. 365 с.