Становление системы подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе началось с решения Коллегии Комитета по делам семьи и демографической политике при Совете Министров РСФСР по делам науки и высшей школы от 13 мая 1991 г. № 18-1/6 «Об организации подготовки кадров специалистов по социальной работе в вузах РСФСР» и приказом Государственного Комитета СССР по кадровому образованию от 7 июля 1991 г № 376 «Об открытии специальности «Социальная работа».

В настоящее время «Социальная работа» является легитимной, узаконенной профессией, признанной государством и обществом, о чем свидетельствует Указ Президента Российской Федерации от 27.10.2000 г. о введении «Дня социального работника», который ежегодно отмечается 8 июня.

Профессиональная компетентность социального работника – это понятие, представляющее в синтаксическом плане сложное словосочетание. Проблема в том, что в науке отмечается разброс мнений относительно понятия профессиональная компетентность в социальной работе. Анализ проблемы профессиональной компетентности в социальной работе необходимо начать с характеристики ряда понятий.

Компетентность (от лат. competentia) - 1) круг полномочий какого – либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом.

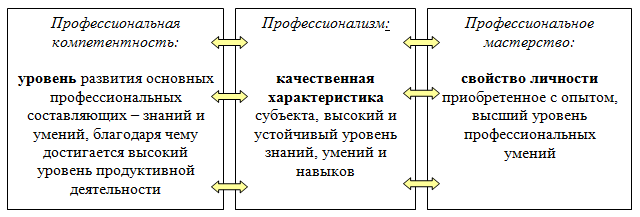

Профессиональная компетентность – это уровень развития основных профессиональных составляющих – знаний и умений, благодаря чему достигается высокий уровень продуктивной деятельности [2, с. 214-215].

Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения по направлению «Социальная работа» отмечает, что социальная работа – «это не только система мер по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации но и деятельность характеризуемая на международном и всероссийском общегосударственном уровне в качестве средства, системы мер по осуществлению социальных изменений и обеспечению социального благополучия человека и общества в целом, отдельных людей, личности, сообществ».

В стандарте отмечено, что результаты обучения – это усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. Под компетенциями понимается способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.

Еще в 1915 году ученым А. Флекснером был предложен список атрибутов профессиональной компетентности социального работника: вовлеченность в интеллектуальную деятельность, предполагающую индивидуальную ответственность; привлечение науки и обучения в практических целях; применение знания технологий; самоорганизация; альтруистическая мотивация; наличие профессионального самосознания [3, с. 89].

Сегодня выпускник по специальности и/или направлению «Социальная работа» согласно Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения по направлению «Социальная работа» должен обладать рядом компетенций, среди них:

а) общекультурные компетенции (культура мышления; способность к обобщению, анализу, восприятию информации, логике и аргументации собственной речи; умение сотрудничать, находить решения в нестандартных ситуациях и быть готовым нести за них ответственность; знать нормативные правовые документы своей деятельности; стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; владеть одним из иностранных языков и другие);

б) профессиональные компетенции (способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития общества; готовность к предупреждению и профилактике личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления профессиональной деятельности; способность исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп; способность определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия; способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их деятельности и другие).

Многообразие профессиональных компетенций социального работника во многом обусловлена областью профессиональной деятельности включающей: государственную службу занятости; государственную службу медико-социальной экспертизы; миграционную службу; МЧС; пенитенциарную систему; предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также промышленные и сельскохозяйственные); ритуальную службу; силовые структуры; систему здравоохранения; систему культуры; систему образования; систему пенсионного обеспечения; систему социального обслуживания; систему социального страхования; систему социальной защиты; систему государственного управления; систему управления в сфере «третьего сектора» и социально-ориентированного бизнеса.

На наш взгляд понятия профессиональная компетентность, профессионализм, профессиональной мастерство в социальной работе тесно взаимосвязаны, это некие три блока - один является следствием другого.

Рис. 1. Взаимосвязь понятий профессиональная компетентность, профессионализм, профессиональной мастерство в социальной работе

Процесс профессионального развития социального работника представляется как постепенное приобретение профессионально значимых характеристик, овладение профессиональными знаниями и умениями, ролевыми функциями. Неслучайно в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации (1995 г.) в ст. 25 подчеркивается: «Эффективность деятельности социальных служб обеспечивают специалисты, имеющие профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим личным качествам к оказанию социальных услуг».

Профессионализм работников социальных служб проявляется в конкретной деятельности. Это мастерство, несомненно, не одинаково по своему уровню у разных специалистов.

Работники социальных служб, имеющие высокий уровень профессионализма, хорошо осознают важность теоретической подготовки, знания теории и методики социальной работы, социального обслуживания и постоянно пополняют знания. Стремятся посещать все организуемые для них курсы, семинары, конференции, консультации, обмен опытом, другие формы обучения. Постоянно занимаются самообразованием: читают методические журналы и литературу, пользуются материалами методических кабинетов. Испытывают потребность встречаться с другими специалистами, обсуждать успехи и неудачи в деятельности, наблюдать за тем, как коллеги осуществляют оказание социальных услуг, как они общаются с клиентами и партнерами, анализируют свои наблюдения. Понимают важность работы над собой, стремятся к постоянному самосовершенствованию. У таких специалистов развита потребность все делать на совесть, они стремятся продумывать содержание будущей профессиональной деятельности, собственные шаги, их последствия для решения социальных проблем клиентов. Желание добиться лучших результатов имеет здоровую основу, не связано с честолюбивыми мотивами, жаждой личного «первенства».

Работники социальных служб, имеющие средний уровень профессионализма, не видят особого смысла в овладении теорией и методикой социальной работы, так как уверены, что и без этого можно добиться успеха. На обучающие мероприятия приходят, в основном «под давлением» руководителей. С энтузиазмом воспринимают лишь материалы, имеющие узкоприкладную направленность. Самообразованием практически не занимаются, читают лишь то, что настойчиво требуют прямые руководители. Наблюдения за практикой коллег с целью заимствования интересных технологий и приемов не ведут. Корректировкой личностных качеств для более успешного выполнения своих обязанностей занимаются изредка, под давлением обстоятельств. Стремление к высоким результатам в работе выражено неярко. Серьезные усилия они прикладывают только в ситуациях, когда успех сопряжен с удовлетворением личных амбиций либо с ожиданием поощрения, желания «быть замеченными».

Работники социальных служб, имеющие низкий уровень профессионализма, слабая теоретическая и практическая подготовка. Отдают предпочтения прикладным умениям, теоретические знания не относят к числу важных. Обучения в рамках повышения квалификации избегают, активны только на некоторых практических занятиях. Самообразованием по вопросам теории и методики социальной работы не занимаются. Наблюдение за работой опытных коллег не ведут. Совершенствованием качеств личности, необходимых для успешной работы с клиентами, не занимаются. Профессиональные умения, обеспечивающие успех деятельности, развиты плохо. В процессе оказания отдельных социальных услуг могут достигать определенного эффекта, но не всегда способны фиксировать, то есть закреплять его. Внутренне удовлетворение от собственной деятельности испытывают редко, рады лишь публичной похвале [1, 90-92].

На наш взгляд можно выделить ряд показателей уровней профессиональной компетентности в практике социальной работы

|

Показатели профессиональной компетентности в практике социальной работы |

Высокий уровень |

Средний уровень |

Низкий уровень |

|

Отношение к профессии |

Положительное |

Скорее положительное, чем отрицательное |

Больше негативное, безразличное |

|

Предпосылки выбора профессии |

Призвание и потребность помогать людям |

Осознанный выбор |

Случайный неосознанный выбор |

|

Желание вновь выбрать эту профессию |

Присутствует |

Возможно |

Отсутствует |

|

Представление о профессии в начальный период работы |

Профессия связана с требующих сострадания людьми, требует много знаний и умений |

Профессия связана с нуждающимися и маргинальными слоями населения |

Профессия рутинная, малооплачиваемая, не престижная |

|

Желание работать по другой специальности |

Отсутствует, профессия рассматривается как призвание |

Допускается выбор смежной профессии |

Выбор другой профессии необходим |

|

Отношение к повышению квалификации |

Положительное |

Скорее положительное, чем отрицательное, |

Безразличное, чаще отрицательное |

|

Мотивы повышения квалификации |

Возможность получить новые знания, умения, навыки, более эффективно помогать нуждающимся |

Материальная стимуляция; Повышение по карьерной лестнице; |

Отсутствуют, допускается материальное стимулирование |

|

Качество профессиональных знаний |

Междисциплинар ные Системные Научные Практические |

Научные Практические |

Практические |

|

Самообразование |

Понимают важность работы над собой, стремятся к самосовершенствованию, самообразованию читают научную и методическую литературу. |

Практически не занимаются, читают лишь то, что настойчиво требуют прямые руководители. Корректировкой личностных качеств занимаются под давлением |

Самообразованием не занимаются. Совершенствованием качеств личности, необходимых для успешной работы с клиентами, не занимаются. |

К показатели профессионализма в социальной работе следует также отнести: знание теории, технологии, методологии и практики социальной работы; систематическое повышение квалификации, самообразование, научно-исследовательская деятельность; потребность ставить на первое место состояние и нужды клиента, а не личные проблемы; положительное отношение к профессии, профессиональное призвание; продуктивность профессиональной деятельности, реальные практические примеры положительного решения трудных жизненных ситуаций клиента; коммуникабельность, умение устанавливать контакты с коллегами и клиентами; наличие положительных духовно-нравственных качеств необходимых в профессии социальная работа.

Проблема профессиональной компетентности далеко не простая как в социальном, так и научном, прикладном аспектах. В настоящий момент нет общепринятого определения понятия «профессиональная компетентность в социальной работе». Напротив отмечается большой разброс мнений и подходов. Нередко понятие профессиональная компетентность соотносится с понятиями профессионализм и профессиональное мастерство. Тем не менее, личностные, психологические, профессиональные особенности социальных работников выступают одним из важнейших факторов успешности социальной работы, а через нее успешности проводимой социальной политики. Профессиональная компетентность социальных работников выступает важным фактором успешного разрешения возникших социальных противоречий и их превенции, гармонизации социальных отношений.

Литература:

- Панов А. М. Об уровнях профессионального мастерства работников социальных служб / А. М. Панов // Профессиональное мастерство работников социальных служб : Материалы II Национальной конференции ассоциации работников социальных служб / сост. и отв. ред. А. М. Панов, Л. В. Топчий, Э. А. Манукян. – М. : Социальная работа, 1998. – С. 83 - 99.

- Социальная работа : Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / Отв. ред. проф. А. А. Козлов. – М., 2005.

- Ярская – Смирнова, Е. Р. Профессионализация социальной работы в России / Е. Р. Ярская - Смирнова // Социс. – 2001. - № 5. – С. 71–89.