Изменения в системе образования Российской Федерации: утопия или поднятие целины? Английский ученый Ф. Кумбс представил свои замечания по поводу проблем в образовании в книге «Кризис образования в современном мире», где автор называет инновации не иначе как изменение, приспособление, разрыв. Кризис заключается в том, что важной стала способность реагировать и эффективно использовать стремительно внедряемые инновации. При всем этом традиционная система образования, стоящая на принципах просвещения, трансляции знаний, сохранения и воспроизведения знаний, становится неэффективной в условиях возрастающей информационной динамики, глобализации и модернизации общества.

Цель настоящей работы заключается в расширении опыта организации и планирования учебного процесса в высшем учебном заведении и оптимизации менеджмента обучения и контроля в эпоху информационных технологий. Безусловно, преподаватели, работающие в системе Российского образования, могут проследить скрупулезные и отчаянные попытки законодателей привести систему образования в России в должный порядок. В последнее время мы все наблюдаем технологизацию учебного процесса и его высокую мобильность. Поддержание оптимальной скорости выполнения требований Минобразования РФ требует огромной затраты времени и усилий преподавателя, который он/она могли бы затратить для преподавательской деятельности, поэтому качество и мониторинг учебного процесса не дали прагматических изменений в образовании. Более того, многие согласятся с тем, что последние нововведения (БРС, УМКД, и т.д.) делают процесс подготовки и представления учебного материала громоздким и непонятным. Так называемая в преподавательской сфере «бумажная работа» заслонила и заняла большую часть работы преподавателя. Многие подходы естественно заимствуются из западного опыта высшего профессионального образования, однако, быстрый переход на столь автоматизированный и быстрый темп работы советской системы образования не представляется возможным, так как установление такой системы образования требует, сначала, подготовки преподавательского состава (например, работать в системе Moodle), а потом логично говорить об инновациях в образовательной сфере.

Безусловно, говорить о проблеме высшего образования в России необходимо, но на сегодняшний день стране нужны конкретные действия. Личный опыт как преподавателя высшей школы позволяет мне заключить, что некоторые прагматические меры уже предпринимаются. В нашей статье мы хотели бы: – предложить конкретные решения по получению ощутимых результатов, которые должны носить системный характер. К таким действиям относятся:

- оптимизировать использование внутренних ресурсов вуза;

- внедрить инновации в образовательный процесс;

- выявлять и финансировать приоритетные направления;

- сформировать оптимальную финансовую архитектуру учебного заведения;

- разработать принцип повышения конкурентоспособности вуза;

- сотрудничать с различными предприятиями и фирмами (преимущественные субъекты инновационной деятельности в рыночной экономике – малые фирмы, средние предприятия и крупные корпорации).

Среди приведенных факторов, способность обеспечивать результативную разработку и внедрение нововведений – стратегический фактор поддержания конкурентоспособности вуза. Это является результатом разработки и совершенствования механизмов управления процессом создания и становления организационного знания. В связи с этим становится популярным такое направление, как управление знаниями и работниками. Соответственно, появляются новые требования к образовательным программам – вузовским, так и последипломным и корпоративным. Предлагаемая матрица формирования конкурентных преимуществ показывает, какую реструктуризацию необходимо проводить в вузе для того, чтобы усовершенствовать его работу в условиях рыночной экономики. В данный момент времени преждевременной задачей ставится максимум корректно организовать учебно-методическую и научную работу студентов с целью помочь преподавателю высшей школы больше времени уделять повышению собственной квалификации и профессионального и личностного роста. Говоря другими словами – сделать академический процесс мобильным и автономным для всех участников образовательно-воспитательного процесса.

Секрет этой волшебной системы менеджмента разработан нами и представлен как начальный инкубаторный вариант идеальной системы организации, проведения и мониторинга учебного процесса. Существует разная форма представления этой системы планирования. Её структура зависит от преподаваемой дисциплины и нагрузки по часам. Например, идеальный способ представления программы по практическим занятиям английского языка приведен ниже:

|

12. 05. 2013 |

16.05. 2013 |

18. 05. 2013 |

20. 05. 2013 |

22. 05. 2013 |

24. 05. 2013 Attestation |

|

Home-task:

|

Home-task: |

Home-task: |

Home-task: |

Home-task: |

Home-task: |

|

Monologue Best friend |

Monologue Favorite season |

Monologue The movie I like |

Monologue The global problems

|

Monologue World and your impact |

Monologue I am a good person |

|

Read and translate the text p. 122 Learn words 129 |

Read and translate the text p. 213 Learn words 35 |

Read and translate the text p. 162 Learn words 23 |

Learn the text by heart p. 219 Learn words 37 |

Read and translate the text p. 272 Learn words 28 |

Project: I am a healthy person: Self-presentation |

|

Dialogue Why do I want to be a professional |

Dialogue How to cure the fever |

Dialogue My friend has an insomnia … |

Dialogue I have to call my insurance company … |

Dialogue What to bring to the patient in hospital ? |

Dialogue How many times do you visit a doctor ? |

|

Lesson Plan

|

Lesson Plan |

Lesson Plan |

Lesson Plan |

Lesson Plan |

Lesson Plan |

|

Present Simple |

Present Continuous |

Present Perfect |

Past Perfect and Past. P. |

Future Perfect. |

Final test in Tenses |

|

Translation of 7 sentences from Russian into English |

Translation of 7 sentences from Russian |

Translation of 7 sentences from Russian into English |

Translation of 7 sentences from Russian into English |

Translation of 7 sentences from Russian into English |

Translation of 7 sentences from Russian into English |

|

Tests |

Tests: |

Tests:

|

Tests:

|

Test |

|

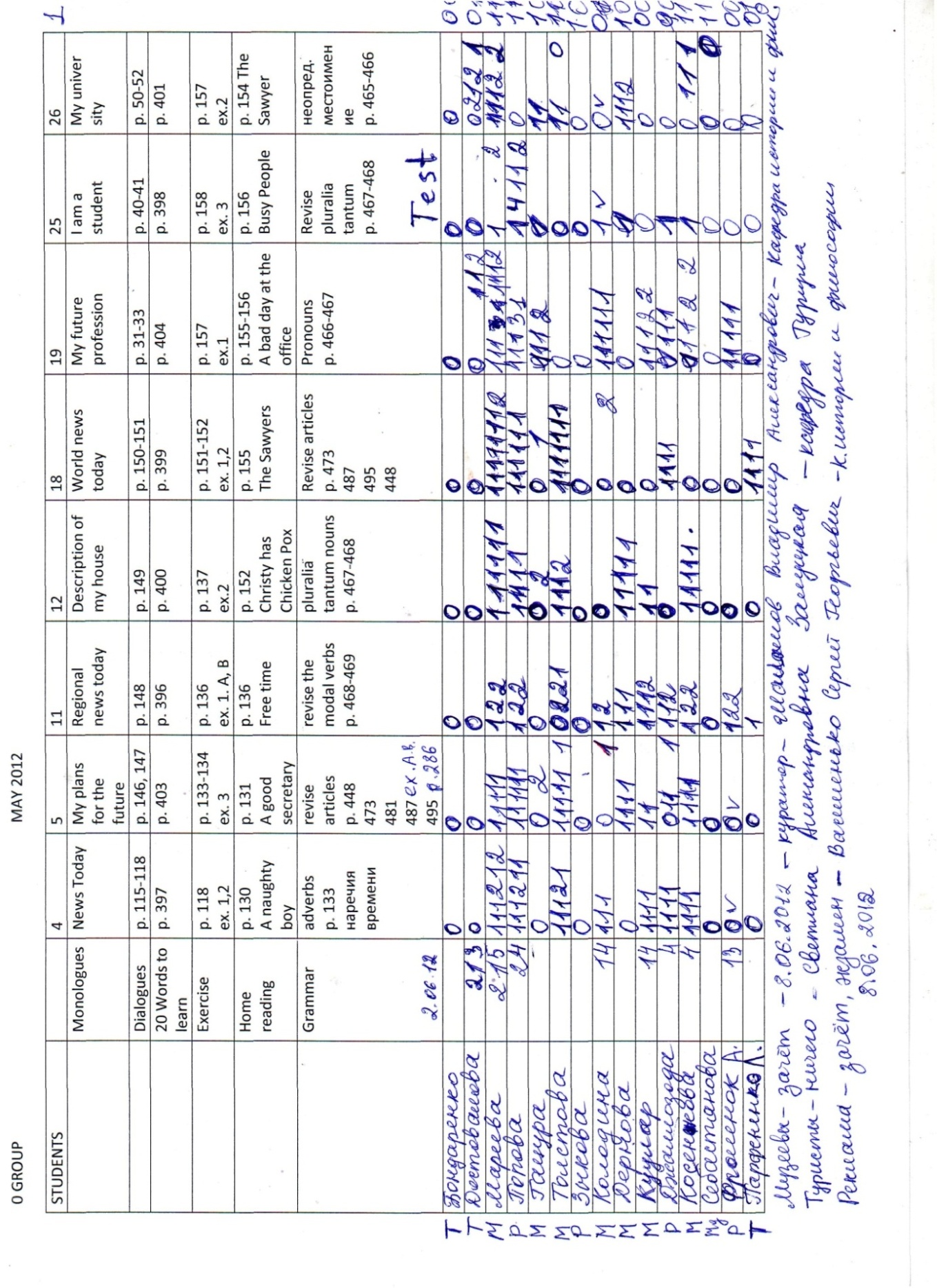

Далее приведена отсканированная программа, она заполнена баллами студентов. Данная система может эффективно применяться в мониторинге успеваемости студентов.

Если у вас возникает сомнение относительно эффективности данной инновации в «стенах» российских университетов, то вы окажетесь правы, так как современный студент не владеет навыками самостоятельности и самоорганизованности. Это проблема имеет своё обоснование, которое следовало бы разложить в виде последовательных ступенек иерархии:

- введение новых стандартов приёма абитуриентов (только по результатам ЕГЭ). Опираясь на свой личный опыт и опыт коллег, могу с уверенностью заявить, что уровень подготовки абитуриентов в средней школе неудовлетворителен. Это заявление основывается на том факте, что университет вынужден организовывать дополнительные профилирующие курсы или занятия для подготовки студента к обучению в вузе;

- снижение качества образования в вузе. Слабым аспектом следует считать слабое внедрение новых технологий в эпоху информационных и телекоммуникационных новшеств. Базовыми формами занятий остаются лекции, колоссальная аудиторная нагрузка, как на студента, так и на преподавателя, отсутствие элективных курсов, ориентация на запоминание и усвоение огромного количества готовых материалов и их решений. Например, два студента обратились в деканат с жалобой, что преподаватель английского языка задала изучить герундий самостоятельно. Более всего студентов шокировал факт, что они были свободны в поиске ресурсов. Это говорит о том, что студент в России, в отличие от Европы, не обучен самостоятельному поиску, анализу и синтезу информации. Было бы лишним говорить о поиске собственных решений;

- глобальной проблемой следует считать недостаточное развитие механизмов использования глобальной сети Интернет. Так, например, в университете с численностью 1,000 студентов будет катастрофически низкая успеваемость, когда вуз предоставляет 30 компьютеров в свободном доступе: в библиотеках, читальных залах и специально-отведенных помещениях. Сравним с самым обычным колледжем в Америке: один компьютер рассчитан на 10 студентов, таким образом, в колледже с количеством 3,000 студентов предоставляется от 250 до 300 компьютеров с дополнительными офисными возможностями (отсканировать, распечатать, ксерокопировать, отправить факс по стране). Без этого невозможно представить научно-исследовательскую деятельность студента;

- обсудить вопрос финансирования системы высшего образования в России будет логичным этапом после проблемы доступа к компьютерным технологиям в вузе. В Российской Федерации на образование выделяется 3% ВВП, а в Австралии 6-8%. Но дело не в сумме, так как если эти проценты перевести в реальные деньги, то получится, что российское образование ежегодно получает около 300 млрд. рублей. Проблема коренится в устаревших и неэффективных методах эссесмента и лидерства, в специалистах, не умеющих эффективно расходовать денежные средства.