В статье представлен опыт работы учителя — логопеда коррекционного образовательного учреждения, с использованием модели наставничества «педагог — педагог». В статье описаны целевые установки, формы взаимодействия наставника и начинающего специалиста, этапы работы над созданием методического материала для коррекции лексико-грамматической стороны речи школьников, имеющих нарушения зрения.

Ключевые слова: наставник, наставляемый, взаимодействие, школьники с ОВЗ, речевое развитие.

В настоящее время перед российской школой стоит вопрос о нехватке компетентных, творчески работающих педагогов, умеющих оперативно включиться в процесс образования детей с ОВЗ. Молодые специалисты испытывают постоянное эмоциональное напряжение, требующее мобилизации всех внутренних ресурсов, им жизненно необходим опытный наставник. Наставник — человек, который поддержит и поможет преодолеть сложный рубеж адаптации, развить коммуникативные качества, поможет реализоваться и осознать себя человеком, сделавшим правильный профессиональный выбор. В нашем образовательном учреждении создано школьное наставничество. Учителями успешно реализуется такая модель наставничества, как «педагог — педагог», используется «творческий тандем». Он возник с целью закрепления молодого специалиста в должности логопеда, повышения профессионального творческого потенциала наставника и наставляемого через реализацию актуальных педагогических задач работы с обучающимися с ОВЗ различных нозологий.

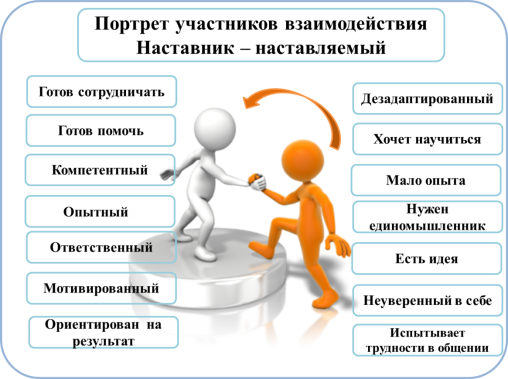

Наш союз в практике наставничества имеет свою уникальность, которая заключается в выстраивании взаимоотношений двух специалистов и оказания взаимопомощи в процессе коррекционной работы со школьниками с ОВЗ. Наставник умеет работать с обучающимися разных нозологий, а наставляемый педагог, начинающий логопед, обладает опытом воспитательной работы с глухими и слабослышащими детьми. Молодому специалисту предстоит овладеть всеми тонкостями коррекционной работы со школьниками с различными нарушениями развития, уметь взаимодействовать и обучать их речевому общению, а для этого необходимо многому научиться, приобрести недостающие качества, умения, навыки. Каким должен быть наставник? Какими качествами стремится обладать наставляемый педагог? (Рис.1)

Рис. 1. Модель портрета участников взаимодействия «Наставник — наставляемый»

Прежде всего, хочется отметить коммуникативные навыки, социальные и навыки, направленные на понимание себя — это способность установить контакт и организовать диалог; умение активно слушать, задавать и отвечать на актуальные вопросы; быть способным к выражению своих мыслей, уметь самопрезентовать себя, иметь развитый эмоциональный интеллект, то есть иметь способность к сопереживанию и пониманию; уметь управлять конфликтами, быть готовым к оказанию помощи и поддержке. Педагог должен уметь понимать себя, то есть иметь навык самоопределения, самообразования, самоорганизации. Владеть навыками управления и исследовательской деятельности: уметь организовывать, объединять, воодушевлять школьников и коллег, быть способным проанализировать ситуации и предлагать решения выхода из проблем, быть инициативным и требовательным к себе и другим, иметь творческую направленность — быть креативным [7, с.335].

Для продуктивного общения обязательным условием является наличие эмпатии и рефлексии, а отношения выстраиваются на взаимной расположенности и доверительности. В нашем союзе наставник никогда не приказывает и не угрожает, в его речи отсутствуют фразы: «Вы должны…», «Вам нужно…», «…если не будут исполнены мои требования, то…». Он не поучает: «Слушайте меня…», «Следуйте моему примеру…», не выносит суждений: «Смените место работы…», «Вам нельзя работать …». Работа в нашем тандеме всегда строится поэтапно (рис.2).

Рис. 2. Модель «Этапы работы наставника и наставляемого специалиста в педагогическом взаимодействии»

Совместная деятельность педагога-наставника и начинающего специалиста реализуется посредством различных форм работы: мы используем «мозговой штурм», включающий в себя разработку, подготовку и проведение школьных мероприятий, таких как речевые праздники, конкурсы чтецов, где взаимопомощь и общая заинтересованность в результате помогает провести увлекательные мероприятия. Повышение педагогического мастерства происходит через взаимное посещение открытых занятий, мастер-классов, индивидуальное консультирование, трансляция опыта наставника с целью передачи его молодому специалисту. Мы широко используем ИКТ. В нашем взаимодействии имеет место виртуальное наставничество: мы зачастую используем в общении мессенджеры, социальные сети и электронную почту, обучаемся в формате онлайн на вебинарах, семинарах, участвуем в конференциях, где обмениваемся опытом и осмысливаем свои профессиональные проблемы.

При проведении мониторинга речевого развития обучающихся с ОВЗ был использован сборник диагностического инструментария, который в тесном содружестве был разработан специалистами нашей школы. Наставником и наставляемым педагогом были проведены консультации для учителей, в рамках родительского всеобуча проводилась просветительская работа среди родителей и опекунов обучающихся, проводились консультации такие как: «Читайте книгу вместе с ребенком», «Рекомендации по профилактике дисграфии», «Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой», «Дыхательная гимнастика», «Занятия для развития мелкой моторики», «Формирование лексико-грамматической стороны речи слабовидящего ребёнка» и другие. В творческом тандеме разрабатывались дидактические пособия для школьников с умственной отсталостью и ЗПР: дидактические игры и пособия на липучках по различным лексическим темам, сказкам. Сообща велась разработка методических материалов, одним из которых являются рекомендации «О формировании лексико-грамматической стороны речи школьников с нарушением зрения», изложенные в статье и опубликованные в журнале «Молодой ученый. Образование и воспитание» № 2 (43) 2023г.

Работа по написанию статьи велась поэтапно и проводилась с целью повышения компетенции специалистов, работающих со слабовидящими детьми и повышения компетентности наставнической пары. На первом этапе начинающий логопед осмысливал поставленную перед ним задачу, определяя зоны своей компетентности. Как специалисты мы знаем, что вся работа с детьми, у которых есть нарушения зрения, строится на базе, состоящей из профилактики нарушений зрения, его охраны и развития зрительного восприятия, это и стало в основу нашей работы.

На втором этапе разрабатывался индивидуальный план развития молодого специалиста по данной теме, определялись формы, методы работы, изучались исследования тифлопедагогов и психологов: Л. И. Плаксиной, М. И. Земцовой, специалистов Н. А. Медовой, Е. Н. Подколзиной, Л. В. Ковригиной, Т. П. Комаровой; велся поиск педагогических сообществ, транслирующих опыт работы с детьми данной нозологии. Были установлены трудности речевого развития обучающихся, причины их вызывающие, определена взаимосвязь своеобразия речевого развития с нарушениями деятельности зрительного анализатора. Восприятие окружающего мира слабовидящих школьников недостаточно осмыслено, происходит оно фрагментарно, схематично, замедлено, а для их речи характерно явление вербализма, когда дети не понимают смысл слова, и оно не соответствует зрительному образу предмета, их речь содержит количественное преобладание словарного запаса по отношению к предметным образам. Из-за скудности предметных образов детям сложно удерживать в речевой памяти развёрнутые высказывания, они испытывают трудности при освоении предложно-падежных конструкций, при освоении умений писать и читать. У слабовидящих детей нарушается формирование пространственных и временных представлений. [1, с.46]. Далее педагогами изучались требования к наглядному материалу и значение ориентировки для формирования лексико-грамматического строя речи слабовидящих детей. При грамотном подборе наглядности детям обычно раскрываются качества предмета, его свойства, а также общие и отличительные признаки. При ознакомлении с лексическим материалом педагог предъявляет натуральные предметы. После того, как будут тщательно исследованы свойства предметов, обучающиеся перейдут к работе с муляжами, моделями, игрушками, будут работать с изобразительным наглядным материалом. Существуют определенные требования, и Е. Н. Подколзина подробно описывает их в своих работах [7].

Из работ исследователей мы знаем, насколько важна роль зрения и движения для восприятия пространства. В движении мышцы упражняются и координируют систему знаков, а с работой сетчатки глаза, в совокупности определяется пространственное видение. Представления пространства всегда складываются через практическую деятельность. И насколько точно будет воспринят детьми этот мир, будут зависеть и их представления о нем. К осознанному представлению пространства приводит познание ориентировки. Дети с нарушением зрения видят пространство в искаженном виде, в силу этого, они не понимают значение предлогов, не употребляют их по значению, а если употребляют, то это приводит к грамматическим ошибкам. В творческом тандеме наставника и наставляемого педагога на базе собственного опыта и изученного материала были составлены рекомендации по работе над формированием лексико-грамматической стороны речи слабовидящих обучающихся начальных классов, адресованные педагогам и родителям.

На заключительном этапе работы была проведена рефлексия и обозначен путь развития специалиста — логопеда в области работы с детьми с нарушением зрения. Установлено, что одной из проблем взаимодействия педагогов и обучающихся данной нозологии зачастую выступают коммуникативные трудности, сложность общения определяет необходимость расширения практического опыта. Специалисты в области тифлопедагогики рекомендуют для развития мимических и пантомимических средств у слабовидящих детей, позволяющих проявлять позитивное настроение и развивать стремления к спокойному общению, обогащать средства мимики и побуждать детей выражать свое эмоциональное состояние. Хорошей альтернативой традиционным логопедическим занятиям в контексте данного вопроса является использование театрализации, которая позволит педагогу расширить опыт логопедической работы, а школьнику дать практику проявления чувств и восполнит обедненное состояние мимических средств, что и было взято «на вооружение».

Анализируя проделанную работу наставничества, в тандеме «педагог-педагог» нами было принято решение регулярно заниматься исследовательской и аналитической деятельностью, повышать свой профессиональный уровень посредством обучения на курсах повышения квалификации, посещения мастер-классов и лекции специалистов — психологов, логопедов, дефектологов. Возникла необходимость углубленно изучать и применять опыт: Е. Ф. Архиповой, Е. М. Косиновой, Н. В. Нищевой и других специалистов. Повышать мотивацию школьников с ОВЗ через использование информационно-коммуникационных технологий, изучать и внедрять новые формы, методы, приемы обучения детей и формы работы с родителями, использовать современные технологии здоровьесбережения, которые способствуют, как профессиональному росту, становлению педагога-логопеда, так и речевым успехам школьников с ОВЗ.

В заключение хочется отметить, что партнерское наставничество нашего тандема дало возможность молодому специалисту поддерживать мотивацию, получать помощь, почувствовать себя на одном уровне с наставником. Наставляемый педагог внес вклад в общее дело и разделил ответственность — это позволило ему быстрее войти в коррекционную работу с детьми с ОВЗ. Молодой учитель успешнее стал приобретать теоретические и практические знания, а слаженная полноценная работа наставничества доказала, что творческий союз педагогов, даст положительный результат, как в формировании педагогических навыков молодого специалиста, так и в повышении уровня педагогического мастерства наставника, что в совокупности плодотворно отразится на процессе коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.

Литература:

- Замфир, М. Ю. Якшина. Т. Е. О формировании лексико-грамматической стороны речи слабовидящих школьников начальных классов // Образование и воспитание.—2023.—№ 2(43).—С.46–49.—URL: https://moluch.ru/th/4/archive/246/8112/

- Золотарева Н. Н. Наставничество как фактор становления молодого педагога / Н. Н. Золотарева // Образование в современной школе. — 2012 — № 8 — С. 9– 11

- Игнатьева С. А., Блинков Ю. А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. цетр ВЛАДОС, 2004. — 304 с. — (Коррекционная педагогика)

- Ковригина Л. В. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с речевыми нарушениями [Текст] / Л. В. Ковригина; М-во образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т. 1998

- Комарова, Т. П. К63 Логопедические игры и упражнения для детей с нарушениями зрения /Т. П. Комарова. — М.: АСТ: Астреeu, 2008. — 175 — (Библиотека логопеда).

- Мёдова Н. А. Логопедическая работа с детьми, имеющими глубокие зрительные нарушения Методическое пособие. ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики г.Томск 2015г.

- Москвичёва, Г. Т. Какими навыками должен обладать наставник / Г. Т. Москвичёва. —Молодой ученый. — 2022. — № 43 (438). — С. 334–336.

- Подколзина Е. Н.- Особенности использования наглядности в обучении детей с нарушениями зрения Источник — журнал Дефектология № 6, 2005, стр. 33–40. Институт коррекционной педагогики РАО, Москва.

- https://www.defectologiya.pro/

- http://www.io.nios.ru/articles2/122/12/preodolenie-narusheniy-svyazannyh-s-upotrebleniem-predlozhno-padezhnyh-konstrukciy