В статье рассматриваются понятия, связанные с наукой виктимологией, представляются статистические данные преступлений, совершенных против несовершеннолетних, раскрываются причины и условия совершения таких преступлений, проводится классификация виктимных черт несовершеннолетних.

Ключевые слова: ювенальная виктимология, несовершеннолетние, статистика, виктимность, преступления, потерпевший, жертва, криминология, латентность, виктимизация.

Виктимология (в переводе «учение о жертве») представляет собой раздел криминологии, который изучает жертву, причем имеется в виду не жертва в широком смысле этого слова (например, от несчастного случая и др.), а потерпевший от преступного посягательства. Это означает, что в первую очередь акцентируется криминальная составляющая данного термина [1, с. 4].

Конституция Российской Федерации устанавливает, что детство находится под защитой государства [5]. Декларация прав ребенка провозглашает, что ребенок ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе [6].

Несмотря на это, согласно данным ЮНИСЕФ во всем мире от насильственной смерти каждые семь минут погибает несовершеннолетний, а три четверти детей до 4 лет подвергаются психологической агрессии и телесным наказаниям со стороны лиц, осуществляющих уход за ними [2].

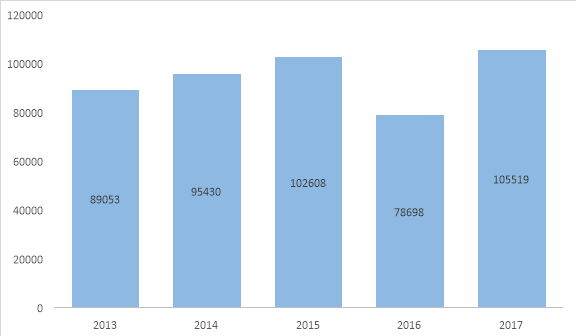

Согласно статистике, представленной ниже, в России количество несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений постоянно колеблется. В условиях уменьшения общего количества жертв преступлений, увеличилось число несовершеннолетних потерпевших (+ около 18 %) [3, с. 16].

Рис. 1. Количество несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений

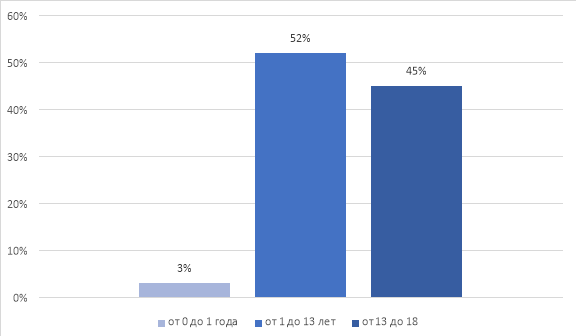

При этом основную долю жертв от преступного посягательства составляют дети от 1 до 13 лет.

Рис. 2. Количество несовершеннолетних жертв по возрасту

Доля мальчиков, ставших потерпевшими от преступлений немного выше, чем доля девочек. Так, например, в общей структуре несовершеннолетних жертв преступлений в 2014 году мальчики составили 54,5 %, а девочки — 45,5 %; в 2015 году мальчики — 51,6 %, а девочки — 48,4 %. Несмотря на это просматривается тенденция к выравниванию статистических данных относительно половой принадлежности несовершеннолетних уже в ближайшем будущем [4]. Кроме того, преступления, совершаемые против несовершеннолетних, несут латентный характер. По оценкам российских экспертов, 97 % случаев насилия над детьми не фиксируются и не попадают ни в какую статистику [7]. Так же, насилие внутри семьи несет скрытный характер, поскольку наличие страха у несовершеннолетних перед взрослыми, боязнь осуждения и высмеивания способствуют тому, что дети попросту не обращаются в правоохранительные органы и не просят помощи у иных лиц.

В связи с вышесказанным необходимо детально изучить отдельную отрасль виктимологии, которая называется ювенальной. Здесь исследуются такие вопросы, как личность несовершеннолетнего в качестве жертвы преступных деяний, причины и условия виктимизации малолетних, а также подростков с целью предупреждения и сокращения преступлений данного характера.

Бесспорным является то, что основным фактором виктимности несовершеннолетних является их возраст, который обусловлен рядом факторов таких, как неспособность осознать и адекватно оценить происходящее, а также невозможность противостоять преступному посягательству в силу незавершенности формирования личности в биологическом плане, что ведет к большей вероятности стать жертвой преступного посягательства [8]. Все это ведет к тому, что в момент совершения преступления несовершеннолетнее лицо находится в беспомощном состоянии, что делает их более уязвимыми.

Виктимные черты можно подразделить на:

- Общие: наивность, доверчивость, любознательность, физическая слабость, подчиняемость и беспомощность перед авторитетом взрослого, внушаемость;

- Индивидуальные:

А) психологические — жестокость, тревожность, агрессивность, конфликтность, эмоциональная неуравновешенность;

Б) социальные — самоутверждение, потребность в общении, место в социальных отношениях, положение в семье.

Повышенное внимание уделяется вопросу виктимизации детей в семьях. Одни из факторов увеличения возможности совершения преступного посягательства по отношению к ребенку внутри семьи является низкий достаток. Так, например, случаи физического и сексуального насилия над детьми в США встречается в 6 раз чаще в семьях с доходом менее 15 000 долларов США в год. При этом согласно выводам американских исследователей жестокому обращению подвергаются дети вне зависимости от того родились они в браке, являются внебрачными или же приемными [9].

Чаще всего лица, совершающие преступления против несовершеннолетних сами являлись жертвами жестокого обращения родителей, в связи с чем позже пытаются перенести агрессию на своих и чужих детей. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что виктимизация ребенка, таким образом, детерминирует криминализацию взрослого.

Особо опасным является положение детей проживающих в неблагополучных семьях, а именно характерной четой которых является алкоголизм, наркомания, безработица, плохие жилищные условия, многодетность и другие.

Согласно исследованиям, проведенным в России, случаи насилия в семье составляют 1/3 от всех случаев насилия в отношении несовершеннолетнего [9].

Необходимым является также исследование такого термина, как «вторичная» виктимизация. Многочисленные беседы с несовершеннолетним о совершенном преступлении, судебное разбирательство, допросы, обсуждения в СМИ фактов совершения преступления могут принести ему больший вред, чем само преступное посягательство. То есть лицо повторно подвергается моральным и нравственным переживаниям по поводу совершенного преступления по отношению к нему. В конечном счете, все это может привести к стигматизации, то есть такому состоянию, когда лицо начнет полностью ассоциировать себя с ролью жертвы вследствие присвоения обществом ему такого ярлыка [10, с. 41]. В связи с этим согласно Закону РФ «О средствах массовой информации» запрещается распространение в СМИ информации, позволяющей прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего, ставшего жертвой преступного посягательства [11].

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что виктимологическая профилактика преступлений против несовершеннолетних должна представлять собой систему мер, направленных на снижение виктимности детей и подростков, при этом немаловажную роль в этом должно играть комплексное воздействие на факторы, обусловливающие виктимизацию детей. Это значит, что для того, чтобы добиться искоренения насилия против несовершеннолетних требуется объединить усилия как государства в лице государственных органов, так и семьи непосредственно, поскольку данная сфера общественных отношений не является прозрачной, что увеличивает вероятность совершения преступлений, в том числе и против несовершеннолетних.

Литература:

- Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / Тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина. — Душанбе: Ирфон, 1977. — 240 с.

- ЮНИСЕФ: каждые семь минут в мире один подросток оказывается убит https://tass.ru/plus-one/4706742

- Антонян Ю. М. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. — М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. — 86 с.

- Научно-практического журнала «Виктимология» 3(9) / 2016.

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС КонсультантПлюс

- Декларация прав ребенка // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml

- Патшина Т. А. Виктимологическая характеристика жертв преступлений против несовершеннолетних // https://elibrary.ru

- Беженцев А. А. Роль виктимологической профилактики в механизме правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних // https://elibrary.ru

- Шикула И. Р. К проблеме виктимологической профилактики сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2014. N 3. // СПС КонсультантПлюс

- Мизенина И. С. Проблемные аспекты участия несовершеннолетних жертв преступлений в медиа-пространстве // Виктимология 2(16) / 2018, с. 40–44

- Закон РФ от 27.12.1991 N 2124–1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О средствах массовой информации»