В статье рассмотрена проблема обогащения лексического запаса младших школьников. Актуальность темы обусловлена необходимостью в формировании рассматриваемого явления в рамках образовательного процесса. Современный учитель ставит перед собой ряд задач, которые позволяют достичь цели: развитие речи и саморазвитие в постоянно изменяющихся условиях.

В рамках работы нами были использованы теоретические методы: анализ, синтез, обобщение; а также эмпирические: анализ продуктов деятельности и наблюдение. Наше исследование проводилось на базе лицея № 34 города Тюмени. В констатирующем эксперименте приняли участие 4 «Д» и 4 «Б» классы в количестве 66 человек. Результаты исследований показали, что лексический запас учащихся обогащен на средний и низкий уровень. Низкие показатели выявились на компоненте «пассивный лексический запас».

Мы пришли к выводу о том, что необходимо работать над всеми компонентами лексического запаса — активной и пассивной лексики. Особое внимание уделять внедрению в образовательный процесс работы с полисемией (многозначностью слова) как эффективного средства обогащения лексического запаса.

Ключевые слова: многозначность слова, лексический запас, обогащение лексического запаса, приемы и способы обогащение лексического запаса.

The article considers the problem of enriching the vocabulary of younger schoolchildren. The relevance of the topic is due to the need to form the phenomenon under consideration within the framework of the educational process. A modern teacher sets himself a number of tasks that allow him to achieve the goal: speech development and self-development in constantly changing conditions.

As part of our work, we used theoretical methods: analysis, synthesis, generalization; as well as empirical methods: analysis of products of activity and observation. Our research was conducted on the basis of Lyceum No. 34 in Tyumen. 4 «D«and 4 «B«classes of 66 people took part in the ascertaining experiment. The research results have shown that the vocabulary of students is enriched to a medium and low level. Low indicators were revealed on the passive vocabulary component.

We came to the conclusion that it is necessary to work on all the components of the lexical stock — active and passive vocabulary. Special attention should be paid to the introduction of work with polysemy (polysemy of the word) into the educational process as an effective means of enriching the lexical stock.

Keywords: polysemy of the word, lexical stock, enrichment of the lexical stock, techniques and methods of enriching the lexical stock.

Современное образование направленно не просто на необходимое развития словаря как речевого навыка, но и как полноценной компетентности, способной оказать влияние на формирование личности учащегося, об этом нам говорит номенклатурная документация различных уровней: «Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка», национальный проект «Об образовании», ФГОС НОО. Лексический запас должен являться опорой в выражении размышлений: какие слова могут самым точным образом описать чувства? Какие слова уместно использовать в разных речевых ситуациях? Страна ищет новые методики и технологии, которые будут эффективны в формировании речевых компетенций учащихся. С помощью работы с многозначностью слова учащиеся смогут не просто пополнить количественный запас лексики, но и смогут поработать над качественной стороной словаря.

Условиями возникновения нашего исследования является между необходимостью обогащать лексический запас младших школьников и недостаточной работой над многозначностью слова на территории Российской Федерации. Исходя из этого была выделена проблема: «как работа с многозначностью слова поспособствует обогащению лексического запаса?».

В рамках исследования, нами была проанализирована психолого- педагогическая литература, различные педагогические системы и подходы к формированию рассматриваемого явления — лексический запас. Российский педагог и методист, Ладыженская Таиса Алексеевна, под основой лексического запаса понимает «введение в языковое сознание ребёнка рядов отбора лексических элементов — языковых словарных объединений, система которых позволяет отобрать для любого отрезка речи нужные, единственно необходимые слова, сформировать микротемы, лежащие в основе логического построения высказывания» [7, с. 125-130]. Среди отечественных педагогов о словарном запасе в обучении также рассуждал выдающийся советский методист Михаил Трофимович Баранов. Он объяснял, что «лексика является важнейшей номинативной стороной языка» [2, с. 7-20]. Он призывал положить в основу обучения изучение лексики, поскольку считал, что оно способствует патриотическому воспитанию, обеспечивает условия для развития мышления, прививания любви к родному естественному языку и стремления у обучающихся овладеть всеми богатствами русского языка. Советский методист Николай Иванович Жинкин утверждал, что лексический запас — это «одна из сторон развития речи — заключается как в количественном пополнении запаса слов, так и в качественном его совершенствовании, выражающееся в расширении объема понятий, в уточнении значений слов, в ознакомлении с новыми значениями уже известных слов, в замене в речевом обиходе учащихся просторечных и диалектных слов словами литературного языка» [6, с. 96]. Советский и российский учёный, педагог Василий Алексеевич Добромыслов рассматривает лексический запас как «совокупность слов, незнакомых или знакомых учащимся, но трудным для них словарём» [5, с. 64].

Так, рассмотрев определения советских и российских педагогов, нам удалось выделить основные положения, которые представлены в их трактовках. Хотелось бы отметить, что лексический запас рассматривается как важное личностное и профессиональное качество, необходимое для жизни человека.

В рамках исследования нами были проанализированы разнообразные педагогические системы и подходы к формированию рассматриваемого явления — лексического запаса. В XX веке происходит формирование педагогических систем, в которых заложены идеи поддержки развития речи детей. Известный русский и советский лингвист, внесший большой вклад в развитие лексикографии, Лев Владимирович Щерба, рассуждал об активном и пассивном запасе слов [12, с. 265-304]. Именно он ввёл эти термины в лексикографическую практику. Он объяснял активную лексику так: это слова, актуальные для современного этапа слова, не имеющие признаков новизны и старины, активно используемые в речи людей. Пассивная лексика, в свою очередь, — это слова, вышедшие из употребления ввиду неактуальности, не утратившие признак новизны.

Дитмар Эльяшевич Розенталь, советский и российский лингвист, автор многочисленных трудов по русскому языку, также рассматривал лексику как две большие группы: активный и пассивный словарный запас [11, с. 44]. Он обосновывал это тем, что словарь русского языка подвергается перманентным изменениям, тем самым совершенствуясь. Такие изменения связаны с «производственной деятельностью человека, в том числе социальным, политическим и экономическим прогрессом жизни общества». Д. Э. Розенталь говорил о том, что «именно в лексике отражаются все процессы исторического становления социума. С отмиранием тех или иных явлений уходят из употребления или меняют свое значение слова, называющие их» [там же]. Учитывая это явление, «в активный словарный запас относится повседневно употребляемые слова, значение которых понятно всем людям, говорящим на данном языке. Слова этой группы лишены каких бы то ни было признаков устарелости». О пассивном запасе слов он говорил как о лексике с «ярко выраженной окраской устарелости, либо, наоборот, в силу своей новизны ещё не получившей широкой известности и также не являются повседневно употребительными» [40, с. 44]. К такой лексике принято относить историзмы, архаизмы и неологизмы.

Такие ученые-методисты, педагоги и лингвисты, как Фёдор Иванович Буслаев [3, с. 511], Виктор Владимирович Виноградов [4, с. 601] и Михаил Трофимович Баранов [2, с.7-20], считают, что в основе лексикона лежат следующие компоненты: базовые лингвистические (умение дать определение лексического значения слова в контексте и без), психологические (интерес к овладению слова) и дидактические (увеличение знаний о мире). Благодаря такой модели мы понимаем, с помощью чего формируется лексикон и на что необходимо обращать внимание при обогащении словарного запаса у младших школьников.

Таким образом, рассмотренные нами определения содержат в себе компоненты, которые схожи между собой, а именно классификация лексики с точки зрения активного-пассивного запаса. Отметим ещё, что в выше рассмотренных трактовках также содержится данный компонент. Выделить бы хотелось определение из трудов М. Т. Баранова, Ф. И. Буслаева, В. В. Виноградова, поскольку они раскрыли компоненты лексикона с разных сторон: лингвистической, психологической и дидактической.

Выделив компоненты исследуемого явления, были подобраны диагностики на выявление уровня сформированности лексического запаса по компонентам (см. Таблица 1).

Таблица 1

|

№ |

Метод |

Методика |

Цель методики |

Диагностируемые компоненты |

|

1 |

Тестирование |

Методика Л. А. Баландиной «Превращение» |

Выявление уровня сформированности объема и качества активного словарного запаса |

Активный лексический запас |

|

2 |

Анализ продукта деятельности |

Методика Разумовской М. М. |

Выявление уровня владения пассивной лексикой среди младших школьников, понимание архаизмов |

Пассивный лексический запас |

Контрольный этап эксперимента проводился в апреле 2024 года на базе МАОУ Лицей № 34 города Тюмени. В эксперименте приняли участие учащиеся 4 «Б» (20 мальчиков и 11 девочек) и 4 «Д» (19 мальчиков и 16 девочек) классов. Эксперимент включал в себя проведение двух диагностик (Л. А. Баландиной и М. М. Разумовской) в рамках одного урока на выявление сформированности двух компонентов: активного и пассивного лексического запаса. На проведение первой диагностики было выделено 5 минут, на проведение второй — 15 минут. Форма работы — фронтальная, самостоятельная: для каждого учащегося был предусмотрен индивидуальный бланк респондента.

Перейдём непосредственно к анализу результатов исследуемого явления. В тексте будет представлен анализ уровней сформированности компонентов явления в отдельных классах, а также анализ уровня сформированности исследуемого явления — лексического запаса.

С помощью методики Л. А. Баландиной «Превращение» был выявлен уровень сформированности активного лексического запаса всей выборки (компонент явления № 1). Результаты анализа двух выборок показали, что уровень сформированности активной лексики в 4 «Б» классе (рис.1) повысился до высокого ещё у шести учащихся, что теперь составило 51 % от общего количетва; до среднего уровня повысился у четырёх учащихся, что в общем количестве составляет 39 %; низкий уровень сформированности активной лексики теперь составляет 10 %. Повышение уровня сформированности активно лексики в экспериментальном классе говорит об эффективности выбранного формирующего инструмента исследования и методик.

Поскольку формирующая работа предполагала подбору синонимов к многозначному слову, у большинства детей не возникло сложности в подборе синонимов к таким словам как «жаркий», «опрятный» и «боязливый» (на этапе констатирующего эксперимента многие спрашивали, что означают последние два слова). К предложенным словам многие большинство подобрали слова-синонимы той же части речи, однако у двоих детей остались ассоциации к слову «быстрый» — «бежать».

Рис. 1. Уровень сформированности активной лексики в 4 «Б» классе (методика Л. А. Баландиной «Превращение»), n=31, апрель 2024

У трех учащихся был определен низкий уровень сформированности активной лексики, из них 1 человек (К. Милана) оставил бланк респондента пустым, 2 человека (С. Полина и Ш. Яков) верно подобрали 3–4 слова.

Анализ результатов экспериментального класса (рис.2) показывает, что уровень овладения пассивной лексикой повысился с низкого до среднего у 1 учащегося, что теперь составляет 13 % от общего числа; от среднего до высокого уровня повысился у трёх учащихся, что в общем составляет 35 %. Количество учащихся с высоким уровнем сформированности пассивной лексики теперь составляет 52 %, что говорит об эффективности результатов формирующего этапа эксперимента.

У большинства учащихся не возникло трудностей с заполнением данной диагностики, поскольку на этапе формирующего эксперимента проводилась работа с малоиспользуемыми словами и их значениями в речи младшего школьника.

Рис. 2. Уровень сформированности пассивной лексики в 4 «Б» классе (методика М. М. Разумовской «Понимание архаизмов»), n=31, апрель 2024

Во время данной диагностики учащиеся уже не спрашивали, что означает то или иное слово. Особых затруднений не прослеживалось, однако сохранился низкий уровень сформированности компонента у четверых учащихся, которые не были в силах объяснить, почему именно эти слова были вставлены в текст, что может говорит о случайности в подборе слов.

Анализ результатов в контрольном классе, где не проводилась формирующая работа, показывает, что уровень сформированности активной лексики (рис. 3) остался на прежнем уровне у всех учащихся, за исключением Ш. Кирилла — его уровень самостоятельно повысился со среднего до высокого. Во время диагностики также возникали трудности в подборе синонимов, некоторые учащиеся оставили бланки пустыми.

Уровень сформированности пассивной лексики так же остался без изменений — почти у половины учащихся он сформирован на низком уровне. Во время данной диагностики возникали особые сложности в понимании устаревших слов, большинство учащихся не могло обосновать выбор в подборе того или иного слова. Можно предположить, что работа с многозначными словами позволила бы повысить уровень сформированности явления в целом в контрольном классе.

|

|

|

|

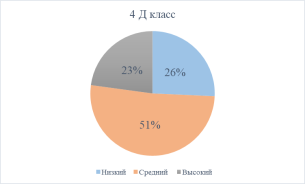

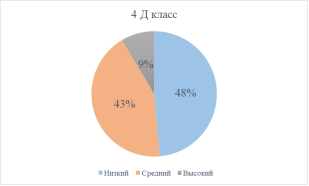

Рис. 3. Уровень сформированности активной лексики в 4 «Д» классе (методика Л. А. Баландиной «Превращение», n=35, апрель 2024 |

Рис. 4. Уровень сформированности пассивной лексики в 4 «Д» классе (методика М. М. Разумовской «Понимание архаизмов»), n=35, апрель 2024 |

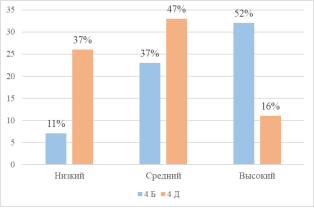

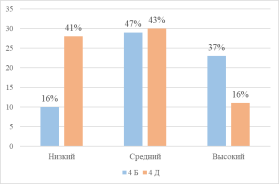

Для того, чтобы наглядно показать эффективность результатов работы с полисемией на уроках русского языка в целях обогащения словаря, нами были созданы следующие диаграммы, показывающие уровень сформированности отдельных компонентов и явления в целом в обоих классах (рис. 5).

Рис. 5. Уровень сформированности явления в 4 «Б» и 4 «Д» классах, n=66, апрель 2024

Рис. 6. Уровень сформированности явления в 4 «Б» и 4 «Д» классах, n=66, февраль 2024

Подведем итоги, которые можно увидеть из проделанного анализа. Изначально мы полагали, что уровень сформированности лексического запаса можно повысить посредством работы с полисемией в экспериментальном классе. Опираясь на результаты диагностик в период констатирующего этапа эксперимента (рис. 6), можно увидеть, что наша гипотеза подтвердилась. Результаты работы формирующего этапа эксперимента в 4 «Б» классе говорят об эффективности работы и преобладания высокого уровня обогащенности лексического запаса, в то время как в 4 «Д» классе результаты остались практически неизменными за исключением одного человека. Исходя из этого можно сделать вывод, что подобранный инструмент оказался эффективным для формирования компонентов лексического запаса, а именно пассивной и активной лексики.

Литература:

- Баландина Л. А. / Образовательный Интернет-ресурс «ИНФОУРОК» [Электронный ресурс] / https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-diagnostiki-urovnya-aktivnogo-slovarnogo-zapasa-shkolnikov-5730297.html (дата обращения 17.12.2022).

- Баранов, М. Т. Методика преподавания русского языка в школе [Текст]: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов; Под ред. М. Т. Баранова. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 368 с.

- Буслаев, Ф. И. Преподавание отечественного языка [Текст]: учебное пособие / Ф. И. Буслаев; [сост.: И. Ф. Протченко, Л. А. Ходякова]. — М.: Просвещение, 1992–511 с.

- Виноградов, В. В. Основные типы лексических значений слова [Текст] / В. В. Виноградов // Избранные труды: лексикология и лексикография. М., 1977. — С. 162–189.

- Добромыслов В. А. Развитие речи в связи с изучением грамматики [Текст] / В. А. Добромыслов, М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1954. — 64 с.

- Жинкин Н. И. К вопросу о развитии речи у детей [Текст] / Н. И. Жинкин // Советская педагогика, 1954 — №

- Ладыженская Т. А. (под редакцией) Методика развития речи на уроках русского языка: пособие для учителей [Текст] / Под ред. Т. А. Ладыженская М.: Просвещение, 1980–240 с.

- Львов, М. Р. Основы теории речи [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. Р. Львов. — М.: Академия, 2002. — 248 с.

- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // Толковый словарь Ожегова онлайн. URL: http://slovarozhegova.ru (дата обращения: 8.04.2022).

- Разумовская М. М. Методическое пособие к учебнику М. М. Разумовской [Электронный ресурс] // https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/1e0/1e0745632e820a1c1539b6e717d76b22.pdf (дата обращения 17.12.2022).

- Розенталь Д. Э. Современный русский язык: учебное пособие для студентов филологов [Текст] / Д. Э. Розенталь, М.: Высш. шк.,1991– 559с.

- Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — с 265–304., 1974 — Научная педагогическая электронная библиотека // Электронный ресурс. Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/scherba_yazykovaya-sistema--deyatelnost_1974/go,290;fs,1/ (дата обращения: 08.10.2022)