Рассматривается проблема организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации с детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделено обеспечению домашнего образования детям-инвалидам.

Проведен анализ использования лекотеки в коррекционно-развивающей и психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Сделан вывод о результативности использования лекотеки и психолого-педагогического сопровождения детей в условиях детского сада и детей, находящихся на домашнем обучении.

Ключевые слова: дошкольники; ограниченные возможности здоровья; дети-инвалиды; домашнее обучение.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, находящимися на домашнем обучении образования является важным условием их успешной социализации, социальной адаптации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Тенденция развития инклюзивного и коррекционного образования показала, что почти каждый регион Российской Федерации готов реализовать преемственность и непрерывность в развитии образования и социокультурной инклюзии. В призме сказанного, дошкольная образовательная организация как субъект инклюзивного образования, может более интенсивно и эффективно развиваться в составе кластера, включающего общеобразовательные организации, центры дополнительного образования, центры психолого-педагогического сопровождения и др.

И все же процесс интеграции ребенка с ОВЗ в среду сверстников требует особого внимания, так как одной из причин, вызывающих затруднения в практической реализации инклюзивного подхода в образовании, является недостаточная преемственность психолого-педагогического сопровождения таких детей.

Для этого необходимо для каждого ребенка с ОВЗ выстроить индивидуальную непрерывную образовательную траекторию.

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени сложились предпосылки для решения обозначенной проблемы. Исследованиям инноваций в инклюзивном образовании в условиях ФГОС посвящены работы С. В. Алехиной и В. К. Зарецкого. Авторы отмечают, что инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но в большей мере требуется перестройка всей системы образования для обеспечения образовательных потребностей всех детей [1, с.12–13].

Т. Ю. Четверикова и Н. Н. Яковлева изучали особенности подготовки педагогов для инклюзивного образования. Одним из важных вопросов является требования к личностной готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования [3], [4].

О. Ф. Богатая, изучая теоретико-методологические аспекты лекотек, приходит к выводу, что лекотека обеспечивает раннюю психолого-педагогическую помощь детям с расстройствами аутистического спектра и

детям с ментальными нарушениями. Автором раскрыты этапы развития игровой деятельности, принципы игровой поддержки и специфика проведения коррекционно-развивающих игровых занятий с детьми с ОВЗ [2].

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сформулировать цель исследования — разработать модель организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми-инвалидами, находящимися на домашнем обучении.

Предмет исследования — модель лекотеки в дошкольной образовательной организации.

Объект исследования — дошкольники с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся дома.

Задачи исследования: разработать и обосновать модель лекотеки в ДОО и применить ее в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами, находящимися на домашнем обучении; экспериментально проверить эффективность разработанной модели лекотеки; провести сравнительный анализ реализации модели лекотеки в коррекционно-развивающей и психолого-педагогической деятельности в ДОО.

Методы исследования и испытуемые

В эксперименте приняли участие дошкольники МБДОУ ЦРР — детский сад № 12 г. Россоши, Воронежской области. Всего участвовало пять детей, имеющие ограниченные возможности здоровья и дети — инвалиды, находящиеся на домашнем обучении. Эксперимент начался в 2018 году и продолжался до февраля 2020 года. Методы исследования — разработка модели деятельности лекотеки и ее реализация в течение двух лет.

Результаты и их обсуждение

Для проведения эксперимента была изучена теоретические и методические аспекты организации лекотеки. В основе принципа работы лекотеки лежит игра, являющаяся активным методом развития ребенка, его взаимодействия с социальным окружением. Первая лекотека была основана в клинике Стокгольма в 1963 году по инициативе родителей и педагогов. Цель лекотеки заключалась в том, чтобы при помощи игры смягчить психотравмирующие факторы госпитализации детей и их лечения.

Действуя по тому же методу, мы создали модель лекотеки, способную осуществлять деятельность с детьми автономно, или в дошкольной образовательной организации.

Разработка модели лекотеки включала в себя: психолого-педагогическое обследование детей методом наблюдения и песочной терапии; выявление уровня актуального развития детей в играх и при помощи игрового взаимодействия; подбор адекватных средств общения с ребенком — инвалидом; создание условий для совместной игровой деятельности детей и их родителей; улучшение сенсомоторного развития; развитие коммуникативных способностей; оказание коррекционно-педагогической помощи детям и использованием игровых методов; формирование предпосылок для обучения.

Разработаны и используются дидактические, коррекционно-развивающие; сюжетно-ролевые; театрализованные; сенсомоторные; психологические игры; игры с песком и с глиной.

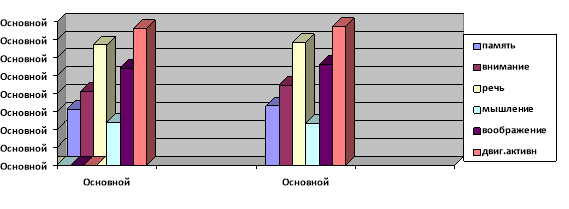

Результаты развития детей на начальном этапе и после двух лет реализации модели отражены в диаграммах.

Рис. 1

Диаграмма отражает изменения, происходящие в развитии памяти, внимания, речи, мышления, воображения, двигательной активности у детей с ОВЗ и детей — инвалидов с момента реализации модели лекотеки и спустя два года. Отмечено, что наибольшего успеха удалось добиться в развитии воображения, развитии внимания и двигательной активности. Самые низкие результаты в развитии мышления. Однако, для детей с ОВЗ этот результат является позитивным.

Таким образом, были сделаны выводы о том, что реализация модели лекотеки представляет собой общность основных законов развития ребенка в ситуации отклоняющегося развития и определяет основные направления психолого-педагогической работы, обеспечивающей целостность и психического развития дошкольника посредством развития: физической сферы; эмоционально-личностного сферы; коммуникативных способностей; развития когнитивных процессов; формирования художественно — эстетического представлений.

Специалисты МБДОУ ЦРР — детский сад № 12 г. Россоши рассматривают игру как деятельность, отражающую собственные стремления ребенка, как целенаправленный психолого-педагогический процесс, который обладает целями и приводящий к достижению психологического комфорта.

Литература:

- Алёхина С. В., Зарецкий В. К. Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша новая школа»., 2013, — URL: www.inclusive-edu.ru/stat/1/254/ (дата обращения 13.04.2020)

- Богатая О. Ф. Организация деятельности Лекотек, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями: Методические рекомендации/ О. Ф. Богатая, 2019.– Сургут. С — 106.

- Четверикова, Т. Ю. Инклюзивное образование как педагогический феномен / Т. Ю. Четверикова // В мире научных открытий. — 2013. — № 11.7 (47). — С. 326–331.

- Яковлева, Н. Н. Инклюзивное образование: социально-психологический аспект / Н. Н. Яковлева // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы Междунар. науч.-практ. конф. /Моск. гор. психол.-пед. ун-т; редкол.: С. В. Алехина [и др.]. — Москва, 2011. –С. 240–242.