В статье автор рассматривает характеристики и геокриологические условия Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения.

Ключевые слова: Восточно-Мессояхское месторождение, геокриология, мерзлота, рельеф.

Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождение находится на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, входящего в состав Тюменской области.

Объект исследования расположен на территории Западно-Сибирской низменности. Изучаемая территория приурочена к Северной геоморфологической провинции Таз Енисейской области Таз-Мессояхскому району, который приурочен к поверхности среднеплейстоценовой морской, ледниково-морской равнины (m, gm QII).

Исследуемая территория находится в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов сливающегося типа.

Мерзлотные условия являются важнейшим параметром геологической обстановки района работ. Многолетнемерзлые грунты находятся в устойчивом термодинамическом равновесии и могут сохраняться, формироваться или деградировать при определенном сочетании природных инженерно-геологических условиях или техногенном воздействии, связанном с хозяйственным освоением территории (строительство площадных и линейных сооружений).

Многолетнемерзлые верхнечетвертичные супесчаные и суглинистые породы прибрежно-морского, аллювиального и озерного генезиса характеризуются среднешлировой — в верхней части разреза — слоисто-сетчатой и сетчатой криогенной текстурой, в нижней части разреза — слоистой криогенной текстурой.

В зависимости от соотношения минеральной части и льда в разрезе суммарная льдистость супесчаных и суглинисто-глинистых пород изменяется в широких пределах: в верхней части разреза (до глубины 3–5 м) — 50–60 %; ниже, с глубины 5,0–6,0 м — отмечается разреживание ледяных шлиров по разрезу, возрастание мощности минеральных прослоев, уменьшение суммарной льдистости до 30–40 %.

При оттаивании суглинистые грунты приобретают текучую, пластичную консистенцию. Относительные осадки их при оттаивании составляют 0,3–0,1 м., реже — менее 0,1 м. Среди песков преобладают мелкие и пылеватые фракции, имеют массивную криогенную текстуру. При оттаивании их относительная осадка редко превышает 0,1 м. Болотные и озерно-болотные отложения представлены мхом и торфом, как правило, слабо — и среднеразложившимся. Данные разности характеризуются сетчатой криогенной текстурой. Нередко, основную массу составляет чистый лед, в котором во взвешенном состоянии находятся волокна этих разностей. Биогенные голоценовые отложения характеризуются суммарной влажностью (500–1500 %) и льдистостью (50–90 %). Относительная осадка при оттаивании достигает 0,3–0,4 м.

Многолетнемерзлые породы всех генетических типов и литологических разностей при протаивании могут давать осадку на величину льдистости.

На отдельных участках исследуемой территории могут быть вскрыты полигонально-жильные льды, которые приурочены к песчаным, супесчаным, суглинисто-глинистым отложениям аллювиального, озерного, прибрежно-морского генезиса, а также к болотным мохово-торфяным образованиям.

Участки развития таких льдов могут быть выражены в микрорельефе пойм и аккумулятивных участков в виде полигонально-валиковых ванн. Центральная часть таких полигонов вогнутая, как правило, летом и осенью в течение длительного времени залита водой с остатками травы и торфа.

Жилы льда залегают непосредственно под слоем сезонного протаивания или немного ниже его. Это льды, которые находятся в стадии консервации и вытаивания. Ледяные жилы могут залегать на глубине до 5 м от поверхности, мощностью от 0,5 до 2,0 м. Ширина жил льда в верхней части может достигать 2–4 м, а на глубине 3–5 м уменьшается до 1–1,5 м.

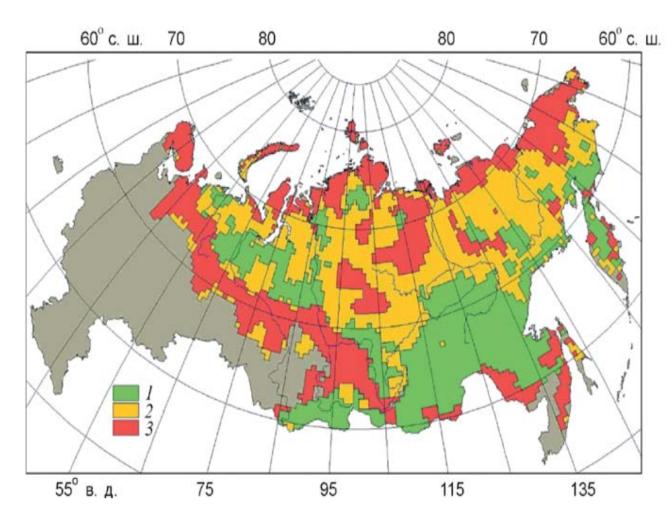

Рис. 1. Карта геокриологической опасности в условиях изменения климата. 1 — устойчивая область; 2 — зона умеренного риска; 3 — зона высокой геокриологической опасности

Среднегодовая температура литологических разностей в зависимости от геоморфологических элементов рельефа и микрорельефа на глубине 10–15 м (на глубине слоя годовых теплооборотов) изменяется от минус 3 до минус 5 0С.

Промерзание сезонно-талого слоя начинается в конце сентября — начале октября и завершается в декабре — январе.

В пределах исследуемой территории развит широкий комплекс криогенных геологических процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое.

Наиболее распространенными являются процессы, связанные с оттаиванием льдистых пород (термокарст, солифлюкция, термоэрозия, термоабразия) или промерзанием влажных пород (пучение, криогенное растрескивание, наледообразование, новообразование ММП).

Особенности проявления, интенсивность, динамика криогенных процессов определяется, с одной стороны, геологическим и геоморфологическим строением территории, а с другой стороны, его геокриологическими условиями и, прежде всего, температурным режимом и льдистостью ММП:

– для воздымающихся участков (холмистые, линейно-грядовые и плосколожбинные типы местностей свойственны процессы: эрозии (термоэрозии), солифлюкции;

– — для опускающихся и стабильных участков (озерно-болотные типы местностей) характерны процессы: заболачивания, многолетнего (и сезонного) пучения; термокарста. Интенсивность сезонного пучения определяется глубиной сезонного оттаивания, литологией грунтов и их влажностью. На участках развития глинистых грунтов и торфяников с повышенной льдистостью, возможно формирование различных по форме и размерам бугров, связанных с сезонным пучением деятельного слоя;

– специфической особенностью хасырейного типа местности является широкое развитие в его пределах процессов: новообразование ММП — за счет промерзания подозерных таликов, неравномерное пучение, криогенное растрескивание. Наиболее активно криогенные процессы (термокарст, термоэрозия) могут проявляются на участках близкого к поверхности залегания подземных льдов.

Выводы

Исследования инженерно-геокриологических условий и опыт освоения на территории данного региона показывают, что строительство сооружений в данном регионе может вызвать активизацию опасных экзогенных геологических процессов, приводящих к потере устойчивости инженерных сооружений и необратимым изменениям природной среды:

– нарушение почвенных растительных покровов приводит к развитию термокарста и термоэрозии;

– подземная прокладка трубопроводов на участках распространения пучинистых грунтов часто сопровождается выпучиванием.

Согласно СП 14.13330.2018 участок производства работ относится к сейсмическим районам, с фоновой сейсмической интенсивностью 5 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий при степени сейсмической опасности — А, B, C.

Литература:

- Савинцев И. А. Инженерно-геологические условия долинных областей криолитозоны ЯНАО: инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение / И. А. Савинцев. — Екатеринбург, 2012. — 222 с.

- Инженерная геология СССР. Русская платформа» (том первый). МГУ, 1977 г.

- Швецов П. Ф. Геокриология и проблемы освоения севера: Науки о Земле / П. Ф. Швецов, В. П. Ковальков. — 1987. — № 4. — С. 48