В статье представлены результаты исследования, проведенного автором в рамках магистерской диссертации «Саморегуляция детей во второй фазе младшего школьного возраста».

Ключевые слова: саморегуляция, учебная мотивация, достижение цели, младший школьный возраст.

Знания о процессах и структуре саморегуляции играют существенную роль в организации человеком собственной активности, направленной на оптимизацию достижения целей в текущих условиях. Степень сформированности индивидуальной саморегуляции является предиктором продуктивности любого вида деятельности, в том числе учебной и профессиональной.

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития сферы произвольности, являющейся основой становления механизмов саморегуляции. Недостаточное внимание к развитию саморегуляции в детском возрасте приводит к трудностям в процессе обучения, конфликтам с окружающими, низкой самооценке и прочим проблемам, связанным с эмоциональной и поведенческой регуляцией в детском, подростковом и взрослом возрастах. Вторая фаза начального школьного обучения, то есть обучение в третьем и четвертом классах, представляет особенный интерес ввиду того, что, с одной стороны, к данному моменту ожидается, что изучаемые показатели достигли достаточной сформированности у большей части младших школьников (с учетом существенной разницы в возрасте детей, поступающих сегодня в школу), а с другой стороны, данный этап является преддверием вхождения детей в подростковый возраст и перехода в среднюю школу, что накладывает дополнительные требования к уровню сформированности саморегуляции для успешного перехода на новую ступень развития ребенка.

Одним из наиболее значимых на сегодняшний день направлений исследования саморегуляции является работа лаборатории психологии саморегуляции Психологического института РАН под руководством В. И. Моросановой, исследования в рамках которой продолжаются уже более полувека и основываются на идеях Д. А. Ошанина, О. А. Конопкина.

В. И. Моросанова неоднократно подчеркивала важность исследования саморегуляции в самых разнообразных проявлениях активности человека, равно как и оценки становления саморегуляции в различных возрастах. Для более глубокого исследования любой личностной характеристики, по мнению большинства исследователей, важно ее изучение во взаимосвязи с другими личностными факторами для выявления степени корреляции и последующего анализа вероятного влияния одной характеристики на другую.

В представленном исследовании за основу приняты идеи подхода к изучению саморегуляции научных деятелей лаборатории психологии саморегуляции Психологического института РАН. В работе проанализированы особенности становления саморегуляции у детей во второй фазе младшего школьного возраста. С одной стороны, выбор данной возрастной группы для исследования саморегуляции объясняется активным развитием на данном этапе произвольного поведения детей, обусловленным учебной деятельностью, с учетом того, что именно произвольность лежит в основе становления саморегуляции. Ожидается, что во второй фазе младшего школьного возраста большинство детей прошло необходимую адаптацию к школьному обучению и школьной жизни и в полной мере реализует исследуемые способности. С другой стороны, важность оценки степени сформированности саморегуляции в целом, равно как и анализ индивидуального профиля отдельного ребенка в разрезе оценки сформированности отдельных регуляторных компонентов, обусловлена тем фактом, что переход детей в среднюю школу накладывает дополнительные требования к способности к реализации произвольной активности и саморегуляции поведения детей. Оценка степени сформированности саморегуляции, влияния на реализацию произвольной активности других личностных характеристик, по мнению авторов, позволят реализовывать более гибкий и продуктивный подход к адаптированию детей при переходе на новую образовательную ступень. Также работа с индивидуальным профилем позволит родителям и школе выявлять сильные и слабые стороны саморегуляции отдельного ребенка для принятия решения о направлении образования и развития.

Акцент в представленном исследовании сделан на анализ сформированности отдельных регуляторных компонентов, составляющих структуру саморегуляции. Также проведен анализ связи компонентов саморегуляции с другими личностными характеристиками детей, степень сформированности которых, по мнению автора, может иметь связь с уровнем развития саморегуляции.

Для получения данных о сформированности саморегуляции у детей в разрезе отдельных регуляторных компонентов была использована Экспресс-методика «Стиль саморегуляции поведения детей» (вариант ССПД2-М) В. И. Моросановой. Проанализированы данные среза сформированности саморегуляции у детей отдельно в третьих и четвертых классах, а также отдельно у мальчиков и девочек. Проведено сравнение средних значений.

Саморегуляция в общем смысле может трактоваться как способность к реализации человеком собственной целенаправленной активности. Идеи авторов-исследователей лаборатории саморегуляции предполагают прежде всего осознанность в осуществлении активности и направленность на некий запланированный результат, то есть наличие цели, и, соответственно, мотивации для ее достижения. Основываясь на таком умозаключении для дополнительного анализа показателей саморегуляции, также была проанализирована автономная регуляция учебной деятельности той же группы детей, а именно возможная связь выявленного уровня автономии (как показателя, отражающего преобладание того или иного типа учебной мотивации у детей), и отдельных регуляторных компонентов. Для исследования типа учебной мотивации и уровня автономии использовался опросник внутренней/внешней академической мотивации младших и средних школьников, разработанный Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым, М. Ф. Линч в соответствии с теорией самодетерминации Э. Деси и Р. Райана.

Поскольку саморегуляция предполагает постановку цели и способность к ее достижению, дополнительно в представленный респондентам опросник были включены вопросы шкалы «достижение цели» опросника оценки социально-эмоциональных навыков в начальной школе, разработанного Орел Е.А., Куликовой А. А.

Понимание значения и смысла цели, которой руководствуется ребенок, имеет существенное значение для получения необходимых результатов. В рамках учебной деятельности в начальной школе общую учебную цель ребенка может охарактеризовать как стремление быть «хорошим учеником», а именно учеником ответственным, самостоятельным, трудолюбивым. Для оценки понимания детьми смысла стоящей перед ними цели в учебной деятельности была разработана авторская анкета, состоящая из вопроса с вариантами ответа о значении понятия «хороший ученик».

Комбинированный опросник был представлен учащимся третьих и четвертых классов школьным психологом общеобразовательной школы г. Домодедово в феврале 2024 года. Выборка составила 83 ребенка (N=83), из них третьеклассников 36 человек, четвероклассников 47 человек, мальчиков 43 человека, девочек 37 человек.

Анализ полученных результатов проведен с помощью методов математической статистики.

Степень сформированности отдельных компонентов саморегуляции у детей во второй фазе младшего школьного возраста представлена в таблице 1.

Таблица 1

Уровни развития компонентов саморегуляции у детей, обучающихся в 3 и 4-х классах (методика В. И. Моросановой ССПДМ-2, N =83)

|

3–4 классы |

Низкий уровень, % |

Средний уровень, % |

Высокий уровень, % |

|

Планирование |

43,37 |

40,96 |

15,66 |

|

Моделирование |

26,51 |

28,92 |

44,58 |

|

Программирование |

50,60 |

36,14 |

13,25 |

|

Оценивание |

37,35 |

40,96 |

21,69 |

|

Гибкость |

43,37 |

31,33 |

25,30 |

|

Самостоятельность |

19,28 |

38,55 |

42,17 |

|

Ответственность |

44,58 |

32,53 |

22,89 |

Продемонстрированы относительно высокие значения по шкалам «Моделирование» и «Самостоятельность», при этом по шкалам «Планирование», «Гибкость», «Ответственность» и «Программирование» значения являются относительно низкими. Около трети всех респондентов демонстрируют средний уровень по большинству показателей. Такие данные предположительно говорят о том, что во второй фазе младшего школьного возраста большая часть детей может испытывать сложности в таких аспектах саморегуляции, как составление плана действий и выбора способов реализации своей активности, а также о сниженной способности к корректировке способов достижения цели в случае отклонения полученного результата от запланированного, равно как и о сниженном уровне ответственности за совершаемые действия у большой группы детей. Высокое значение по шкале «Моделирование» при этом отражает развитую способность многих детей к оценке значимых условий при планировании и реализации деятельности, направленной на достижение цели. Высокий и средний уровень у большинства детей по шкале «Самостоятельность» отражает в целом сформированную способность к автономии при реализации активности.

Сравнение данных среднего числа детей по уровням сформированности регуляторных компонентов по возрастному и половому признаку показало результаты, представленные в таблицах 2–5.

Таблица 2

Уровни развития компонентов саморегуляции у детей, обучающихся в 3 классе (методика В. И. Моросановой ССПДМ-2, N =36)

|

3 класс |

Низкий уровень, % |

Средний уровень, % |

Высокий уровень, % |

|

Планирование |

44,44 |

38,89 |

16,67 |

|

Моделирование |

30,56 |

22,22 |

47,22 |

|

Программирование |

61,11 |

33,33 |

5,56 |

|

Оценивание |

50,00 |

33,33 |

16,67 |

|

Гибкость |

50,00 |

30,56 |

19,44 |

|

Самостоятельность |

25,00 |

41,67 |

33,33 |

|

Ответственность |

58,33 |

27,78 |

13,89 |

Таблица 3

Уровни развития компонентов саморегуляции у детей, обучающихся в 4 классе (методика В. И. Моросановой ССПДМ-2, N =47)

|

4 класс |

Низкий уровень, % |

Средний уровень, % |

Высокий уровень, % |

|

Планирование |

42,55 |

42,55 |

14,89 |

|

Моделирование |

23,40 |

34,04 |

42,55 |

|

Программирование |

42,55 |

38,30 |

19,15 |

|

Оценивание |

27,66 |

42,55 |

25,53 |

|

Гибкость |

38,30 |

31,91 |

29,79 |

|

Самостоятельность |

14,89 |

36,17 |

42,55 |

|

Ответственность |

34,04 |

36,17 |

29,79 |

Таблица 4

Уровни развития компонентов саморегуляции у мальчиков, обучающихся в 3 и 4 классах (методика В. И. Моросановой ССПДМ-2, N =43)

|

мальчики |

Низкий уровень, % |

Средний уровень, % |

Высокий уровень, % |

|

Планирование |

53,49 |

34,88 |

11,63 |

|

Моделирование |

37,21 |

23,26 |

39,53 |

|

Программирование |

58,14 |

30,23 |

11,63 |

|

Оценивание |

41,86 |

39,53 |

18,60 |

|

Гибкость |

46,51 |

32,56 |

20,93 |

|

Самостоятельность |

23,26 |

44,19 |

32,56 |

|

Ответственность |

55,81 |

30,23 |

14,00 |

Таблица 5

Уровни развития компонентов саморегуляции у девочек, обучающихся в 3 и 4 классах (методика В. И. Моросановой ССПДМ-2, N =40)

|

Девочки |

Низкий уровень, % |

Средний уровень, % |

Высокий уровень, % |

|

Планирование |

32,50 |

47,50 |

20,00 |

|

Моделирование |

15,00 |

35,00 |

50,00 |

|

Программирование |

42,50 |

42,50 |

15,00 |

|

Оценивание |

32,50 |

42,50 |

25,00 |

|

Гибкость |

40,00 |

30,00 |

30,00 |

|

Самостоятельность |

15,00 |

32,50 |

52,50 |

|

Ответственность |

32,50 |

35,00 |

32,50 |

При сравнении данных 3-х и 4-х классов отмечен более низкий процент детей с низким уровнем развития всех компонентов саморегуляции и более высокая доля респондентов с высоким уровнем почти по всем шкалам у четвероклассников по сравнению с третьеклассниками. Особенно заметны различия по шкалам «Программирование», «Оценивание», «Гибкость», «Самостоятельность», «Ответственность». По показателям «Планирование» и «Моделирование» замечено незначительное снижение числа детей с высоким уровнем за счет роста числа детей в группе со средним уровнем. Такие данные позволяют предположить положительную тенденцию в развитии всех регуляторных компонентов с возрастом.

Сравнение данных мальчиков и девочек демонстрирует больший процент девочек с высоким уровнем по всем показателям саморегуляции. Особенно яркие различия выявлены по таким регуляторным компонентам, как самостоятельность и ответственность.

Отдельного внимания заслуживают данные, полученные в результате анкетирования с целью выявления степени понимания детьми значения понятия «хороший ученик». Обнаружены статистически значимые различия между группами детей, обучающихся в 3-м и 4-м классах. Уровень понимания значения «хороший ученик» как ученик самостоятельный, ответственный, трудолюбивый существенно выше у четвероклассников в сравнении с третьеклассниками. Значимых различий по гендерному признаку не выявлено, однако средние значения у девочек незначительно выше, чем у мальчиков. Данные представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Сравнение показателей понимания значения «хороший ученик» у мальчиков и девочек, учащихся 3-х и 4-х классов (авторская анкета)

|

группы |

Понимание значения «хороший ученик» |

Статистика U Манна-Уитни |

Асимпт. знч. (двухсторонняя) |

|

мальчики |

0,7442 |

769 |

0,235 |

|

девочки |

0,85 | ||

|

3 классы |

0,6944 |

695,5 |

0,048** |

|

4 классы |

0,8723 |

** различия на уровне значимости <0,05

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что понимание значения цели с возрастом улучшается.

Гипотеза о наличии связи компонентов саморегуляции и показателей учебной мотивации, частично подтвердилась. Наиболее сильная корреляционная связь выявлена по таким регуляторным компонентам, как программирование, гибкость, самостоятельность, ответственность. Большинство выявленных связей являются прямыми, сила связи, оцениваемая по шкале Чеддока, низкая (менее 0,3) умеренная (от 0.3 — до 0,5) или заметная (от 0,5 до 0,7).

По компоненту программирование отмечена заметная связь с познавательной (ρ=0,505; p<0,01) и идентифицированной (ρ=0,398; p<0,01) мотивацией и незначительная (слабая) корреляция с показателями мотивации саморазвития (ρ=0,238; p<0,05), уровнем автономии (rai) (ρ=0,278; p=0,01), и интроецированной негативной мотивацией (ρ=0,231; p<0,05).

По шкале оценивание выявлена незначительная прямая связь с уровнем автономии RAI (ρ=0,218; p<0,05).

Такие составляющие саморегуляции, как гибкость и самостоятельность, показали связь со всеми типами внутренней мотивации (познавательная, саморазвития, идентифицированная), с индексом автономии RAI и позитивной интроецированной мотивацией на уровне от слабого до заметного, а также продемонстрирована обратная связь показателей самостоятельность и экстернальная мотивация с участием учителя на умеренном уровне (ρ=-0,317; p<0,05).

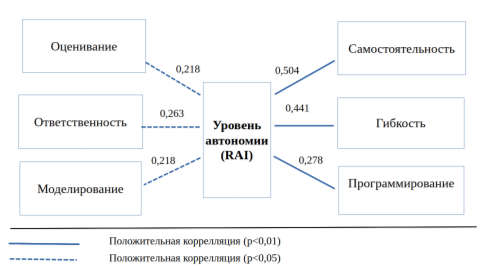

Отмечено, что по показателю уровня автономии (RAI) установлена прямая связь почти со всеми регуляторными компонентами саморегуляции с наиболее высокими значениями по компонентам самостоятельность, гибкость, программирование. Данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая связи уровня автономии и саморегуляции

Также отмечена положительная корреляция компонента саморегуляции ответственность и такими типами мотивации, как познавательная и идентифицированная , относимые к внутренней мотивации.

Дополнительно обращает на себя внимание тот факт, что показатели внутренней мотивации (познавательная, саморазвития и идентифицированная) имеют прямую связь с такими компонентами саморегуляции, как программирование, ответственность, самостоятельность и гибкость.

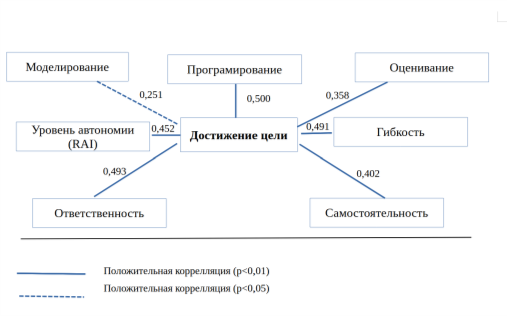

Сопоставление показателя сформированности социального навыка достижения цели, уровня автономии и выраженности отдельных компонентов саморегуляции показало прямую связь почти всех регуляторных компонентов (за исключением планирования) и уровня автономии (RAI) с социальным навыком достижения цели. Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7

Связи показателей социально-эмоционального навыка достижения цели и компонентов саморегуляции, уровня автономии

|

Достижение цели |

Планирование |

Моделирование |

Програмирование |

Оценивание |

Гибкость |

Самостоятельность |

Ответственность |

RAI |

|

Коэффициент корреляции |

0,096 |

0,251* |

0,500** |

0,358** |

0,491** |

0,402** |

0,493** |

0,452** |

|

Знч. (2-сторон) |

0,388 |

0,022 |

0,000 |

0,001 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя)

На рисунке 2 наглядно представлено, что наиболее заметная связь показателя сформированности социального навыка достижения цели отмечена по таким регуляторным компонентам саморегуляции, как программирование, ответственность, гибкость.

Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая связи социально-эмоционального навыка достижения цели и компонентов саморегуляции

Полученные данные предлагаются к использованию в образовательной сфере, прежде всего в области методической работы. Оценка степени сформированности отдельных компонентов саморегуляции может быть полезна при формировании классов различной предпрофессиональной направленности, принятии решения о форме постановки задач перед учащимися (например, соотношение количества самостоятельной и классной работы). Также представленная информация может быть полезна родителям для понимания значимости индивидуального профиля саморегуляции ребенка при выборе направления развития и образования.

Литература:

- Зинченко Ю. П., Моросанова В. И. Психология саморегуляции: эволюция подходов и вызовы времени / под ред. Ю. П. Зинченко, В. И. Моросановой. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 472 с.

- Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. Монография. 2-е изд. М.: Ленанд, 2010. 316 с.

- Кулагина И. Ю. Младшие школьники: особенности развития. — М.: Эксмо, 2009. — 176 с.

- Моросанова В. И., Бондаренко И. Н. Диагностика саморегуляции человека. — М.: Когито-Центр, 2015. — 304 с. (Университетское психологическое образование)

- Моросанова В. И. Психология осознанной саморегуляции: от истоков к современным исследованиям // Теоретическая и экспериментальная психология. 2022. Т. 15. № 3. С. 57–82. doi: 10.24412/2073–0861–2022–3-57–82

- Орел Е. А., Куликова А. А. Анализ психометрических характеристик инструмента оценки социально-эмоциональных навыков в начальной школе Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. № 3. С. 8–17.

- Gordeeva, T.O., Sychev, O.A., Lynch, M.F. (2020). The Construct Validity of the Russian Version of the Modi» ed Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) among Elementary and Middle School Children. Psychology in Russia: State of the Art, 13(3), 113–131. DOI: 10.11621/pir.2020.0308