Семантическое поле «цвет», реализующееся в оппозиции белого и черного цветов, является одним из основных семантически наполненных концептов в творчестве Марины Цветаевой. В данной статье это поле рассматривается на материале стихотворения «Белизна — угроза Черноте» (1918 г.), входящего в третий период развития творчества поэта. Цель и задачи: выявить специфику СП «цвет» и его взаимодействии с другими семантическими полями: СП «Бог» — СП «Сатана»; СП «праведность» — СП «греховность»; СП «добро» — СП «зло» и т. д.).

Ключевые слова: семантическое поле, СП, концепт, оппозиция белый, черный, взаимодействие семантических полей, цветовая ассоциация, ассоциат.

Формирование цветового кода является результатом «категории культуры» [1, с. 37]. Этому способствует особое содержание данной лексической микроструктуры, обусловленное количеством различных цветовых оттенков, которым присущи ряды символических значений. И на основе культурных смыслов цветовых концептов складывается индивидуально-личностная картина мира автора, реализующаяся в собственных ассоциативных полях, значениях и толкованиях.

Прежде чем перейти к анализу стихотворения из цикла «Лебединый стан», обратимся к предварительной характеристике СП «цвет» в идиолекте Марины Цветаевой. Основным источником для нас являются работы Светланы Верескун, которая занималась преимущественно изучением ахроматических цветов в творчестве поэта. Белый и черный оттенки, наравне с красным, являются преобладающими, составляют «интенсивно-тревожный триколор» поэтической картины мира Цветаевой [2, с. 183]. Данные цветовые лексемы образуют оппозицию «белый / черный», при этом приобретая индивидуально-авторскую ассоциативно-смысловую наполненность, часто противоположную общекультурному восприятию. Так, черный цвет в цветаевских текстах, по мнению Светланы Верескун, содержит положительную семантику, взаимодействуя с концептами «полнота»; «поэт» и «чара, тайный жар», «творчество» [3, с. 17]; а белый цвет в идиолекте поэта обычно выражает пустоту и бесстрастность.

Однако в ряде циклов, в частности в «Лебедином стане» (1917–1920), белый цвет представлен традиционно, в ассоциативной связи с такими понятиями как чистота, добро, свет, праведность, святость, а черный — с порочностью, злом, тьмой и греховностью.

Перейдем к анализу СП «цвет» в пересечении с другими семантическими полями в одном из стихотворений этого цикла: «Белизна — угроза Черноте».

Белизна —угроза Черноте.

Белый храм грозит гробам и грому.

Бледный праведник грозит Содому

Не мечом —а лилией в щите!

Белизна! Нерукотворный круг!

Чан крестильный! Вещие седины!

Червь и чернь узнают Господина

По цветку, цветущему из рук.

Только агнца убоится —волк,

Только ангелу сдается крепость.

Торжество —в подвалах и в вертепах!

И взойдет в Столицу —Белый полк! [4, с. 410]

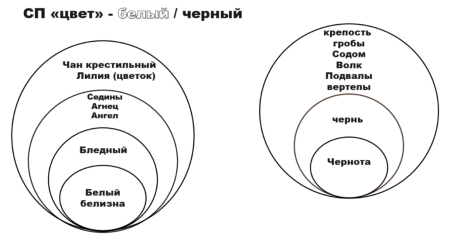

Основной смысловой оппозицией этого поэтического текста является оппозиция белый / черный, представленная СП белизна / чернота: (см. рис № 1)

Ядро — «белизна», «белый» (храм, полк); приядерная часть — бледный (синоним); ближняя периферия — «седины», «агнец», «ангел»; дальняя периферия — «лилия» («цветок»), «чан крестильный» (собственно цветаевский ассоциат)

Ядро — чернота; приядерная часть — «чернь»; периферия — «червь», «Содом», «гробы», «волк», «крепость», «подвалы», «вертепы»

Рис. 1

Вторым семантическим полем, образующим многогранные смысловые ряды является СП «Бог», которое представлено лексемами «нерукотворный круг», «Господин», «агнец», «ангел», « храм», «чан крестильный » и противопоставлено СП «сатана» («червь и чернь», «волк», «Содом» (СП «греховность»).

Лексема «Господин», данная с заглавной буквы, претендует на выражение сакральной семантики, связанной с понятием «Бог». В контексте атрибутом «Господина» является «цветок, цветущий из рук». Данный символ указывает на образ Иисуса Христа, из ран которого вырастают цветы (или красные — цвет крови, или белые — цвет святости и чистоты (связь с СП «цвет» и «цветы»)). Эта характерная внешняя черта Спасителя становится главным предметом его узнавания «червями» и «чернью» — униженных и оскорбленных обитателей «подвалов» и «вертепов» или людей грешных, чьи души, словно «вертепы разбойников», которые изначально были созданы как Храм Божий, жилище Святого Духа, но по своей воли вступили в союз с лукавым и осквернились грехами, а затем освободились от них благодаря очищающей силе Бога. Вторая трактовка лексем «червь и чернь» может быть связана с образами антогонистов Христа, а именно сатаны («червь неусыпающий») и его слуг, знающих Спасителя и боящихся Его.

Следующий образ — «Нерукотворный круг», актуализирующий в поэтическом тексте 3 взаимосвязанных друг с другом значения, которые входят в ряд существенных характеристик понятия «Бог»:

Круг = вечность (Круг как фигура, «образуемая правильной кривой линией без начала и конца» [5. с. 18] создает гармоничное пространство, никогда не прерывающиеся и не размыкающиеся, а, следовательно, вечное)

Круг = святость ( В иконографической традиции круг нимба является символом святости и знаком причастности к Божественному миру, чаще всего нимб окрашен или в золотой цвет — неизмененное вечное золото, или в белый — светоносная белизна, родственная Божественному, Фаворскому свету).

Круг = солнце (В мифопоэтической картине мира солнце осмыслялось как божество, однако и в христианской культуре до сих пор Бог, Христос метафорически соотносится с образом светила, например; «Солнце Правды»).

Можно провести и другую ассоциацию с образом круга. Во-первых, это купол храма, в основе которого лежит окружность, олицетворяя идеальный, Божественный мир. А во-вторых — «чан крестильный» (круглой формы) являясь атрибутом таинства крещения, совершаемого, как правило в храме, актуализирует символическое значение чистой, праведной жизни в Боге «до всего» (безгрешного младенца) и «после всего» (бесстрастного старца с «вещими сединами») — СП «праведность», широкое — СП «Бог».

В связи с этим следует рассмотреть и лексему «храм», которая выражает традиционную христианскую коннотацию: «дом Божий», место особого пребывания Бога на земле. Сакральная семантика храма соотносится с понятием «Бог» и, следовательно, соотносится и с постоянным признаком Божественной сущности — бессмертия (СП «жизнь»), которое противостоит всему тленному. Например, лексема «гроб» мыслится как конкретная, наиболее овеществленная единица, последний пункт пребывания материальной оболочки — тела (СП «смерть»). На дальней периферии «храму», как царству праведности (СП «праведность»), противопоставлен «Содом», как «царство греха» (СП «греховность»), гибнущего сначала духовно от власти Сатаны, а после — физически наказание от гнева Божьего, в наказание за грехи (подробнее ниже).

В третьей строфе СП «Бог» и СП «сатана» выражены лексемами «агнец» и «волк», выражающие разные символические значения. Агнцу в оппозиции белый / черный, присуще белая окраска по внешнему виду и «белая» символическая семантика (непорочность, чистота, кротость) связываемая с аллегорическим образом Христа, добровольно идущего на заклание за грехи мира (СП «Бог»), в отличие от волка — свирепого хищника, расхитителя, традиционно воспринимаемого как исключительно отрицательный образ. Например, в словаре символов В. В. Похлебкина, волк — «служитель тьмы, страж Ада (волк Фенрир — в скандинавской мифологии)» [6. с. 100], враждующий против Бога и человека (СП «Сатана»).

Помимо уже рассмотренных лексем, входящих в СП «праведность» следует подробнее рассмотреть и другие ассоциаты этого поля. Ядро СП «праведность» представлено эксплицитно: лексемой с корневой морфемой — прав –: «праведник», а противопоставленное семантическому полю «праведность» семантическое поле «греховность» выражено имплицитно, а именно словом-маркером культуры: «Содом». В этой оппозиции необходимо учитывать цветовую ассоциацию каждой лексемы. Праведнику дана качественная характеристика его внешности прилагательным — «бледный», которая свидетельствует о его внутренней чистоте, выражающейся соответствующей степенью цвета лица, бледного, но близкого к белому, светлому («светлое лицо» в перен. «чистое», «ясное»). Бледность праведника — не признак болезни, а выразитель света и гармонии одной души против Содома как некого социального пространства. Названный библейский городвкультурном сознании осмысляется как очевидный пример нечестия и является олицетворением беспорядка, хаоса и разврата или обозначением зла как такового. Первичная цветовая ассоциация, возникающая в соответствии с этим образом — красные, бордовые оттенки, но в данном контексте Содом отождествляется не столько с активным горением, сколько с черным густым дымом или с тьмой ночи, когда и совершается кара небесная.

В связи с СП «праведность» — «греховность» необходимо рассмотреть и СП «цветы», включающее лексемы «лилия», «цветок», «цветущий» (об этих лексемах мы уже сказали выше); которое тесно связано с СП «цвет».

Значения лексемы « лилия» следует оценивать в следующих контекстах:

Белая лилия — символ непорочности и чистоты (В христианстве лилия является атрибутом некоторых святых, а также связывается с невинностью Богородицы, часто встречаясь в иконографии «Благовещения» и «Неувядаемый цвет»).

«Лилия в щите» — символ монархической власти , обязанный своим происхождением средневековой франкской легенде (середина V в.) о (геральдической) лилии Хлодвига, дарованной ему ангелом на поле битвы в знак победы и Божественной благодати.

«Не мечом, а лилией в щите» / Лилия — символ милости ( В западной иконографии встречаются изображения Страшного суда, на котором Иисус Христос восседает на царском престоле и по обе стороны головы Спасителя расположены лилия (символ милости) и меч (символ справедливости).

Цветаевский праведник, выражая протест, не избирает радикальные и кровавые методы черных душ, а идёт путем светлой истины, совершая суд по милости.

Бледному праведнику, по набору высоких нравственных принципов, подобен и «ангел», традиционно воспринимаемый как вестник Бога, служитель света и «белизны». Ангел может быть и воином, который благодаря своей сияющей праведности и тем не менее угрожающему виду подчиняет Божественной воле любую, даже самую неприступную душу («крепость») и свергает власть тьмы.

И последнее, что необходимо рассмотреть в данной связи, это масштаб борьбы добра и зла, белизны и черноты. Если в первой строфе бой совершается на уровне человеческом, земном (бледный праведник — человек, белый храм — священное место на земле), то в третьей строфе — борьба достигает своего апогея, нося уже космогонический характер (ангел — небесный дух, агнец — символ Христа). Вечное столкновение Добра и Зла должно завершится победой первого, вхождением в «Столицу» земли, овеянную тьмой, «Белого полка» ангелов (отсылка ко Второму пришествию в Откровении Иоанна Богослова).

Возможно и другое значение, если предположить, что «торжество» света над тьмой свершилось еще на земле, то парадное великое шествие ангелов-воинов — это завершающий этап, либо возвращения «Белого полка» в Град Божий — Царство Небесное («взойдет» в Столицу, соответствующее значении приставки — вз — «направление действия вверх»), либо наступление времени Града Божьего на земле. Более приземленное значение — политическое обстановка России 1918 г., борьба за власть революционных движений. Надежда Цветаевой на победу Белой Армии и возвращение былой великой и святой России.

Таким образом, рассмотренные семантические поля «Бог / сатана», «праведность / греховность», «жизнь / смерть» и СП «цветы» в идиолекте Марины Цветаевой получают более развитую символику за счет их взаимодействия с основным СП «цвет», которое реализуется в собственно цветовых номинантах («белый», «белизна», «чернота») и имплицитных ассоциатов с «белой / черной» семантикой, формируя систему общехристианских смыслов на уровне поэтического текста.

Литература:

- Верескун, С. А. Ассоциативно-смысловое поле цвета в прозе М. И. Цветаевой: специальность 10. 02. 01 «Русский язык»: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Верескун Светлана Андреевна; Южный Федеральный университет. — Ростов-на-Дону, 2012. — 276 с.: — Библиогр.: с. 37, 95. — Место защиты: Юж. федер. ун-т. — Текст: непосредственный.

- Маслова, В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой / Валентина Авраамовна Маслова. — Москва: Флинта: Наука, 2004. — 256 с. Текст: непосредственный.

- Бобрышева, И. А. Семантическое поле «пустота» в идиолекте М. И. Цветаевой: специальность 10. 02. 01 «Русский язык»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Ирина Александровна Бобрышева; Южный Федеральный университет — Ростов-на-Дону, 2013. — 27 с.: ил. — Библиогр.: с. 17 –Место защиты: Юж. федер. ун-т. Текст: непосредственный.

- Цветаева, М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / М. И. Цветаева; [Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц, Л. Мнухина]. Т. 1. Стихотворения [Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц, Л. Мнухина] — Москва: Эллис Лак, 1994. — 639 с. Текст: непосредственный.

- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. К — Я / гл. ред. С. А. Токарев. — 2-е изд. — Москва: Российская энциклопедия, 1994, 1992. — 718 с.: ил. — В вых. дан. также: Минск: Дилер; Смоленск: Русич. — ISBN 5–85270–016–9. — ISBN 5–85270–069-х. — Текст: непосредственный.

- Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и эмблематики / Вильям Васильевич Похлебкин. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Москва: Междунар. отношения, 1994. — 558, [2] с.: ил.; 21 см.; ISBN 5–7133–0506–6 (в пер.) — Текст: непосредственный.