Когда в доме появляется малыш, родители начинают волноваться — все ли хорошо, правильно ли он развивается, хорошо ли видит и слышит, почему еще не разговаривает? Особенно волнует вопрос речи. Мне хотелось бы простым языком объяснить родителям, как устроена наша речь и что они могут сделать для своего малыша. Ни один специалист за два часа в неделю не сможет преодолеть трудности вашего ребенка. Только совместные усилия родителей и специалистов помогут развить речь ребенка до доступного для него уровня. Ведь маме не надо создавать специальные условия для занятий, она может в игровой форме развивать речь малыша во время купания, во время прогулок, во время приготовления пищи или уборки и так далее.

Многие исследователь ещё в середине XX века занимались вопросами формирования высших психических функций, одной из которых является речь.

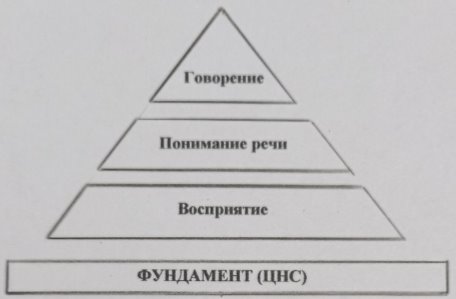

Любое здание хорошо стоит, если у него крепкий фундамент. Если представить человека в виде многоэтажного дома, то речь (умение говорить) будет располагаться на самом верхнем этаже. Она является высшей психической функцией и формируется на основе работы всех остальных систем организма. Любой сбой на нижнем этаже будет отражаться на состоянии речевой функции. Трещина в фундаменте приводит к поломкам на всех этажах. Это может стать причиной поломки целого ряда комплексов, расположенных выше. Что же является фундаментом в этом многоэтажном строении под названием «человек»? И как повреждения этого самого фундамента влияет на формирование речи?

Фундаментом для формирования высших психических функций является Центральная нервная система (ЦНС). Её основа закладывается в первом триместре беременности, вот почему этот период очень важен и к нему особенным образом должны относится мамочки. Любая инфекция, употребление лекарственных препаратов, табака, алкоголя, наркотиков, высокая температура в данном периоде могут привести к проблемам (к той самой поломке фундамента). Речевая функция сама по себе представлена в виде речевого восприятия, но её смело можно рассматривать как вариант адаптивного поведения [4]. Речевой акт опирается на все функции, в том числе на внимание, мышление и память. Речь — это всего лишь верхушка айсберга, которая надстраивается над другими высшими психическими процессами. А то, на чем она базируется, находится вне поля нашего зрения, но имеет огромное значение для её формирования.

Я предлагаю рассмотреть наиболее простой вариант пирамиды, который будет понятен не только специалистам, но и родителям, желающим разобраться в данном вопросе.

Во время говорения головной мозг принимает и обрабатывает огромное количество информации. Речевой акт — это непрерывная цепочка различных операций, которыми управляет мозг. Для осуществления данного акта головной мозг должен пройти огромное количество этапов развития и созреть, чтобы стать отлаженным механизмом, доведенным до автоматизма.

Рис. 1. Речевая пирамида

Фундаментом любых функций человеческого организма является ЦНС, а точнее, головной и спинной мозг. Если в ней происходит сбой, то нарушаются навыки, в зависимости от места «поломки». Задача специалиста уметь опознавать эту поломку, определить её значение для речевого акта, наметить план работы так, чтобы отстроить речь до такого уровня, который будет доступен для конкретного малыша.

Получается, что нарушения речи у ребенка могут быть связаны либо с нарушением процессов, протекающих в головном мозге, либо с недостаточной информацией, поступающей от органов, рецепторов и частей тела. В первом случае могут быть нарушены речевые зоны головного мозга. Во втором случае возможна неисправность рецепторов, воспринимающих информацию.

Большинство специалистов концентрируют свое внимание на ЦНС, но нельзя недооценивать и её периферическую составляющую. Сама по себе ЦНС бесполезна, если не может управлять процессами, происходящими внутри человеческого организма. Этот процесс управления осуществляется за счет подачи информации периферической системы в ЦНС. Чем ближе к центру и масштабнее поломка данной системы, тем меньше функций будет доступно ребенку. Именно поэтому специалисты утверждают, что нервная система является фундаментом многоэтажного здания под названием ЧЕЛОВЕК!

Мы уже выяснили, что эта сложная система состоит из двух частей: центральной и периферической. Центральная включает в себя головной и спинной мозг, а периферическая — многочисленные нервы, нервные узлы и нервные окончания. Обе части состоят в основном из скопления специальных клеток (нейронов).

Нервная система собирает, анализирует и передает информацию другим органам и системам организма, поэтому формируется первой, сразу после зачатия нового человека [7]. Уже на третьей неделе эмбрионального развития образуется нервная пластинка, которая совсем скоро становится нервной трубкой — зачатком спинного и головного мозга. А всего лишь через два месяца из неё почти полностью будет сформирована ЦНС. Периферическая её часть будет формироваться ещё несколько десятков лет после рождения, устанавливая все новые и новые нейронные связи.

Головной мозг — это биологический процессор, в котором за секунды могут происходить триллионы различных операций. Его исправность очень важна для сохранности процессов, протекающих в нашем организме [8]. Нужно понимать, что ребенок с органическим (непреодолимым) поражением мозга не способен овладеть речью (и другими функциями) в полном объеме. В самых тяжелых случаях специалистам совместно с родителями приходится искать альтернативные способы общения.

Спинной мозг отвечает за проведение нервных импульсов от головного мозга к другим органам и за формирование рефлекторного ответа на внешние раздражители. Нарушения в этой части снижают чувствительность соответствующих участков и моторную функцию, что в свою очередь замедляет темп речевого развития [8].

Нейроны — специальные клетки, способные передавать электрический и химический сигнал. Это переходник, соединяющий два провода, на одном конце которого «вилка» (дендрит), принимающая сигнал из внешней среды, а на другом конце — «розетка» (аксон), передающая этот сигнал дальше. В нашем организме миллиарды таких переходников и удлинителей, связанных в единую разветвленную сеть. Места скопления таких переходников (нейронов) образуют нервные узлы (ядра) [8].

Периферическая система отвечает за связь нейронов между собой и транспортировку информации. Вся воспринимаемая информация направляется в главный процессор — головной мозг, а там перерабатывается, анализируется и сохраняется, чтобы рано или поздно отправить ответ к органам и тканям при помощи периферической нервной системы. «Провода», которые идут от ядер головного мозга в одном направлении, покрывается единой оболочкой, словно обматываются изолентой. Это наши нервы, а «вилка» и «розетка», которыми они оканчиваются, — нервные окончания (синапсы) . Синапсы воспринимают сигналы из внешней среды либо передают электрический импульс, идущий от мозга к органам и тканям. Ими пронизаны кожа, мышцы, наши органы и ткани. Синапсы, воспринимающие сигналы, называются рецепторами и располагаются в органах чувств (глазах, ушах, носу и др.).

Чтобы в организме не случилось перегрузки, нервные окончания неплотно прилегают друг к другу и образуют синаптическую щель . Но взаимодействие между элементами нервной системы может происходить не только посредством электрических импульсов, но и при помощи нейромедиаторов. Это биологически активные вещества, вырабатываемые самими нервными клетками, предназначенные, в первую очередь, предавать импульс там, где нет плотного соединения компонентов, а именно в синаптической щели.

Если процесс выработки данных веществ (нейромедиаторов) нарушается, например, при длительном стрессе, происходит сбой в работе мозга. Это может отразиться на формировании и развитии речи. Но в отличие от органического поражения, функциональные сбои можно наладить, в том числе с помощью медикаментозного лечения. Вот почему очень важно правильно определить вид нарушения.

Мозг человека развивается постепенно, осваивает все новые и новые функции. Постепенно в работу включаются новые области, выстраиваются миллиарды нейронных связей. Первыми включаются функции необходимые ребенку для выживания сразу после рождения, когда малыш из знакомой ему внутриутробной среды попадает в этот мир. Затем включаются функции отвечающие за обучение и овладение новыми навыками. Самыми последними включаются механизмы, отвечающие за самостоятельную деятельность.

Концепция, предложенная А. Р. Лурией [5], включает в себя три функциональных блока мозга.

Первый блок — блок регуляции тонуса и бодрствования (мозжечок, регуляторная формация, лимбическая система и др.) формируется раньше других и начинает функционировать внутриутробно.

Мозжечок формируется на восьмой неделе эмбрионального развития. Он является ядром вестибулярной системы. Его формирование происходит под воздействием внешних факторов. Легкие покачивания мамы при ходьбе стимулируют развитие вестибулярного аппарата ребенка. В этот же период закладываются первые мышечные пучки и нервные волокна у эмбриона. Малыш начинает шевелиться. Эти первые шевеления также отражаются на развитии мозжечка, который в дальнейшем будет отвечать и за проприоцепцию (ощущения собственного тела) и плавность движений. Он станет командным пунктом, контролирующим работу внутренних органов.

Мозжечок отвечает за внимание и своевременный ответ на внешний раздражитель. Поэтому очень важно и полезно воздействовать на проприоцептивную систему для развития способности ребенка концентрироваться и удерживать внимание на предмете или процессе. При изучении работы мозга [7] мозжечок достоин особого внимания, так как отвечает за бесперебойное протекание когнитивных и познавательных процессов.

Таламус и гипоталамус формируются к концу второго и началу третьего месяца внутриутробного развития. Первый отвечает за первичную обработку поступающей информации, второй — за важнейшие процессы: частоту сердечных сокращений, глотание, терморегуляцию и т. д.. Эти структуры обеспечивают выживание ребенка после рождения. Эти системы относятся к одному функциональному блоку мозга, но принадлежат разным системам (лимбической и эндокринной), что позволяет активизировать внимание в ответ на внешние и внутренние раздражители. Лимбическая система предназначена для управления эмоциями и поведением. А самым важным элементом первого блока является ретикулярная формация — своеобразный генератор энергии, аккумулятор внутри нашего мозга. Эта часть нервной системы отвечает за вопросы возбуждения и торможения (сон и бодрствование, контроль жизненно важных функций) [6].

Второй блок — сенсорные зоны коры (височная, теменная и затылочные) надстраивается над структурами первого блока. В нем собирается и обрабатывается вся полученная через рецепторы информация. Они отвечают за обнаружение (что и где), узнавание предметов (память) и формирование моторной программы.

Третий блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (лобные доли головного мозга) [5]. Эта область развивается долго и отвечает за долговременное планирование, программирование, регуляцию и контроль над всеми протекающими процессами в организме, включая речь.

Нервная система является фундаментом для развития всех систем и функций организма (в том числе и для развития речи). Важно, чтобы все процессы, связанные с речевым актом, протекали без задержек и нарушений.

Бывает так, что созревание клеток коры головного мозга несколько снижены, что может привести к задержке речевого развития. В этом случае отмечается спонтанное развитие речи и могут родителям кажется, что все само собой наладится. Даже когда задержка речевого развития происходит ввиду низкой скорости созревания нервных клеток, ребенок может нуждаться в педагогической и медикаментозной помощи. Но у родителей бытует мнение, что применение лекарственных препаратов в данном контексте вообще не уместно, что является глубоким заблуждением.

При нарушениях в работе мозга ожидание родителей может затянуться, а потерянное время наверстать будет очень сложно, а порой невозможно. Именно поэтому специалисты, работающие в этой области, утверждают, что все нужно успеть до пяти лет. Для развития речи — это сензитивный период (время, когда можно добиться максимального результата при минимальных затратах). Для появления речи — это возраст от двух до трех лет. А после пяти лет возможности речевого развития снижаются ежедневно и падают на столько, что надеяться на полноценное развитие устной речи, появившейся позже, не стоит.

Я рекомендую родителям быть особенно внимательными к речевому развитию своих малышей и при первых признаках задержки его развития обращаться к специалистам. Лучше перестраховаться, нежели упустить то самое драгоценное время.

Литература:

- Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Дж. Айрес [пер. с англ. Юлии Даре]. — М.: Теревинф, 2009. — 272 с.

- Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических заведений. — Изд. 3-е, стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 400с.

- Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.

- Калягин В. А. Логопсихология: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. — М.: Академия, 2006. — 320 с.

- Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 384 с.

- Маклаков А. Г. Общая психология. — СПб.: Питер, 2001. — 592 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»)

- Мтуи Э. Клиническая нейроанатомия и неврология по Фицджеральду / Э. Мтуи, Г. Грюнер, П. Докери; перевод с английского под редакцией Ю. А. Щербука и А. Ю. Щербука. — М.: Издательство Панфилова, 2018. — 400 с.: ил.

- Пашков А. А. Неврология и нейрохирургия: пособие / А. А. Пашков. Витебск: ВГМУ, 2015, — 190 с.