Ключевые слова: моноцитарное происхождение, клетка.

Состояние регионарных к раковой опухоли лимфатических узлов во многом определяет прогноз заболевания. Важную роль в иммунном ответе при развитии злокачественных новообразований играет ретикуло-гистиоцитарная система. Макрофаги стимулируют Т- и В-клеточные иммунные реакции, а также осуществляют фагоцитоз опухолевых клеток. Макрофагальная система лимфатического узла представлена свободными и фиксированными клетками. К первым относятся пришлые макрофаги моноцитарного происхождения. Ко вторым — 4 типа ретикулярных клеток: 1)гистоциты синусов; 2) дендритные ретикулоциты фолликулов; 3) интердигитирующие ретикулоциты паракортикальной зоны; 4) фибробластические ретикулоциты. Все они имеют различный иммуногистохимический фенотип и выполняют различные функции. При иммунном ответе эти клетки действуют либо самостоятельно, либо во взаимодействии с иммунокомпетентными элементами. Для оценки роли макрофагальной системы лимфатического узла, с учетом ее сложной организации, необходима, как точная идентификация составляющих ее клеток, так и оценка их функционального состояния.

Целью настоящего исследования явился ультраструктурный и количественный иммуногистохимический анализ клеток макрофагального ряда для определения их возможной роли в процессе метастазирования рака.

Были изучены регионарные лимфатические узлы, полученные во время операций по поводу рака различной локализации от 50 онкологических больных. Фиксацию материала осуществляли в 10 % нейтральном формалине по Лилли или жидкости Боуэна. После соответствующей проводки следовала заливка в парафин. На микротоме «LeicaSM 2000R» изготавливали гистологические срезы толщиной 5–7 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, а также ван Гизону.

Иммуногистохимическое исследование проводили с помощью стандартного биотин-стрептавидин-пероксидазного метода (DAKO: LSAB® + System-HRP, код K0690) с диаминобензидином в качестве хромогена. Использовали моноклональные антитела: для макрофагов моноцитарного происхождения — против лизоцима; для гистиоцитов синусов — против α-1-антихимотрипсина; для дендритных ретикулоцитов — против СD35; для интердигитирующих ретикулоцитов — против белка S100; для фибробластических ретикулоцитов — против виментина. Характеристика антител представлена в таблице.

|

Антиген |

Клон |

Специфичность |

Рабочее разведение |

Фирма-производитель |

|

лизоцим |

поли- клональные, код PU 024-UP |

свободные макрофаги моноцитарного происхождения |

1:100 |

Diagnostic Biosystems |

|

α-1-анти-химо-трипсин |

A022 |

фиксированные макрофаги — гистиоциты синусов |

1:200 |

Dako |

|

CD 35 |

E11 |

дендритные ретикулярные клетки |

1:50 |

Diagnostic Biosystems |

|

белок S100 |

E2144 |

интердигити-рующие ретикулярные клетки |

1:300 |

Spring |

|

виментин |

V9 |

фибробласты, фибробластические ретикулярные клетки |

1:300 |

Lab Vision |

Светооптическое изучение гистологических препаратов осуществляли с использованием микроскопа «Axioscop-Zeiss AG». Количественный анализ проводили при помощи морфометрической окулярной сетки Г. Г. Автандидова.

Для электронной микроскопии материал фиксировали в забуференном 2,5 % растворе глутаральдегида, после чего помещали на 2 часа в 1 % раствор OsO₄, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заключали в эпон-812. Полутонкие срезы окрашивали раствором толуидинового синего. Ультратонкие срезы переносили на опорные сетки и контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца. Изучение объектов проводили в электронном микроскопе «JEM-100С».

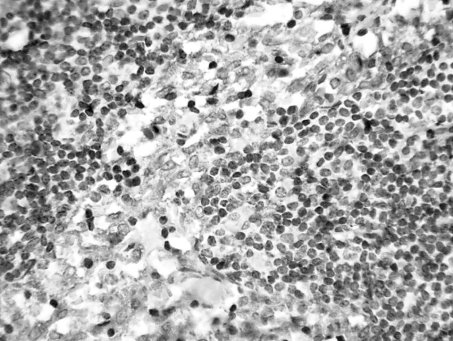

В результате исследования установлено, что в непораженных метастазами лимфатических узлах происходит активация всех звеньев макрофагальной системы. Количество клеток, экспрессирующих лизоцим составляет 6,0 %, а α-1-антихимотрипсин — 21,3 %, что сопровождается явлениями синусного гистиоцитоза (рис. 1).

Рис. 1. Экспрессия α -1-антихимотрипсина в ретикулярных клетках при синусном гистиоцитозе. LSAB-метод с докраской гематоксилином. х 200.

Содержание СD35-позитивных клеток в фолликулах с реактивными центрами составляет — 16,5 %, а белок S100-позитивных ретикулоцитов в гиперплазированной паракортикальной зоне — 13,1 %. Количество фибробластических ретикулярных клеток, судя по экспрессии виментина, незначительно — 3,5 %.

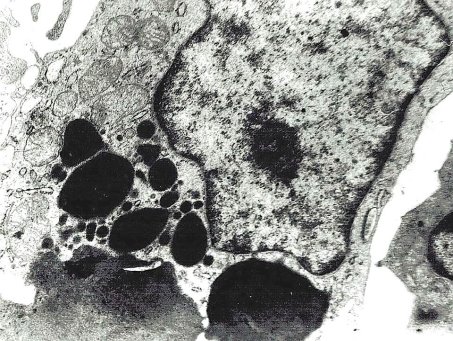

Ультраструктурный анализ показывает активацию в синусах дендритных ретикулярных клеток, которые переходят в разряд фагоцитирующих. Для них характерно наличие крупного светлого ядра с локализацией по периферии небольшого количества плотного хроматина и 1–2 ядрышек. В цитоплазме содержатся единичные митохондрии, вакуоли, многочисленные лизосомы и фаголизосомы (рис. 2). При развитии опухоли в состоянии фагоцитоза в синусах находятся также и свободные макрофаги моноцитарного происхождения.

Рис. 2. Ретикулярная клетка синуса в состоянии фагоцитоза. Электронограмма. х 15000.

При появлении метастазов, на фоне гипоплазии паракортикальной зоны и уменьшения явлений синусного гистиоцитоза, происходит значительное снижение процента клеток, содержащих лизоцим, α-1-антихимотрипсин и белок S100 — до 3,5 %, 18,7 % и 9,3 % соответственно. В то же время количество элементов, экспрессирующих СD35 в гиперплазированных фолликулах практически не меняется и составляет 16,2 %, а виментин-позитивных фибробластических ретикулоцитов — увеличивается до 4,8 %. Ультраструктурный анализ показывает практически полное исчезновение свободных макрофагов в синусах и падение фагоцитарной активности фиксированных ретикулярных клеток.

Оценивая полученные данные, необходимо отметить, что пришлые клетки моноцитарного происхождения, кроме стимуляции иммунного ответа могут, наряду с фиксированными гистиоцитами синуcов, осуществлять независимый, «неиммунный» фагоцитоз опухолевых клеток. Дендритные и интердигитирующие ретикулоциты не фагоцитируют, но активируют иммунные реакции путем «презентации» антигена. Первые ответственны за В-клеточный (гуморальный) иммунный ответ, а вторые — за Т-клеточный. Таким образом, уменьшение количества свободных макрофагов моноцитарного происхождения и фиксированных гистиоцитов синусов при опухолевом росте приводит к падению фагоцитарной активности. Уменьшение числа интердигитирующих ретикулоцитов может обуславливать недостаточную стимуляцию Т-клеточного иммунитета, который играет главную роль в борьбе с опухолью. Сохранение на высоком уровне количества дендритых ретикулоцитов позволяет реализовывать реакции В-клеточного иммунитета, которые могут усиливать опухолевый рост за счет блокирующего действия гуморальных антител. Фибробластические ретикулярные клетки, наряду со склеротическими процессами в лимфоидной ткани, могут при метастазировании способствовать фиксации и консолидации опухолевых клеток.

Таким образом, для объективной оценки состояния ретикуло-гистиоцитаргой системы ЛУ при антигенной стимуляции необходим комплексный гистологический, иммуногистохимический и электронно-микроскопический анализ. Такой подход позволяет не только точно идентифицировать все клеточные элементы, но и определить их функциональную активность.