В статье представлены результаты изучения трансформаций этнической идентичности студенческой молодежи. Установлена значимость этничности для студентов-представителей разных национальностей; выявлена связь между актуальностью этничности и трансформациями этнической идентичности.

Ключевые слова: этническая идентичность, этничность, позитивная этническая идентичность, гиперидентичность

В современных условиях человек сталкивается с проблемой сочетания противоположных тенденций: с одной стороны, — глобализации, интеграции, и с другой — актуализации различий, в том числе, этнических, расовых, религиозных. В связи с этим проблема этнической идентичности это — не только теоретическая проблема, но и вопрос определения субъектом своей позиции, характера взаимодействия в поликультурном мире, что особенно важно по отношению к студенческой молодежи.

Этничность (этническая идентичность) — это важнейшая составляющая общей социальной идентичности человека. По мнению Л. М. Дробижевой, этническая идентичность это — не только самоотождествление, но и представление о своем народе, его языке, культуре, территории, интересах, а также эмоциональное отношение к ним [1].

Устойчивая и позитивная этническая идентичность — необходимые условия для ощущения группой своей психологической безопасности и стабильности [3]. Она означает принятие определенных групповых установок, сходный образ мыслей и разделяемые этнические чувства; определяет место субъекта в многонациональном обществе, а также характер и способы поведения внутри и вне своей группы [2].

Нами были изучены особенности трансформаций этнической идентичности студенческой молодежи. Мы ставили перед собой следующие исследовательские задачи:

- Изучить значимость этнической идентичности для студентов;

- Выявить отношение студентов к своему этносу и другим этническим группам;

- Проанализировать взаимосвязь между трансформациями этнической идентичности и сформированностью Я-этнического студентов.

В качестве методологической основы исследования мы рассматривали следующиетеоретические положения социально-психологической концепции межэтнических отношений Г. У. Солдатовой:

‒ Этничность — это присущий группе внутренний психокультурный ресурс, форма внутригруппового и межгруппового взаимодействия;

‒ этничность — главная характеристика этнического самосознания, его когнитивно-мотивационное ядро, содержит в себе этническое бессознательное [2].

В нашем исследовании приняли участие 49 студентов 1 курса Института естественных наук и математики и Института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. По результатам анкетирования студенты отнесли себя к следующим этническим группам: русские, хакасы. Респонденты из национально-смешанных семей идентифицировали свою этничность как русско-татарскую, русско-якутскую, немцы-чуваши-цыгане-поляки-белорусы. Основаниями для определения этнической идентичности были названы: национальность отца, матери, язык, личный выбор.

Важной характеристикой позитивной этнической идентичности является ее актуальность и значимость для человека. С помощью теста М.Куна и Т.Макпартленда «Кто Я?» нами была изучена значимость категории «этничность» в структуре «личностного Я». Респондентам предлагалось дать 20 ответов на вопрос «Кто Я?», назвав наиболее важные для него характеристики. Обозначение респондентом своей этничности говорит о сформированности положительной этнической идентичности, принятии себя как представителя определенного этноса. Важен, также ранг категории этничности в тексте ответов (в начале, середине, конце). Это определяет актуальность и значимость данной категории в самосознании человека.

Полученная в результате опроса совокупность характеристик была подвергнута контент-анализу. В качестве основной категории контент-анализа мы выделили этнорегиональную идентичность, которая включает в себя этническую, гражданскую идентичность (гражданин, россиянин и др.) и локальную, местную идентичность (из Абакана, житель Хакассии и т. д.). Контент-анализ показал, что наиболее важными для студентов характеристиками являются социальное положение (студент), пол, а также субъективные личностные характеристики (честный, привлекательный, умный, ленивый и т. д.). Свою этническую принадлежность указали только 16,28 % опрошенных (12,2 % хакасов и 2,04 % русских и студентов из национально-смешанных семей). При сопоставлении представленности категорий «этничность» и «гражданственность» (общероссийская) более значимой оказалось гражданственность. Локальную идентичность определили только 4,08 % опрошенных.

Таблица 1

Актуальность категории «этничность» для представителей разных национальностей (в%)

|

Категории |

Русские |

Хакасы |

Студенты из национально-смешанных семей |

Всего |

|

Этническая идентичность |

2,04 |

12,2 |

2,04 |

16,28 |

|

Гражданская идентичность |

2,04 |

12,2 |

0 |

14,24 |

|

Локальная идентичность |

4,08 |

0 |

0 |

4,08 |

Актуальность категории для представителей различных национальностей распределилась следующим образом: у русских и студентов из национально-смешанных семей этническая принадлежность занимает 16–18 место; у хакасов — 1–2 место.

Таким образом, можно заключить, что этническая принадлежность для большинства студентов не является значимой. С чем это связано? Актуальность этничности для индивида зависит от многих факторов: жизненных приоритетов и ценностей, общей культуры, воспитания, а также внешних факторов. По мнению Г. У. Солдатовой в более или менее спокойной социально-политической обстановке категория этничности не является доминирующей [2]. Более высокий уровень актуальности этничности у хакасов, как представителей небольшой этнической группы, может быть связан со стремлением повышать и укреплять свою этническую идентичность.

В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность свойственна подавляющему большинству. Она предполагает толерантное отношение как к собственной, так к и другим этническим группам, в то время как акцентированная этническая идентичность выражается в готовности к любым действиям во имя интересов своей национальности. Мы исследовали трансформации этнической идентичности с помощью методики «Типы этнической идентичности (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова)

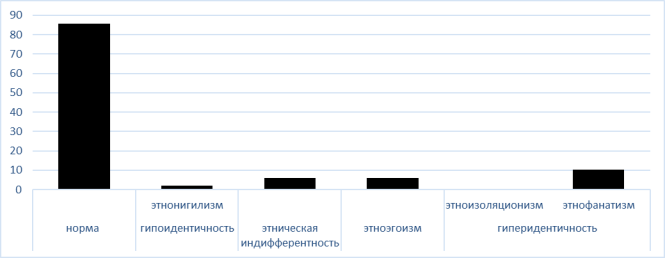

Методика содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической идентичности. Этнонигилизм — одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от собственной этнической группы. Этническая индифферентность — размывание этнической идентичности, неактуальность этничности. Норма (позитивная этническая идентичность) — сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление различных форм этнической нетерпимости. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида [2].

Результаты диагностики показали, что для 85,71 % опрошенных характерна позитивная этническая идентичность (уровень нормы), предполагающая толерантное отношение к собственной и другим этническим группам, Уровень нормы является необходимым условием самостоятельности и стабильного существования отдельных этнических групп, с одной стороны, и обеспечивает мирное межкультурное взаимодействие в полиэтническом мире — с другой.

Доля респондентов этнически индифферентных, отнесших себя к типу людей, которые «никогда серьезно не относились к национальным проблемам», составила 6,12 %. На последнем месте находятся этнонигилистические установки — 2,05 %. Вместе с тем, гиперидентичные тенденции продемонстрировали 10,22 %. Это люди, которых раздражает общение с другими национальностями или они не одобряют межнациональные браки, ощущают превосходство своей национальности. Таким образом, доля негативно настроенных на межэтническое взаимодействие людей среди студентов относительно невысока, однако, безусловно, требует внимания педагогов и психологов.

Рис 1. Трансформации этнической идентичности студентов

Была установлена взаимосвязь между значимостью для личности категории этничности и трансформациями этнической идентичности. Респонденты, для которых этничность актуальна, характеризуются в большей степени позитивным отношением и к другим этносам (16,28 %). У опрошенные, для которых этничность не значима, отмечается склонность к негативным трансформациям этнической идентичности: у 10,2 % выявлены гиперэтничные установки (этноэгоизм и этнофанатизм).

Рассмотренные в работе особенности этнической идентичности студентов, выявленные проблемы и взаимосвязи между типами этнической идентичности и значимостью этничности могут явиться основой психолого-педагогической работы по развитию культуры межэтнических отношений.

Литература:

- Дробижева Л. М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М. К. Горшков. — Вып.7. — М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 214–228.

- Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. — М.: Смысл, 1998, 389 с.

- Социальная идентификация личности / Под ред. В. А. Ядова. М: Институт социологии, 1993.