В статье рассмотрена проблема таяния ледников в Арктике и предложена идея по решению этой проблемы на примере разработки автономного генератора льда.

Ключевые слова: лед, вода, опреснение, таяние льдов, дрон плавательный, ледовое полотно.

Таяние ледников — проблема не новая, однако острая. В последние годы сокращение количества льдов происходит рекордными темпами. Согласно прогнозам, Арктика может остаться без льда уже к 2050 году, если человечество не предпримет никаких мер по устранению этой проблемы. Таяние льдов приводит к увеличению площади океана. Лед отражает солнечные лучи, а вода напротив — поглощает их и нагревается, что приводит к зацикливанию процесса. Площадь арктического морского льда достигла своего максимума 15 февраля 2022 года, составив 14,88 млн квадратных километров.

Проблема глобального потепления беспокоит учёных и исследователей всего мира. Повышение температуры ведет к ухудшению экологической обстановки на планете, в том числе к таянию льдов. Именно этой проблеме посвящена данная работа.

В работе представлено одно из возможных решений данной проблемы. Разрабатываемое устройство представляет собой плавательный дрон с функцией создания ледяных пластин путем опреснения морской воды. Конструкция устройства позволяет формировать целостное полотно из полученных ледяных пластин, что способствует сокрытию темной части моря от солнечных лучей, тем самым снижая скорость нагревания планеты. Помимо этого, формирование широкой площади ровной поверхности способствует комфортному размещению научных станций.

Для создания льда необходимо избавить воду от примесей, в основном — соли. Существует множество способов опреснения: вымораживание, дистилляция, обратный осмос (ультрафильтрация), ионный обмен, электродиализ, опреснение с помощью листа дисульфида молибдена, шоковый электродиализ.

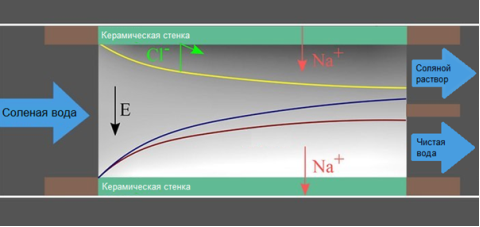

Подробно изучив данные способы опреснения для дальнейшей работы был выбран способ опреснения шоковым электродиализом. Данный метод был создан исследователями из Массачусетского университета под руководством профессора Мартина Базант. Загрязненная жидкость течет внутри пористого керамического материала, содержащего крошечные частички стекла. Под воздействием мощного электрического поля, поток разбивается на два: очищенный от всех примесей и концентрированный — далее их нужно только разделить механической перегородкой (рисунок 1).

Рис. 1. Принцип работы шокового электродиализа

Данный метод фильтрации способен конкурировать по дешевизне и эффективности с обратным осмосом. Установка шокового электродиализа не требует крупного оборудования или инфраструктуры, замены мембран или реагентов, а следовательно и частого обслуживания.

Полученной опресненной воде необходимо придать подходящую форму для воссоздания будущего полотна. Она должна быть симметричной и иметь как можно меньше острых углов. Под данное условие подходят правильный четырёхугольник (квадрат) и правильный шестиугольник. Шестиугольник, в отличие от квадрата, обладает формой более подходящей для соединения и формирования более прочного соединения между пластинами.

После создания льдины необходимо изъять её из формы. Сделать это можно используя ту же технологию, применяющуюся на производстве льда в промышленных масштабах. После замораживания воды в формах, его переносят в оттаиватели — аппараты, нагревающие форму со льдом. В результате работы оттаивателей, внешний слой льда, примёрзший к стенкам формы, оттаивает, высвобождая всю ледяную массу (рисунок 2).

Рис. 2. Полученная ледяная форма

Но данный механизм позволит лишь «отклеить» полученный лед от стенок резервуара. Для того, чтобы доставить его на поверхность, аппарат вновь будет погружаться в воду для забора жидкости, поток которой будет выбивать готовую льдину из формы из-за разности в плотности, после чего та выйдет через перегородку в корме судна.

Для создания плавательного аппарата, способного погружаться под воду для забора воды, а также учитывая тот факт, что судно будет находиться в экстремально-низких температурных условиях и учитывая возможность неоднократного столкновения со льдами, при разработке конструкции аппарата была изучена специальная литература по кораблестроению. Для создания макета были выбраны следующие характеристики: горизонтальная килевая линия, форма форштевня под 30 градусов, конструктивная ватерлиния с цилиндрической вставкой более половины корпуса, ледокольная форма обвода мидель-шпангоута с плоским дном, кормовая оконечность выполняется в виде транцевой кормы с выступающей палубой.

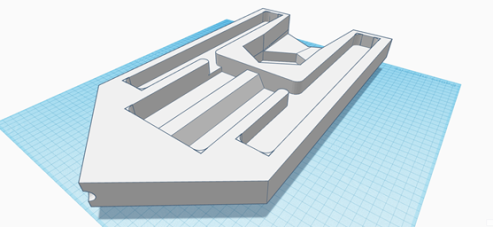

Учитывая данные характеристики, была смоделирована нижняя часть конструкции в программе Tinkercad (рисунок 3).

Рис. 3. Нижняя часть макета

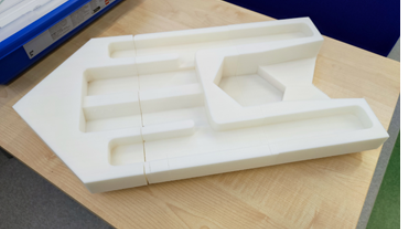

Из-за своих размеров модель была поделена на 3 части и распечатана на 3D-принтере с заполнением 30 %. Полученные детали были обработаны и склеены. После склейки модель была протестирована на наличие каких-либо трещин.

Рис. 4. Нижняя часть макета после печати в сборе

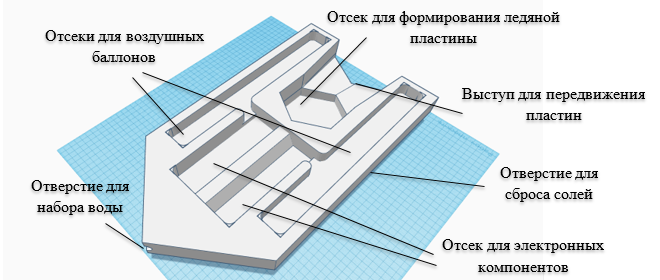

Рис. 5. Схема внутреннего устройства макета

Принцип работы аппарата (рисунок 5). В носовой части корпуса находится сквозное отверстие для забора воды внутрь корпуса. Входящий поток будет разделяться на пресный и соленый с помощью шокового электродиализа. Соленый поток будет сразу же выбрасываться из отверстия в борту судна, а пресная вода попадает в форму для заморозки в виде шестиугольной призмы. После замораживания, судну необходимо вновь погрузиться под воду, чтобы поток входящей жидкости освободил ледяную пластину, которая выйдет через перегородку в корме. Корма имеет прямую форму с треугольным вырезом. Данный вырез необходим для транспортировки аппаратом льдин к месту создания ледника.

Погружаться и всплывать судну поможет система воздушных насосов и гибких ёмкостей для воздуха, находящихся в полном резервуаре. При погружении воздух выдувается из ёмкостей, что дает воде заполнить резервуар, увеличивая среднюю плотность аппарата, в результате чего он тонет. Для всплытия воздушные емкости необходимо наполнить. Увеличиваясь под давлением, они заполняют резервуар, выдавливая воду наружу, уменьшая среднюю плотность судна, что позволяет ему всплыть.

После печати корпуса и ликвидации стыковочных швов, в него была встроена электроника (таблица 1).

Таблица1

Перечень электронных компонентов

|

Наименование |

Стоимость, р |

|

Трёхканальный приёмник FS-GR3E 3 канала, 2,4 ГГц, отказоустойчивый |

600 |

|

Пульт РУ. Версия 2 4G 2CH V2 |

2120 |

|

Электроклапан |

350 |

|

Воздушный насос микро сфигмоманометр Kamoer EDZP02 |

650 |

|

Элемент питания литий-ионный аккумулятор NCR18650B (18650, 3,7 В, 3400 мАч) |

215 |

|

Два воздушных баллона |

10 (за пару) |

|

Комплект трубок (набор аксессуаров BARBUS SET 007) |

380 |

|

Комплект проводов |

50 |

|

Переключатели |

В комплекте с радиосистемой |

|

Итого: |

4375 |

Принцип работы электронной части представлен на структурной схеме (рисунок 6).

Рис. 6. Структурная схема работы макета

На данный момент в корпус установлена электроника и проведен эксперимент, позволяющий вычислить время застывания шестиугольной ледяной призмы. В ходе эксперимента. Модель была погружена в воду, после чего, в специальный отсек была набрана вода. Далее макет был помещен в морозильную камеру. После 3 часов заморозки была получена пластина длиной 12 см, толщиной 1.5 см при температуре -12С (рисунок 2). А также монтирование верхней части конструкции (рисунок 7) после проверки работоспособности модели.

Каркас верхней части конструкции был задан из жесткой проволоки, далее форма придается при помощи самозастывающего материала. После создания формы и ее шлифовки, в корпус будут вмонтированы пластиковые стекла.

Рис. 7. Фото макета модели «АГЛОМ»

В результате проведенных исследований и работ были созданы чертежи и демонстрационная модель (макет) и предложена концепция аппарата, способного сократить масштабы таяния арктических льдов путём формирования искусственного ледяного полотна из опреснëнной морской воды.

Были определены механизм работы, опреснения забортной воды, форма и размеры корпуса, необходимые для комфортной и безопасной работы плавающего дрона. На данный момент проект находится на стадии тестирования и доработки.

Литература:

- Форма судового корпуса, нос судна. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://flot.com/publications/books/shelf/chainikov/6.htm (дата обращения 13.12.2022).

- Способы опреснения воды. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://diasel.ru/article/sposoby-opresneniya-vody/ (дата обращения: 23.11.2022).

- Шоковый электродиализ. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://scientificrussia.ru/articles/novyj-metod-polucheniya-presnoj-vody (дата обращения: 23.11.2022).

- Опреснение шоком. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://habr.com/ru/post/386527/ (дата обращения: 23.11.2022).

- «Наука». Сокращение арктических льдов. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://hightech.fm/2022/03/26/arctic-ice-antitop (дата обращения: 14.10.2022).

- Метеорология. Научно-популярный метеорологический проект. [Электронный ресурс] / URL-адрес: https://meteo59.ru/articles/002-led-arktiki.php (дата обращения: 11.10.2022).