Исследовательская работа — это научный поиск, это путь получения новых знаний, проверка выдвигаемых гипотез. Краеведческое исследование — это поиск исторической истины, которая может наглядно отражаться на старых фотографиях, но быть зашифрованной десятками лет пребывания в семейных альбомах. Чем дольше это пребывание, тем меньше остается людей, способных рассказать о запечатленном на снимке событии, людях, участниках этих событий.

Фотографию 1909 года сохранила Воронина Инна Викторовна, жительница ст. Хорошевской. Подписана фотография Литвищенко Александром Тимофеевичем: «Открытие памятника Якову Бакланову в честь столетия со дня его рождения. Мой отец Тимофей Александрович читает стих собственного сочинения с атаманской насекой в руке, рядом стоит генерал, потомок Баклановых. 20 августа 91 года».

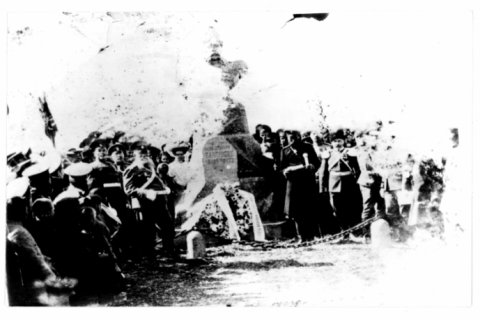

Фотография из семейного архива Ворониной И. В. Открытие памятника Бакланову Я. П. в ст. Баклановской

Снимок не самого хорошего качества, поэтому есть необходимость кратко описать его. В центре бюст на каменном постаменте высотою около 3-х метров, т. к. выше человеческого роста, примерно, в 2 раза. На лицевой части камня читаемая надпись:

………….

Якову Петровичу

Бакланову

15...09–18…73

На бюсте виден генеральский погон, награды, подбородок, пышные усы и бакенбарды. У подножия — венки с подписанными лентами. Памятник огражден с 4-ех сторон чугунной цепью. Вокруг десятки людей: казаки в форме, женщины, дети. Слева — генерал с «баклановскими» бакенбардами, рядом — дама в широкополой шляпе. Справа — Литвищенко Тимофей Александрович «с атаманской насекой в руке» читает стихотворение собственного сочинения. Даты на памятнике не трудно восстановить, используя современную запись: 15.03.09–18.10.73. Первым словом может быть «Атаману», «Герою», или другое слово, синонимичное первым двум.

Фотография с исторической точки зрения уникальна тем, что известных памятников атаману Я. П. Бакланову всего 3. Первый — это несохранившийся памятник в Петербурге (1877 г.), перевезенный в 1911 г. в Новочеркасск, где в 1930-ых годах был уничтожен как изделие из цветного металла. В 1995 г. в честь празднования 190-летия г. Новочеркасска памятник, подобный Петербургскому, был открыт на соборной площади. Третий — в 2009 г. поставлен в г. Волгодонске. На фотографии запечатлен 4-ый памятник Я. П. Бакланову.

Тема исследования актуальна, во-первых, потому, что фотография носит не портретный, как было чаще всего в XIX — начале ХХ веков, а событийный характер, причем в глубокой провинции, жизнь которой всегда затмевалась событиями столичного или областного значения, публиковавшимися довольно распространенно. Во-вторых, 2018 г. — это год 145-летия со дня смерти атамана-героя, поэтому необходимо «разгадать» тайну 4-го памятника.

Объект исследования: фотография из семейного архива Ворониной И. В. Предмет исследования: открытие памятника Бакланову Я. П. в 1909 г.; присутствие земляка Литвищенко Т. А. на открытии памятника.

Гипотеза:

1) в 1909 г. был открыт памятник Бакланову Я. П. на его родине в ст. Баклановской (ранее: Гугнинской);

2) Литвищенко Т. А. присутствовал на открытии памятника как почетный гость.

Цель: исследовать историю памятника Бакланову Я. П., открытого в 1909 году в честь его 100-летия, и историю присутствия Литвищенко Т. А. на мероприятии.

Исследование началось с возможности пользоваться материалом Донской электронной библиотеки, так как с самыми интересными книгами о Бакланове Я. П., написанными в конце 19 — начале 20 веков, можно пользоваться либо в областном архиве, либо в Публичной библиотеке г. Ростова-на-Дону.

Я. П. Бакланов широко известен на Дону, личность историческая и героическая. И на вопрос, почему атаману возвели юбилейный памятник, ответить несложно.

Яков Петрович Бакланов

Сам Яков Петрович, герой Кавказской войны, в 1871 г. писал о себе: «Горцы называли меня—даджаломъ, въ переводѣ на русскій языкъ — дьяволъ, или отступникъ отъ Бога» [2, с.9]. Отсюда и получил атаман боевое имя «Гроза Кавказа» за смелость, мужество и бесстрашие. Автор И. П. в книге «Генерал-Лейтенант Яков Петрович Бакланов. На память Донскому казачеству» утверждает: «Имя его несомненно должно быть вписано золотыми буквами на стрижали отечественной истории» [8, с.6]. Автором особо отмечено, что Бакланов «людей берег, как никто, о себе же не заботился. В бою никогда не терялся, во время боя всегда находился в самых опасных местах, в рукопашных схватках принимал личное участие; при его богатырской фигуре и необыкновенно физической силе наводил ужас на горцев» [8, с.10]. Но самую высокую оценку атаману дают его подчиненные — казаки: «Командир такой, что и отца родного не надо!» [8, с.13]. Краевед Кириллов А. А. в труде «Место рождения Я. П. Бакланова» говорит о том, что память об атамане-герое чтят в России и на Дону: «Высочайшим Повелением от 12 декабря 1877 г. она (т. е. ст. Гугнинская — родина знаменитого казака) была переименована в Баклановскую в память генерала Я. П. Бакланова» [9, с.10]. Военный историк Потто В. А. писал: «Кто не знает, с каким чувством вспоминается имя знаменитого кавказского героя на Дону, где даже дети в играх своих стараются во всем подражать Бакланову» [10, с. 186]. Потому и 100-летие Я. П. Бакланова праздновалось широко, что и было отмечено в «Баклановском сборнике» [3] 1909 г: в статьях Попова Х. И. «Торжество в память о Я. П. Бакланове» и Траилина Ф. К. «Чествование памяти Бакланова в Петербурге». Следуя из того, что юбилейные бюсты обычно ставятся на родине героя, можно предположить: 4-ый памятник Бакланову Я. П. был установлен в ст. Баклановской к 100-летнему юбилею.

В статье «Чествование Я. П. Бакланова в ст. Баклановской» [3, с.158–159] автор Баклановец описал станичный праздник, но об открытии памятника не упоминается, чествование закончилось обычно: «По уходу священника казаки уселись за приготовленные столы и началась поминальная трапеза…» Дронов В. А., известный автор книги «Очерки истории Дубовского района (век XIX)» в главе «Донская Атлантида» писал: «15 марта 1909 года в станице Баклановской торжественно чествовали столетний юбилей со дня рождения Я. П. Бакланова. Станица украсилась флагами. Все собрались в церкви, где священник В. Попов отслужил литургию, произнёс речь о донском герое. Он призвал станичников воспитывать своих детей в духе Бакланова. После молебна тысячная толпа направилась к зданию станичного правления. Выстроился парад ветеранов и учеников местной школы, его принимал есаул А. Н. Кузнецов. По окончанию парада отслужили заупокойную панихиду, во время которой станичники с зажжёнными в руках свечами молились об упокоении души раба Божия Якова, так много перенёсшего испытаний во время своего земного существования. Затем казаки сели за праздничные столы и началась поминальная тризна» [6, с.59].

Итак, ошибка допущена в подписи на фотографии, снимок сделан не в 1909 г., т. е. дата открытия памятника Бакланову на его родине другая.

Поиск продолжился в ГКУ РО Государственном архиве Ростовской области в г. Ростове-на-Дону. Был выбран следующий поисковый путь: просмотр газеты «Донские областные ведомости» с 1909 г. Открытие памятника в ст. Баклановской не должно было пройти не замеченным. В № 245 от 13 ноября 1913 г. в разделе «Местная хроника» в статье «Памятник» говорится: «Государь Император в 1-й день ноября 1913 г. высочайше повелеть соизволил: постановить в станице Баклановской Области Войска Донского памятник генерал-лейтенанту Бакланову, приобретенный на сборы добровольных пожертвований в пределах Войска Донского» [5].

Следовательно, памятник Якову Петровичу был установлен в период с 1 ноября 1913 по 15 марта 1914 г. (дата 105-летнего юбилея) в ст. Баклановской на сборы пожертвований.

На фотографии Ворониной И. В. памятник виден нечетко, и поэтому необходимо было найти изображение хорошего или лучшего качества. И такое изображение найдено. Исследование привело к неожиданному результату — к творчеству художника М. Б. Грекова. У известного баталиста есть картина «Вступление красных в Баклановскую станицу», написанная в 1926 г.

Греков М. Б. «Вступление красных в Баклановскую станицу». 1926 г.

Красный отряд вступает в станицу, боец замахивается шашкой на бюст Бакланова, одного из самых уважаемых донских героев. Изображены «бойцы» сатирически: оттопыренные красные уши, хохочущие лица…По идейному замыслу эта картина совершенно отличается от других о «боевых днях легендарной Первой Конной Армии» [4, с.23]. Греков М. Б. говорил: «Хочется писать по живым непосредственным впечатлениям сегодняшнего дня» [4, с.22]. А впечатления, видимо, не всегда были приятными, но художнику, как человеку честному, не по душе был тот факт, что посягнули на память человека, чьи заслуги перед Отечеством очень значимы и велики.

Греков так мастерски написал бюст Бакланова, что можно определить, из чего он выполнен. Темно-зеленые блики на мундире, медного, как бы очищенного, цвета выпуклые части. Это бронза. Именно бронза сыграла роковую роль в истории памятника.

Важнейшим решением в отношении культурных объектов стал Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 года «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы» [1], где допускались «ремонт, реставрация, переделки, сломка и использование памятников зодчества…» [1, с.15] по разрешению Народного Комиссариата Просвещения.

30 октября 1930 г. вышло «Постановление СНК СССР об изъятии колоколов церквей в целях использования их для снабжения промышленности цветными металлами» [7, с.66–67]. Стране нужны были станки и машины, стояла острая «необходимость снабжения цветными металлами промышленности, электростроительства и транспорта» [7, с.69].

В Новочеркасском музее Донского казачества в 2009 году проводилась выставка, где экспонировался материал об атамане Бакланове. К сожалению, материал «взят на выставку на временное хранение (период проведения выставки)» и «не находится в фондах музея», «в настоящее время выяснить, от кого он был принят, не представляется возможным: акты приема предметов во временное пользование сохраняются после окончания экспонирования выставки в течение 3-х лет» [11]. Но в школьном музее Хорошевской школы хранится фотография уникального документа с этой выставки, в котором прослеживается роковая история исследуемого памятника: «Протокол от сентября 1930 г. заседания комиссии для определения изделия из цветного металла, находящихся в музее… Рассмотрение изделий из цветного металла, находящихся в музее, не имеющих исторического и художественного значения, как-то: памятник Платова, бюст Бакланова, бурка Бакланова, пушки — две бронзовых (Александра I) и две — черных (крепостных пушек). Постановили: комиссия считает возможным сдачу таковых рудметаллторгу как не имеющих художественного значения, что касается исторического значения, имеются довольно хорошо характеризующие фотографии и художественные картины». Памятники попали «в немилость» раньше колоколов.

Отсюда следует: 1) памятник Я. П. Бакланову на родине простоял с ноября 1913 г. — 15 марта 1914 г. до начала 20-ых годов 20 века, когда в Дубовском районе окончательно утвердилась советская власть; 2) до сентября 1930 г. находился в Новочеркасском музее Донского казачества; 3) в сентябре 1930 г. сдан в рудметаллторг для переплавки.

Второй предмет исследования — присутствие земляка Литвищенко Тимофея Александровича на открытии памятника. О Литвищенко Т. А. был отправлен запрос в ЗАГС села Дубовское Дубовского р-на Ростовской области, на что пришел следующий ответ: «К сожалению, довоенный архив в нашем ЗАГСе не сохранен в связи с военными действиями на территории Дубовского района во время Великой Отечественной войны» [12].

Фотография подписана в 1991 г. сыном — Александром Тимофеевичем (1919 г. — 1997 г.), нашим знаменитым земляком, ветераном войны. В результате поиска был найден сын Александра Тимофеевича, Литвищенко Валерий Александрович, который помог выстроить следующую цепь событий из истории исследуемой фотографии.

Деду Валерия Александровича, Тимофею Александровичу, как участнику русско-японской войны в х. Садки (Дубовский р-н) был выдан участок в размере 10 десятин — солончак, поросший степной колючкой. Всего лишь за 2 года земля стала плодородной в результате научных агроприемов. Тимофей Александрович обрабатывал участок машинами, выписанными из-за границы, в частности из Америки. Награжденный Георгиевским крестом, начитанный, Литвищенко Т. А. пользовался уважением не только как умный хозяин, но и как стихотворец.

География дальнейшего поиска — Дубовский, Волгодонской, Цимлянский районы, Ростов-на-Дон и Москва. Это места проживания многочисленной родни рода Литвищенко. Было установлено: в 1909 г. Тимофей Александрович сочинил стихотворение [13] к 100-летию Бакланова и, следуя подписи на фотографии, вполне мог его читать 15 марта 1909 г. во время празднования юбилея атамана Якова Петровича, который широко отмечался в ст. Баклановской. Стихотворение сохранилось благодаря тому, что некий Гриша Лукьянов переписал его своей рукой 1 декабря 1909 г. Написано оно с искренним почтением, точное совпадение с биографией, а главное, с верой в то, что память будет хранить подвиги великого казака-героя. Стихотворение могло понравиться казакам, поэтому и пригласили Литвищенко Т. А. на открытие памятника. Отсюда следует, что Литвищенко Т. А., во-первых, читать свое стихотворение мог дважды: на праздновании 100-летнего юбилея в 1909 г. и на открытии памятника в период с ноября 1913 г. — по 15 марта 1914 г., во-вторых, мог присутствовать в ст. Баклановской на открытии памятника Бакланову Я. П. в качестве почетного гостя, известного в округе стихотворца, автора стихотворения в честь знаменитого земляка.

Поиск можно закончить следующими выводами:

1) рассмотрена история памятника Я. П. Бакланову в ст. Баклановской с 1 ноября 1913 г./ 15 марта1914 г. — по сентябрь 1930 г;

2) доказано присутствие Литвищенко Т. А. на открытии памятника как автора стихотворения о Бакланове Я. П.;

3) выдвинутая гипотеза об открытии памятника в 1909 г. опровергнута, памятник был установлен в период с 1ноября1913 — по 15 марта 1914 г. (дата 105-летия со дня рождения);

4) фотография сделана не в 1909 г., а в период с 1 ноября 1913 г./ по 15 марта1914 г.;

5) предположение, что памятник воздвигнут в ст. Баклановской, подтверждается результатами поиска;

6) найдено стихотворение Литвищенко Т. А. «К 100-летию рождения Якова Петровича Бакланова», которое он читал во время открытия памятника в ст. Баклановской.

Исследование доказало, что благодарные потомки своему любимому атаману Бакланову Я. П. воздвигали не 3, а 4 памятника, подтверждая этим слова Литвищенко Т. А. о том, что подвиги донского героя надолго останутся в памяти народной:

И пусть его месторожденье

Песок зыбучий завалѝт,

О нем родное поколенье

С любовью память сохранит.

Литература:

1. Всероссийский исполнительный Комитет Совет Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. Декрет от 7 января 1924 года «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы» — Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1916.htm

2. Бакланов Я. П. Моя боевая жизнь: (Записки войска Донского генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова, написанные собственною его рукою) // Русская старина: ежемесячное историческое издание. СПб. 1871. Т. III. С. 1–15.- Режим доступа: http://www.dspl.ru/eLib/Pages/Collections/details.aspx?id=13

3. «Баклановский сборник», Сборник Областного Войска Донского Статистического Комитета. Выпуск 9, Новочеркасск, Частная Донская Типография, 1909 г.- Режим доступа: https://vivaldi.dspl.ru/by0000009/view#page=72

4. Гапеева В. И., Кузнецова Э. В.«Беседы о советских художниках» Изд-во М.: Просвещение, 1964 г. — 200 с.

5. Газета «Донские областные ведомости» № 245 от 13 ноября 1913 года

6. Дронов В. А. Очерки истории Дубовского района. Дубовское, 2013.-136 с.

7. Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. Институт российской истории РАН, М. 1999. Ч. II. стр. 66–67.- Режим доступа: http://istmat.info/node/28685

8. И. П. Генерал-Лейтенант Яков Петрович Бакланов. На память Донскому казачеству. Новочеркасск, Областная войска Донского Типография. 1911, 30 с. — Режим доступа: https://vivaldi.dspl.ru/bx0000749/view#page=3

9. Кириллов А. А. Место рождения Я. П. Бакланова. — Новочеркасск: Част. доп. тип., 1910. — 18 с. — Режим доступа: http://vivaldi.dspl.ru/bx0000074/details

10. Потто В. А. Яков Петрович Бакланов: (биографический очерк): с портретом: 1809–1874 год. Санкт-Петербург, Хромолитография и Типография В. Грацианскаго, Невский пр., № 46, 1877.- стр. 187 — Режим доступа: https://vivaldi.dspl.ru/bx0001643/view

11. Письмо главного хранителя музея Донского казачества в г. Новочеркасске Науменко В. В. от 07.04.2017 г.

12. Письмо начальника отдела ЗАГС с. Дубовское Дубовского р-на от 26.11.2016 г.

13. Литвищенко Т. А. Стихотворение «К 100-летию рождения Якова Петровича Бакланова».