Лишайники представляют своеобразную группу, тело которых состоит из двух компонентов — гетеротрофного гриба и автотрофной водоросли. В зависимости от внешнего облика различают три основных морфологических типов лишайника:

а. накипные;

б. листоватые;

в. кустистые.

Лихенология (наука о лишайниках) изучает комплекс проблем, связанных с генезисом, морфологическим и анатомическим строением, систематикой, биохимией, экологией и распространением лишайников. Сущность лишайников впервые описал в 1867 г. немецкий ботаник Симон Швенденер [1, с. 379].

Сейчас известно более 20000 лишайников. Parmeliaceae — самое многочисленное семейство, включающих приблизительно 2700 разновидностей и 80 родов. Среди листоватых лишайников также встречаются неприкрепленные, кочующие формы. В степной и сухостепной зоне на поверхности почвы встречаются свободнолежащие зеленовато-черные слоевища пармелии блуждающей (Parmelia vagans). Лопасти слоевища заворачиваются в трубочки, у других видов они плоские.

Лишайники характеризуются достаточно высокой выносливостью к климатическим факторам и чувствительностью к загрязнителям окружающей среды и широко применяются в индикации окружающей среды [2, с. 107].

В состав лишайников входят многие макро- и микроэлементы, органические кислоты, гормоны и ферменты. Витамины продуцируются лишайниками в очень небольшом количестве. Лишайники производят специфичные вещества, которые не встречаются в других организмах (лишайниковый крахмал, лишайниковые кислоты и т. д.). Лишайники обладают удивительной способностью извлекать из окружающей среды и накапливать в своем слоевище различные элементы [1, с. 423]. Количество известных в настоящее время лишайниковых веществ превышает 250, из них 75 встречаются только в лишайниках.

Содержание в слоевище лишайников биологически активных веществ обусловливает их широкое применение в медицине [3, с. 561]. Также у пармелии содержится в большом количестве макроэлементы (натрий, фосфор, калий и сера) и микроэлементы (железо, медь, цинк и др.). Поэтому можно заключить, лишайник Parmelia vagans имеет значительный потенциал как источника органического удобрения, которые могут использоваться культурными растениями в течение вегетационного сезона.

Цели исследования состоит в том, чтобы оценить некоторые морфологические и химические свойства лишайника пармелии блуждающей (Parmelia vagans) для применения как потенциального источника питательных веществ в органическом сельском хозяйстве.

В качестве объекта исследования был выбран лишайник — Пармелия блуждающая (Parmelia vagans). Пармелия блуждающая произрастает на петрофитных и кальцефитных сообществах Западно-Казахстанской области. Систематическое расположение объекта:

Отдел: Лишайники (Lichenophyta)

Семейство: Пармелиевые (Parmeliaceae)

Род: Пармелия (Parmelia)

Вид: Пармелия блуждающая (Parmelia vagans)

Отбор образцов проводился в июле 2016 г. в окрестностях пос. Дарьинское Западно-Казахстанской области. Все биометрические и аналитические измерения выполнены в трехкратной повторности.

Были определены размерные структуры таллома лишайников. Средняя длина таллома — 2,78 см, изменяется в пределах от 2,1 см до 4 см. Средняя ширина таллома — 1,85 см, изменяется в пределах от 0,8 см до 2,9 см.

Взятые пробы были анализированы на наличие органических веществ, железа и серы. Приготовление золы и изучение химического состава проводили по методике Т. Я. Ашихминой (2005) [2, с. 96–97].

Зола — это остаток, полученный после сжигания и прокаливания органического материала. Зола растений содержит все элементы, входящие в их состав, за исключением азота, улетучивающего в виде оксидов при озолении.

Содержание сырой золы после прокаливания — 18,62 %, изменяется в пределах от 11,2 % до 25,6 %. Значительное колебание содержания сырой золы, возможно, объясняется тем, что кочующие лишайники, как пармелия, заключают внутри таллома прочно скрепленные минеральные частицы [4, с. 322]

Затем проведено качественная реакция на содержание серы и железа. Проведенная качественная реакция на содержание серы показывали, что в составе пармелии присутствуют соединения серы. Далее проведена качественная реакция на содержание железа. Появление розового окрашивания указывало на то, что в золе пармелии содержатся соединения железа.

Чтобы оценить потенциал пармелии, как источника органического удобрения для сельскохозяйственных растений, проведены вегетационные опыты [5, с. 155–163].

В качестве опытных грунтов были взяты темно-каштановые слабосолонцеватые почвы. Опыты проводили в следующих вариантах:

- Контроль — темно-каштановая солонцеватая почва.

- Однократный полив экстрактом пармелии (5 %).

- Добавка измельченного порошка пармелии (1 %).

- Регулярный полив экстрактом пармелии (5 %).

В качестве фитотеста брали редис обыкновенную.

Семейство: Крестоцветные (Cruciferae, Brassicaceae)

Род: Редька (Raphanus)

Вид: Редис (R.sativis var. radicula).

По вариантам опыта определены следующие показатели: всхожесть (%) и динамика роста проростков в см (Таблица 1). Динамику роста проростков измерили через каждые 3 дня.

Таблица 1

Показатели всхожести по вариантам опыта

|

Контроль— темно-каштановая слабосолонцеватаяпочва |

Однократный полив экстрактом пармелии (5%) |

Добавка измельченного порошка пармелии (1%) |

Регулярный полив экстрактом пармелии (5%) |

|

60 |

80 |

80 |

100 |

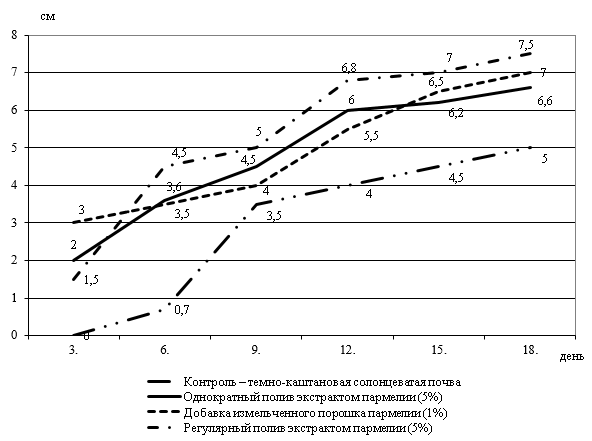

Результаты экспериментов показали эффективное действие систематического полива темно-каштановой слабосолонцеватой почвы экстрактом пармелии (Рисунок 1). По сравнению с контролем есть незначительный положительный эффект на вариантах с добавлением измельченного порошка пармелии и однократного полива экстрактом пармелии.

Рис. 1. Динамика роста проростков редиски, см

Выводы:

- Определена размерная структура таллома пармелии блуждающей. Средняя длина таллома — 2,78 см, изменяется в пределах от 2,1 см до 4 см., а средняя ширина таллома — 1,85 см, изменяется в пределах от 0,8 см до 2,9 см.

- Качественная реакция сырой золы показала наличие соединений серы и железа.

- Проведен вегетативный опыт, результаты которого показало эффективность систематического полива слабосолонцеватых почв экстрактом пармелии.

- Предварительные результаты исследования показывают возможность использования пармелии блуждающей как органическое удобрение в сухостепной зоне.

Литература:

- Жизнь растений. В 6-ти т. Гл.ред.. чл.-кор АН СССР, проф. Ал.А.Федоров. Т. 3. Водоросли. Лишайники. Под ред. проф. М. М. Голлербаха. — М.: Просвещение, 1977. — 487 с.

- АшихминаТ. Я. Экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие. — М.: Академический проспект, 2006. — 416 с.

- Гаммерман А. Ф. Курс фармокогнозии. — Л.: Изд-во Медицина, 1967. — 702 с.

- Программа и методика биогеоценологических исследований. — М.: Наука, 1966. — 332 с.

- Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. — М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2003. — 288 с.