Акустические методы исследования широко применяются в науке и технике при исследовании свойств твердых тел. Одной из наиболее важных характеристик является скорость звуковой волны, а также ее зависимость от внешних факторов, таких как, температура, механические напряжения, электрические и магнитные поля и т. д. Для измерения скорости звука разработаны различные экспериментальные методы [1, 2] — резонансные, интерферометрические, импульсные, импульсно-фазовые. Они отличаются по точности, трудоемкости проведения измерений, возможности автоматизации измерительного процесса. Применение современной цифровой измерительной техники, сопрягаемой с персональными компьютерами, позволяет проводить исследования в автоматическом режиме, полностью исключив ручные операции. В работе предложен алгоритм обработки сигнала, регистрируемого цифровым осциллографом при импульсном методе измерения скорости звука.

Принцип импульсного метода заключается в измерении времени распространения акустического импульса в образце и вычислении скорости по формуле:

V = L / t, (1)

где L — длина пути распространения акустического импульса;

t — время прохождения акустического импульса через образец.

Измерения проводились на экспериментальной установке, схема которой показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема импульсного метода измерения скорости звука

Зондирующий сдвиговый акустический импульс создается на одной из двух параллельных граней исследуемого образца с помощью излучающего пьезопреобразователя, на который поступает возбуждающий радиоимпульс (20 периодов синусоиды частотой 20 МГц) с генератора (Tektronix AGF 3102). Образец выполнен из плавленого кварца и имеет форму прямоугольного параллелепипеда длиной 23 мм вдоль направления распространения звука. После многократного отражения от граней образца серия акустических импульсов с помощью приемного пьезопреобразователя, расположенного на противоположной грани образца, преобразуется в электрические импульсы, которые поступают на вход цифрового осциллографа (Tektronix DPO 4032, полоса пропускания 350 МГц, максимальная частота дискретизации 2,5 ГГц). Оцифрованный в осциллографе сигнал передается в персональный компьютер по интерфейсу USB 2.0. Управление режимами работы генератора и осциллографа, обработка сигналов и представление результатов выполняется программным обеспечением, разработанным в среде графического программирования LabVIEW.

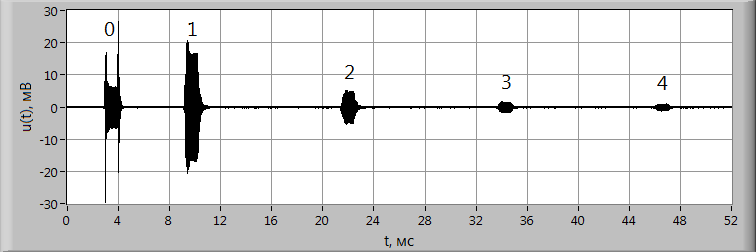

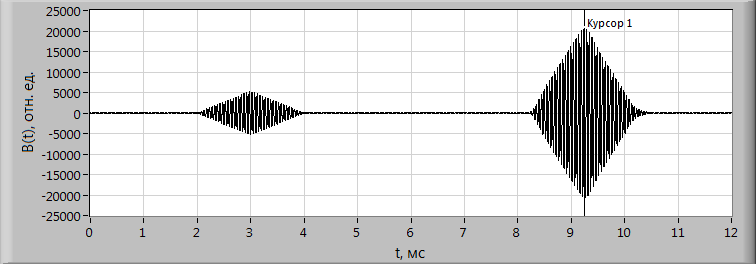

Вид измеренного сигнала показан на рис. 2. Цифрой «0» отмечен импульс электрической наводки, передаваемый через емкостную связь из цепи излучающего пьезопреобразователя в цепь приемного пьезопреобразователя. Цифрами «1» ÷ «4» отмечены акустические импульсы, воспринимаемые приемным преобразователем.

Рис. 2. Вид измеренного сигнала

Положение импульса электрической наводки на временной оси совпадает с моментом излучения зондирующего импульса. Задержка t между импульсами «0» и «1» равна времени однократного прохождения акустического импульса через образец. Задержка между любой парой соседних акустических импульсов равна 2·t, так как звуковой импульс, отражаясь от граней образца, проходит двойное расстояние. Таким образом, для определения скорости звука в образце при известной его длине достаточно определить временную задержку между акустическими импульсами.

Для решения этой задачи можно использовать корреляционный анализ. Из теории сигналов известно [3], что взаимно корреляционная функция двух сигналов s(t) и u(t) определяет степень сходства их формы и взаимное расположение на оси времени. Для непрерывных сигналов ВКФ вычисляется по формуле:

где τ — время сдвига сигнала u(t) относительно сигнала s(t).

Дискретные сигналы s(k) и u(k) при постоянном интервале дискретизации Δt = const обычно рассматриваются как числовые массивы длины K+1 с нумерацией отсчетов k = 0, 1, …, K. При этом каждый отсчет соответствует моменту дискретизации k·Δt. Тогда ВКФ вычисляется как дискретная функция номеров n сдвига отсчетов одного сигнала относительно другого по формуле:

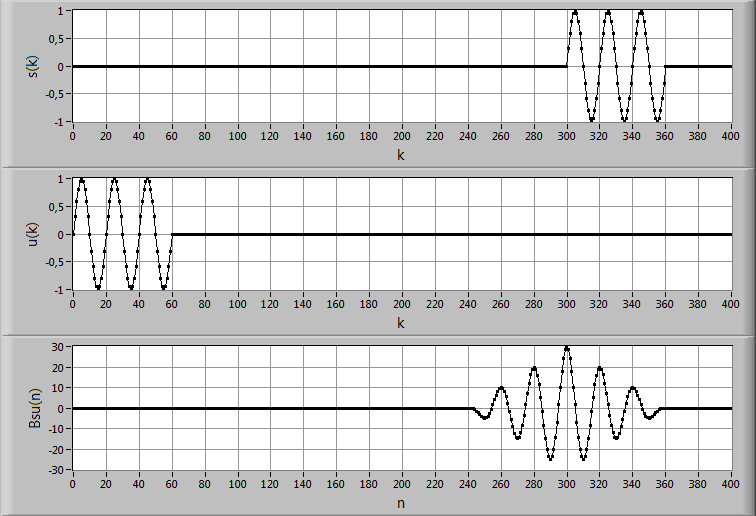

На рис. 3 приведен пример построения ВКФ двух прямоугольных радиоимпульсов s(k) и u(k), заданных массивами с числом отсчетов К=400. Длительность радиоимпульсов равна трем периодам синусоиды. На каждом периоде задано 20 отсчетов. Сигнал s(k) задержан относительно сигнала u(k) на 300 отсчетов.

Рис. 3. Пример ВКФ двух прямоугольных радиоимпульсов

На рис. 3 видно, что ВКФ обладает следующими свойствами:

- частота колебаний ВКФ равна частоте колебаний заполнения радиоимпульсов;

- длительность ВКФ равна удвоенному значению длительности радиоимпульсов;

- максимум ВКФ отстоит от начала координат на величину задержки импульса s(k) относительно импульса u(k) и совпадает с началом импульса s(k).

Воспользуемся третьим из указанных свойств ВКФ для определения задержки между акустическими импульсами на осциллограмме измеренного сигнала (рис. 2).

Для вычисления ВКФ измеренного сигнала нужно выбрать образцовый сигнал, с которым акустические импульсы имеют наибольшую корреляцию. Наилучшим вариантом для этого является один из акустических импульсов, например, импульс «1» (рис. 2), т. к. все они получены с выхода одного и того же приемного пьезопреобразователя, и имеют подобную форму.

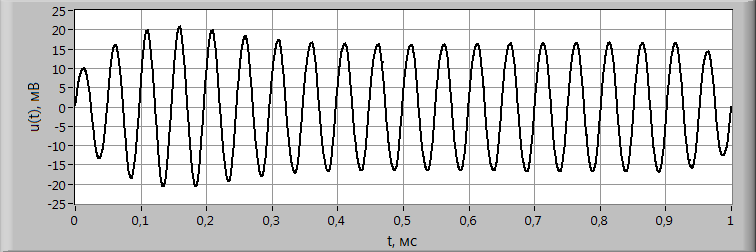

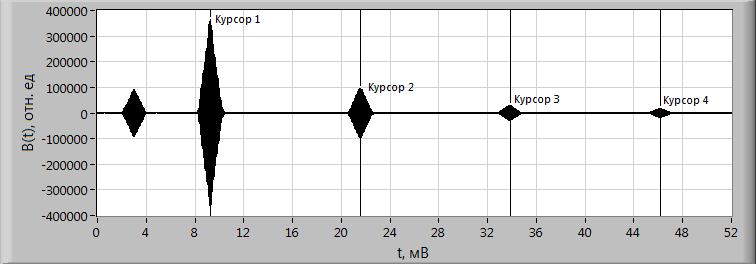

Для того чтобы получить копию импульса «1», вычислим ВКФ измеренного сигнала и программно сформированной копии возбуждающего радиоимпульса (20 периодов синусоиды частотой 20 МГц), и определим положение максимума, соответствующего первому акустического импульса (рис. 4). Затем скопируем из измеренного сигнала фрагмент, начало которого соответствует абсциссе максимума ВКФ, а длина равна длине возбуждающего радиоимпульса. Изображение образцового сигнала показано на рис. 5, а его ВКФ с измеренным сигналом — на рис. 6.

Рис. 4. Начальный фрагмент ВКФ измеренного и возбуждающего сигнала

Рис. 5. Образцовый сигнал, выделенный из измеренного сигнала

Рис. 6. ВКФ измеренного и образцового сигналов

Максимумы ВКФ, отмеченные курсорами на рис. 6, соответствуют первым четырем акустическим импульсам. Задержки между импульсами имеют следующие значения:

Δt12 = 12305,2 нс; Δt23 =12290,4 нс; Δt34 = 12299,6 нс.

Разброс не превышает 14,8 нс или 0,12 %. Расчетная средняя скорость звука в образце (при его длине 23 мм) составляет 3740,32 м/с и практически совпадает с приведенным в справочнике физических величин [4] значением 3740 м/с для сдвиговой звуковой волны в плавленом кварце. Это свидетельствует о достоверности полученного результата.

Предложенный алгоритм обработки измеренного осциллографом сигнала для измерения скорости звука импульсным методом состоит из следующих этапов:

- Загрузка осциллограммы измеренного сигнала в персональный компьютер.

- Вычисление ВКФ измеренного сигнала и возбуждающего импульса.

- Формирование образцового сигнала.

- Вычисление ВКФ измеренного и образцового сигналов.

- Определение задержки между акустическими импульсами.

- Вычисление скорости звука в образце и представление результатов измерения.

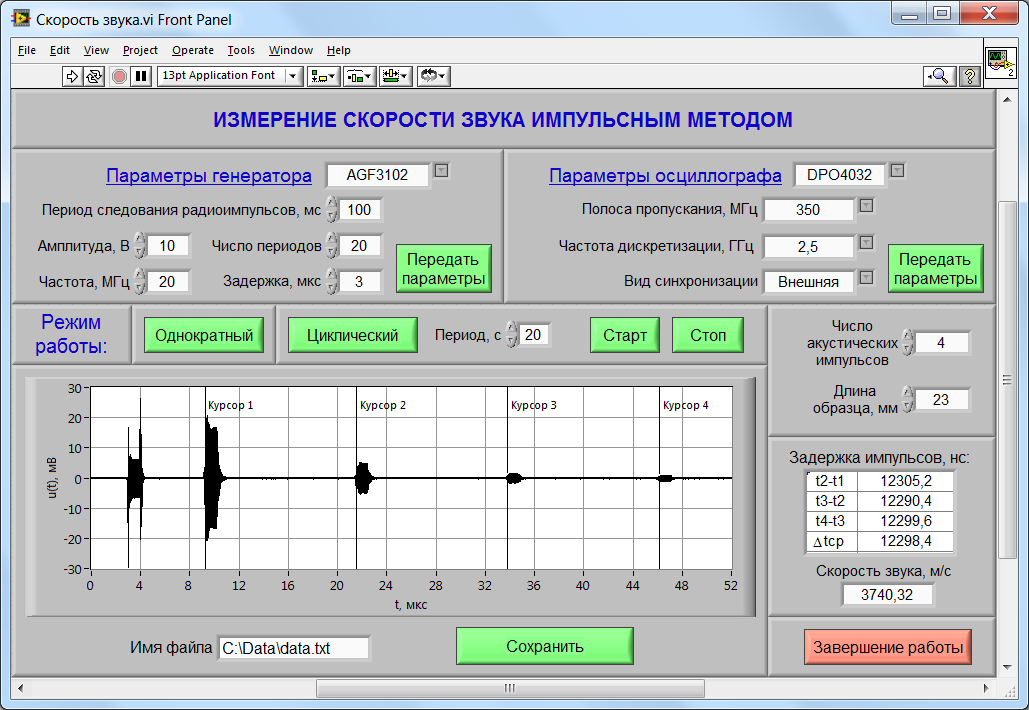

В соответствии с этим алгоритмом

в среде LabVIEW

разработана программа «Скорость звука», интерфейс

пользователя которой приведен на рис. 7. Запуск

программы осуществляется нажатием на кнопку RUN

с изображением стрелки

![]() .

Перед началом измерений нужно в полях ввода данных в верхней

части экрана задать параметры работы генератора и осциллографа

и нажать на соответствующие кнопки «Передать параметры».

Также необходимо указать число акустических импульсов, учитываемых

при обработке сигнала, и длину образца в направлении

распространения звука. При каждом нажатии кнопки «Однократный»

загружается и выводится на графический индикатор осциллограмма

сигнала, определяются задержки между акустическими импульсами,

и вычисляется скорость звука в образце. На изображении

сигнала начало каждого акустического импульса отмечается

соответствующим курсором. С помощью кнопки «Сохранить»

полученные результаты сохраняются в файл с именем,

указанным в поле «Имя файла».

.

Перед началом измерений нужно в полях ввода данных в верхней

части экрана задать параметры работы генератора и осциллографа

и нажать на соответствующие кнопки «Передать параметры».

Также необходимо указать число акустических импульсов, учитываемых

при обработке сигнала, и длину образца в направлении

распространения звука. При каждом нажатии кнопки «Однократный»

загружается и выводится на графический индикатор осциллограмма

сигнала, определяются задержки между акустическими импульсами,

и вычисляется скорость звука в образце. На изображении

сигнала начало каждого акустического импульса отмечается

соответствующим курсором. С помощью кнопки «Сохранить»

полученные результаты сохраняются в файл с именем,

указанным в поле «Имя файла».

Рис. 7. Лицевая панель программы «Скорость звука»

Циклический режим работы активируется кнопкой «Циклический». При нажатии кнопки «Старт» осциллограммы загружаются с интервалом, указанным в поле «Период». Полученные при обработке осциллограммы результаты сохраняются в файл автоматически. Кнопкой «Стоп» можно выключить циклический режим. При нажатии кнопки «Завершение работы» выполнение программы прекращается.

Программа «Скорость звука» позволяет в автоматическом режиме измерять зависимость скорости звука в образце от внешних воздействующих факторов.

Литература:

- Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. Пер. с англ. — М.: Мир, 1972. — 307 с.

- Физическая акустика, т.1, ч. А. Методы и приборы ультразвуковых исследований / под ред. У. Мэзона. М.: Мир, 1966. — 592 с.

- Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы Учебник для вузов. — М. Высшая школа, 2000. — 462 с.

- Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.; Энергоатомиздат, 1991. –1232 с.