- Очень сложной задачей является оценка эффективности информационных РЭС с учетом разного рода помех, изменения состава источников сигналов и их взаимного расположения. Организация помеховой обстановки в натурном эксперименте с многократным повторением ситуаций довольно затруднительна не только в инженерном, но и в организационном плане. Большое число одновременно воздействующих помех, изменение их состава и характеристик во времени, большие уровни помех на входе РЭС требуют обязательного учета нелинейностей тракта системы, изменения ее структуры (подключение блоков подавления помех, изменение параметров тракта для защиты от помех и т.п.). Учесть всё это при математическом моделировании не представляется возможным.

- Один из перспективных путей решения этой задачи – использование метода полунатурного (смешанного) моделирования. При исследовании характеристик РЭС этим методом система работает в штатном режиме, но без излучения высокочастотной энергии, а сигналы и помехи на ее входе создаются специальной аппаратурой в соответствии с заданной обстановкой и динамикой изменения ее во времени [1,2,3]. При этом часть реальных узлов системы может быть замещена их математическими моделями. Достоверность результатов полунатурного моделирования в значительной мере определяется точностью имитации радиообстановки на входе системы и числом ее реальных узлов, участвующих в моделировании.

- Общими требованиями, предъявляемыми к моделирующему комплексу для полунатурного моделирования РЭС, являются следующие [1]:

- воспроизведение полезных сигналов и помех, близких по своим параметрам к реальным;

- обеспечение динамики функционирования РЭС в реальном масштабе времени;

- воспроизведение перемещений источников сигналов и помех;

- воспроизведение условий распространения радиоволн в пространстве;

- достаточная точность воспроизведения параметров сигналов и помех;

- простота смены условий исследования, надежность и т.д.

- При этом не следует стремиться создать в моделирующем комплексе сигналы и помехи, точно соответствующие по своим параметрам реальным. Надо точно воспроизводить лишь основные характеристики и пренебрегать воспроизведением несущественных характеристик сигналов и помех. Это упрощает моделирующий комплекс и практически не сказывается на результатах моделирования.

- Особо жесткие требования предъявляются к точности воспроизведения параметров сигналов, в которых заложена информация об объекте (информация о дальности объекта – в задержке отраженного сигнала, о скорости – в сдвиге несущей частоты принимаемого сигнала и т.д.).

-

Суммарная среднеквадратическая ошибка определения

координат объекта при исследовании РЭС методом смешанного

моделирования [1]

,

где

,

где

– среднеквадратическая ошибка собственно РЭС;

– среднеквадратическая ошибка собственно РЭС;

– среднеквадратическая ошибка моделирующего комплекса при

воспроизведении соответствующей координаты объекта в имитируемом

сигнале.

– среднеквадратическая ошибка моделирующего комплекса при

воспроизведении соответствующей координаты объекта в имитируемом

сигнале. - Анализ показывает, что если мы допускаем увеличение ошибки РЭС при полунатурном моделировании на 5–10%, то моделирующий комплекс должен воспроизводить соответствующие координаты в 2−3 раза точнее, чем их измеряет исследуемая радиосистема.

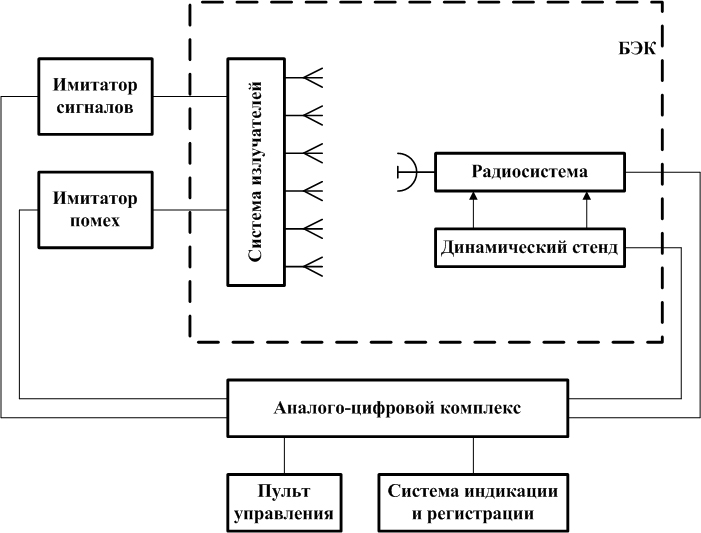

- В состав типичного моделирующего комплекса [1, 2, 3] входят следующие элементы (рис. 1):

- безэховая камера (БЭК), в которой располагаются динамический стенд (ДС), система излучателей (СИ) и моделируемая РЭС или ее часть;

- имитатор помех (ИП),

- имитатор сигналов,

- аналого-цифровой комплекс (АЦК), к которому подключаются пульт управления и система индикации и регистрации.

- Безэховая камера предназначена для размещения динамического стенда и системы излучателей, создания в месте расположения антенны РЭС безэховой зоны с гарантированным малым уровнем рассеянных паразитных сигналов, а также для предотвращения влияния внешних помех на измерения в камере. Основными факторами, определяющими качество БЭК, являются размеры и форма камеры, качество применяемого радиопоглощающего материала (РПМ), качество экранировки камеры. Увеличение размеров БЭК, как правило, улучшает ее качество, но увеличивает стоимость комплекса. Для уменьшения размеров БЭК исследование РЭС проводят при работе антенн в области дифракции Френеля.

-

Рис. 1 Моделирующий комплекс

-

- Минимальное расстояние между антеннами системы получателей и радиосистемы составляет [3]:

-

- где

– допустимая фазовая ошибка в раскрыве антенны РЭС из-за

сферичности фронта волны антенны имитатора сигнала или помехи;

– допустимая фазовая ошибка в раскрыве антенны РЭС из-за

сферичности фронта волны антенны имитатора сигнала или помехи;

и

и

– раскрывы антенн РЭС и системы излучателей;

– раскрывы антенн РЭС и системы излучателей;

– длина волны. При

– длина волны. При

,

в сантиметровом диапазоне волн,

,

в сантиметровом диапазоне волн,

=

15 – 20 м.

=

15 – 20 м. - Качество безэховой зоны оценивают по величине коэффициента безэховости (Кбэ), который представляет собой усредненное по безэховой зоне камеры отношение мощности, рассеянной камерой (Ррас), к мощности прямой волны (Рпр):

-

-

- Обычно требуемая величина Кбэ составляет 35−40 дБ. Покрытие внутренней поверхности камеры поглощающим материалом позволяет снизить уровень мощности паразитных полей на 15−25 дБ. Дальнейшее улучшение качества камеры достигается путем замены плоских ее поверхностей рельефными [3].

- Большинство камер делаются экранированными. Эффективность экранирования в 80 дБ достигается с помощью однослойного металлического экрана, а в 100 дБ – с помощью двойного экранирования.

- Динамический стенд используется для испытаний РЭС, устанавливаемых на подвижных носителях, и служит для имитации угловых движений носителя относительно центра масс. Конструкция, размеры стендов, типы исполнительных устройств, приводящих их в движение, могут быть различными. Решающими являются частотные и точностные характеристики стенда, определяемые видом его передаточной функции по скорости и положению, а также ее параметрами. Динамический стенд по каждому каналу (тангажа, рыскания, крена) должен иметь полосу пропускания, соответствующую собственной частоте моделируемого носителя РЭС по этому каналу. В этой полосе амплитудные и фазовые искажения, вносимые стендом в суммарную частотную характеристику «объект-стенд», не должны превышать 10% амплитуды и фазы моделируемого носителя на соответствующей частоте [1].

- Система излучателей предназначена для имитации источников сигналов и помех и их пространственных перемещений в ходе моделирования. Используются системы подвижных и неподвижных излучателей. В первом случае излучающая антенна имитатора устанавливается на каретке, перемещающейся по направляющим специальной формы в соответствии с сигналами управления от АПК. Конструкция получается простой, но возникает проблема подведения высокочастотной энергии к излучателям. Кроме того, сложно воспроизводить быстрые угловые перемещения источников сигналов и помех [2, 3].

- Во втором варианте система выполняется в виде набора неподвижных излучателей с электрически управляемыми фазовращателями и аттенюаторами в фидерном тракте этих излучателей. Центр излучения такой системы может перемещаться в зависимости от мощности и фазы колебаний, излучаемых отдельными антеннами. Этот вариант достаточно сложен и пока редко применяется на практике.

- Аналого-цифровой комплекс включает в свой состав аналоговые и цифровые ЭВМ и служит для управления работой всех элементов моделирующего комплекса, их контроля, моделирования работы отдельных узлов и оценки показателей качества радиосистемы.

- Имитаторы сигналов и помех воспроизводят высокочастотные сигналы, близкие по своим основным характеристикам к реальным. Управление этими характеристиками осуществляется аналого-цифровым комплексом.

- Полунатурное моделирование позволяет уточнить результаты аналитических расчетов показателей качества РЭС, их математического моделирования, а также сократить объем дорогостоящих натурных испытаний. Однако результаты полунатурного моделирования нуждаются в проверке натурным экспериментом, кроме того, моделирующий комплекс очень сложен и дорог.

-

- Литература:

- Основы инженерных исследований радиосистем: учеб. пособие / А.Ю. Ильин [и др.]; Ленингр. мех. ин-т. Л.,1991.148 с.

- Петров, Г.М. и др. Метода моделирования систем управления на аналоговых и аналого-цифровых вычислительных машинах. М.; Машиностроение, 1975. 256 с.

- Тверской, Г.Н; и др. Имитаторы эхо-сигналов судовых радиолокационных станций. Л.: Судостроение, 1973. 224 с.