На уроках литературы необходимо дать школьникам понятие о членении речи. О членении речи на предложения и о необходимости пауз в устной речи между предложениями учащиеся знают из начальных классов. Основываясь на этих знаниях, преподаватель дает первоначальное понятие о членении предложений.

Ключевые слова: наблюдение за произношением, членение речи, интонационно-синтаксический анализ.

Вспомнив, что предложения в устной речи друг от друга отделяются паузами (остановками), ученики на уроках повторения главных и второстепенных членов предложения наблюдают за произношением распространенных предложений с прямым порядком слов, таких, как:

Темно-бурый кустарник | жалобно шумел.

Желтая трава \ печально пригибалась к земле.

Маленькие дятлы \ сонливо посвистывают.

Прослушав несколько раз чтение этих предложений преподавателем, учащиеся сделают вывод о том, что пауза может отделять и группы слов в предложении, причем на письме эта пауза знаком препинания не обозначается. Учитель добавляет, что пауза в наблюдаемых предложениях отделяет слова, относящиеся к подлежащему, от слов, относящихся к сказуемому; что пауза эта делается в русских предложениях в большинстве случаев тогда, когда предложения распространены и подлежащее стоит впереди сказуемого. Пауза помогает слушателю остановить внимание и на подлежащем, и на сказуемом. Такие паузы, не отмечаемые знаками препинания, делаются не только между главными членами предложения.

Учащимся можно предложить перестроить вышеуказанные предложения так, чтобы сказуемое оказалось перед подлежащим, и прочесть получившиеся предложения, послушав себя. Пауз в середине предложений уже не будет.

Дальнейшая работа по членению предложений проводится при повторении однородных членов предложения.

Ученики V класса должны быть знакомы с правильным произнесением «перечислений». Нужно потренировать школьников и на уроках русского языка, и на уроках литературы в правильном чтении предложений с однородными членами, так как такие предложения, как показывает интонационно-синтаксический анализ хрестоматийных текстов, встречаются в большом количестве, а далеко не все дети успешно справляются с их чтением.

На уроках литературы, читая художественные произведения, учащиеся сравнительно редко будут иметь дело с предложениями, в которых перечисляются нераспространенные однородные члены; чаще встречаются предложения с распространенными членами. Нужно показать, что если члены распространены, то голосом подчеркивается, как правило, последнее (или последние) слово в этой группе:

Бабушка надела очки, прочла письмо.

Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему книги и учебники.

Знакомя учащихся в самом общем виде с членением речи (речь делится на предложения, а предложения на группы по смыслу и интонационно связанных слов; между предложениями и группами слов, входящими в предложения, делаются паузы), нужно показать им графическое изображение пауз (| ||, |||), сказав, что самая короткая пауза отмечается одной вертикальной линией, более длительная — двумя, тремя (или, иначе: «пауза на счет один»; «пауза на счет два» и т. д.).

Очень хорошим материалом, на котором учащиеся могут попробовать силы в членении речи, является стихотворение И. С. Никитина «Утро».

После чтения учителем и коллективного разбора стихотворения в классе можно дать детям задание: прочитать вслух каждое предложение; подумать, нужны ли по смыслу в нем паузы; определить варианты произношения; объяснить разницу в оттенках смысла в разных вариантах чтения; обозначить паузы графическими знаками; приготовиться к выразительному чтению стихотворения.

Вариативность чтения характерна для многих предложений. Хорошо, если дети будут учиться понимать, как в каждом варианте изменяются смысловые оттенки! Например, во второй строке предложения:

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается —

можно сделать паузу после первых двух слов (от зари) и тогда мы подчеркнем, что алый свет, разлившийся кругом,— это свет зари, свет раннего, тихого, погожего утра.

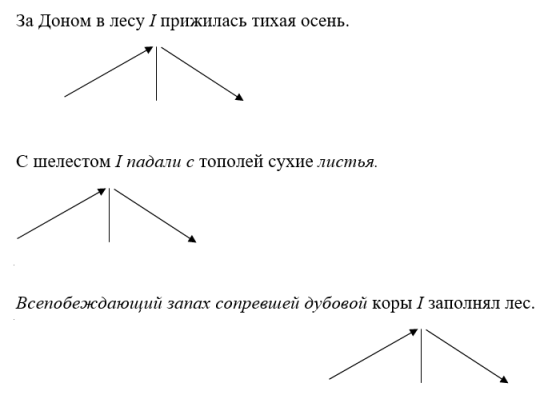

И последнее, на что нужно обратить внимание учащихся при повторении синтаксических сведений о предложении,— это изменение высоты тона. Наблюдая за произнесением различных по дели высказывания предложений, ученики под руководством преподавателя приходят к выводу, что в простом повествовательном предложении голос сначала повышается, а затем начинается плавное его понижение. Учитель может познакомить их с графическим изображением движения голоса: направление стрелки показывает повышение или понижение тона, а степень наклона ее — то, насколько резко тон повышается или понижается; вертикальной линией обозначается место мелодического перелома — паузы.

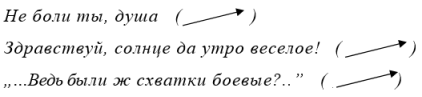

В восклицательных и вопросительных предложениях голос к концу идет на повышение, например:

Дальнейшие наблюдения над изменением тона в предложении будут проведены на уроках литературы при подготовке выразительного чтения прозаических и стихотворных произведений. На наш взгляд, такая работа может успешно пройти при изучении стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Уже в первой строфе этого произведения из четырех предложений — два восклицательных и два вопросительных.

Повышение и понижение голоса заметно обнаруживается в диалогах, состоящих из вопросов и ответов. Например:

Почему же он не лезет назад?

Видишь, испугался.

Что же он теперь будет делать?

А вот погоди.

Таким образом, для успешного проведения работы над выразительным чтением нужно дать учащимся V класса при повторении синтаксиса в начале учебного года понятие о том, что слова в предложении объединяются и при помощи особой интонации; научить их читать так называемые переносы в стихотворной речи; научить различать в чужой и своей речи интонацию сообщения и вопроса и воспроизводить интонацию вопроса (интонация сообщения обычно затруднений не вызывает); дать первоначальное понятие о том, что наша речь членится на предложения, а предложения — на группы слов, объединенные по смыслу и интонационно; выработать у детей навык, слушая себя, делить предложения на части.

Литература:

- Аксенов В. Н. Искусство художественного слова. М.: Просвещение. 2002

- Баженов Н. М., Черкашин Р. А. Выразительное чтение. Издательство Харьков. 1960

- Коренюк Л. Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению. М.: Дело. 2007