В современном обществе особое внимание уделяется семье как социальному институту, несущему ответственность за воспитание следующего поколения. Неблагополучные семьи могут рассматриваться как отдельный феномен, как фактор формирования девиантного поведения у подростков. Неблагополучная семья — это семья, имеющая низкий социальный статус в различных сферах жизнедеятельности; семья, в которой обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, присутствуют скрытые или явные дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные дети». Таким образом, главной особенностью неблагополучной семьи является ее отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, которое приводит к его виктимизации и поведенческим отклонениям.

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показывают, что именно нарушение семейных отношений (детско-родительских и супружеских) часто является причиной виктимизации детей и формирования их девиантного поведения (И. А. Горьковая, В. Л. Хайкин, Э. Г. Эйдемиллер, А. Я. Варга и др.). Все авторы единодушны в том, что отклоняющееся поведение от принятых в данном социуме нравственных и социально-психологических норм наблюдается чаще у детей из неблагополучных семей. В различных типах неблагополучных семейных отношений дети специфически адаптируются в окружающей действительности, все факторы которой комплексно воздействуют на формирование, развитие и социализацию личности.

Значительную часть своей жизни ребенок находится в семье, и по эффективности своего воздействия ни один из институтов не может сравниться с семьей. Семья имеет положительное влияние на ребенка, и никто кроме самых близких людей не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. Но есть и обратная сторона семейного воспитания, никакой другой социальный институт не сможет нанести отрицательного влияния на воспитание ребенка как семья.

Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение строить взаимоотношения с окружающими и возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к девиации, потере смысла существования.

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии ребенка является неблагополучие семьи. Следует выделить определенные стили семейных взаимоотношений, ведущих к формированию асоциального поведения несовершеннолетних:

- дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, сочетающий в себе, с одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой — провоцирование ребенка на конфликтные ситуации;

- нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в ситуации развода, длительного раздельного проживания детей и родителей;

- асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье с систематическим употреблением алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, криминальным поведением родителей, проявлениями мало мотивированной “семейной жестокости” и насилия.

Целью нашей опытно-экспериментальной работы стало определение неблагополучия семейной ситуации, влияющего на формирование девиантного поведения подростков.

Опытно-экспериментальная работа происходила в одной из школ Гусь-Хрустального района во Владимирской области. В исследование приняли участие 15 человек. Из них 2 учащихся — 15 лет, 4 учащихся — 14 лет, 6 учащихся — 12 лет, 2-е — 13 лет и 1 учащийся из 5 класса.

В выборке были представлены 9 мальчиков и 6 девочек.

В работе были использованы следующие методики:

1. Тест «Подростки о родителях» (АDOR);

2. Методика «Диагностика показателей и форм агрессии» А. Басса и А. Дарки;

3. Анализ результатов исследования по методике «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ).

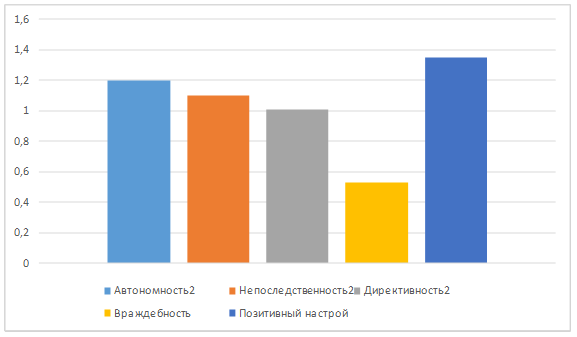

Анализируя полученные результаты на этапе опытно-экспериментальной работы можно сказать что подростки, прежде всего, отмечают позитивный интерес в воспитательной тактике своих родителей.

|

№ |

Название фактора |

Среднее значение |

|

1 |

Автономность (PAUT) |

1.20 |

|

2 |

Непоследовательность (PNED) |

1.10 |

|

3 |

Директивность (PDIR) |

1.01 |

|

4 |

Враждебность (PHOS) |

0.53 |

|

5 |

Позитивный интерес (PPOZ) |

1.35 |

Обращает на себя внимание выраженная автономность во взаимоотношениях подростков и родителей: показатели «автономность» занимают второе место по численным значениям. На третьем месте находится «непоследовательность», затем — «директивность», и на последнем — «враждебность».

Средние значения показателей отношения директивность/автономность и позитивный интерес/враждебность соответственно следующие:

Таблица 2

|

№ |

Показатель |

Среднее значение |

|

1 |

Директивность/автономность |

0.84 |

|

2 |

Позитивный интерес/враждебность |

2.55 |

Соотношение показателей враждебности и позитивного интереса со стороны родителей приближается к трем, что говорит о том, что, с точки зрения подростков родители положительно относятся к своим детям, имеют выраженный искренний, безоценочный интерес к ним.

Анализ зависимости стилей родительского воспитания продемонстрировал, что наиболее стрессогенными стилями родительского воспитания являются отсутствие позитивного интереса и враждебность со стороны родителей. Стремясь к независимости, проявляемой в первую очередь во внешних формах поведения, современный подросток сохраняет на глубинном уровне необходимость психологической поддержки со стороны родителей, а ее отсутствие является стрессогенным фактором, повышающим его личностную тревожность.

Результаты теста позволяют сделать вывод о малой выраженности негативного воздействия на подростков со стороны родителей. Тем не менее, существуют случаи проявления автономности, непоследовательности, директивности и враждебности.

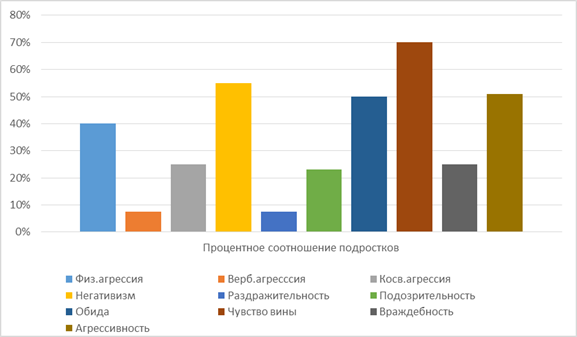

Различные формы агрессивного поведения выявлены у большинства подростков. Можно отметить проявления негативизма (55 % испытуемых), физической агрессии (40 % испытуемых), обиды (50 % испытуемых) и чувство вины (70 % испытуемых). Таким образом, для выборки характерна: оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета, что объясняется подростковым возрастом. Стремление к независимости, начинающееся в подростковом возрасте, вызывает первоначально тенденцию к непослушанию, а затем, встречая сопротивление окружающих, провоцирует человека к проявлению таких агрессивных форм поведения, как негативизм. Значительная часть испытуемых характеризуется проявлениями косвенной агрессии (25 %) и подозрительностью (22,5 %). Достаточно высокие показатели чувства вины или аутоагрессии выражают возможное убеждение респондента в том, что он — плохой, поступает зло, и свидетельствует о наличии у него угрызений совести.

В результате проведенного опросника «Басса-Дарки» было выявлено, что индекс агрессивности у подростков высокий (92,5 %), индекс враждебности находится пределах нормы (75 %), индекс враждебности превышает средние показатели (25 %).

Значимая взаимосвязь выявлена между вербальной агрессией и потворствованием. Чем больше родители в представлении подростков некритично удовлетворяют их потребности, тем больше у подростков проявляются выражения негативных чувств через форму крика, визга, угроз, проклятий, ругани и т. д. Ребенок привыкает, что любое его желание — закон, и если кто-то сделал ему наперекор, не может сдержать свои негативные эмоции.

В семьях, где родители предъявляют к ребенку непомерные требования, перекладывают на них значительную часть своих обязанностей, подвержены строгим наказаниям. Такие дети не склонны к вспыльчивости, резкости, грубости, они как бы привыкают к постоянному давлению со стороны окружающих и не выявляют в своем поведении высокого уровня раздражительности, что может объясняться развитием черт психоастенической акцентуации характера.

Можно предположить, что дети в семьях, которых воспитание превращается в поле битвы конфликтующих родителей, как бы усваивают эту модель поведения, что может проявляться в форме физической агрессии.

Анализ особенности стилей семейного воспитания показывает, что 45 % родителей испытуемых склонны применять наказания крайне редко; 17,5 % предпочитают видеть в своих детях мужские качества; 15 % — женские качества; столько же — предъявляют недостаточно требований-запретов к подросткам. В данной выборке имеет место предпочтение детских качеств (10 %) и вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (10 %), а также гиперпротекция (12,5 %). В воспитании подростков у некоторых родителей (16,2 %) отсутствует гипопротекция, в остальных присутствует в разной степени.

У 7,5 % родителей обнаружено, что в их семьях присутствуют такие родительские тенденции как потворствование, чрезмерность санкций, воспитательная неуверенность и проекция на ребенка своих нежелательных качеств. Практически во всех семьях, за исключением 2,5 % родителей, отсутствует неустойчивый стиль воспитания.

Испытывая по отношению к себе прежде всего равнодушное по сути отношение родителей (высокая автономность), подростки испытывают высокую потребность в близких психологически безопасных внутрисемейных взаимоотношениях. Отмечаемая подростками непоследовательность воспитательных воздействий со стороны родителей способствует формированию у них высокой тревожности, неуверенности в себе и отсутствие ощущения постоянства окружающего мира. Баланс враждебности и позитивного интереса со стороны родителей демонстрирует наличие выраженных проблем в сфере эмоционального благополучия подростков, в области формирования их самоуважения, отношения к себе как к самоценной и достойной личности. Семейное воспитание у большинства подростков находится на низком уровне. В некоторых семьях присутствует гиперопека, а в некоторых гипоопека. Оба эти типы воспитания оказывают отрицательное влияние на развитие подростка.

В результате проведенного исследования можно отметить, что подростки из неблагополучных семей отличаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью, тревожностью, уровнем самоуважения и возможными вегетативными расстройствами, повышенной агрессии, у некоторых подростков повышенным индексом враждебности, что является причиной девиантного поведения.

Таким образом можно сделать вывод, что подростки из неблагополучных семей испытывают равнодушие со стороны родителей, чувствуя при этом потребность в близких в психологически безопасных внутрисемейных взаимоотношениях. Отмечаемая подростками непоследовательность воспитательных воздействий со стороны родителей способствует формированию у них высокой тревожности, неуверенности в себе и отсутствие ощущения постоянства окружающего мира, что приводит к формированию девиантного поведения. Баланс враждебности и позитивного интереса со стороны родителей демонстрирует наличие выраженных проблем в сфере эмоционального благополучия подростков, в области формирования их самоуважения, отношения к себе как к самоценной и достойной личности.