В свете тяжелого протекания эхинококкоза как антропозооноза, актуальным становится исследование распространения заболевания среди сельскохозяйственных животных. Данная статья посвящена анализу данных, касающихся распространения эхинококкоза сельскохозяйственных животных в различных регионах Казахстана. Исследование показало, что среди перечисленных сельскохозяйственных животных, являющихся промежуточными хозяевами паразита, наименьшее эпизоотологическое значение в распространении инвазии имеют свиньи, верблюды и козы.

Ключевые слова: эхинококкоз, эпизоотологический мониторинг, мелкий рогатый скот, заболеваемость.

Введение

Эхинококкоз — зооантропонозный гельминтоз, вызываемый личиночной формы цестоды Echinococcus granulosus . Во многих странах мира, включая Казахстан, продолжает оставаться актуальной проблема распространения эхинококкоза среди животных и людей, особенно в тех регионах, где развито животноводство. В Казахстане проблема эхинококкоза остается нерешенной, хотя естественно-очаговое заболевание сильно уменьшилось благодаря значительному уничтожению диких хозяев, таких как волки и крупнокопытные животные, в лесостепных и степных районах. Однако сейчас наибольшую угрозу представляют зараженные собаки, особенно приотарные, а также сельскохозяйственные животные. Домашние овцы и приотарные собаки являются главными источниками заражения людей и самыми важными звеньями в цикле развития эхинококкоза, вызванного Echinococcus granulosus. Кормление зараженными органами собак поддерживает жизненный цикл Echinococcus granulosus и способствует дальнейшему распространению болезни [1].

Инфекция, вызванная паразитом Echinococcus granulosus, классифицируется как хроническое заболевание, протекающее длительное время, с серьезными органическими и системными патологиями и обширными повреждениями органов. В то же время, для фермерских хозяйств и агропромышленных комплексов эхинококкоз наносит существенный экономический ущерб, поскольку при интенсивной инвазии он приводит к гибели сельскохозяйственных животных и снижению их продуктивности, даже при менее значительной степени поражения.

Долгое время в Казахстане проводились исследования, посвященные проблеме инвазированности сельскохозяйственных животных. Согласно данным ученых, зараженность крупного рогатого скота, овец и свиней составляла 3,9 %, 21,5–38,4 % и 8,1 % соответственно.

Инвазия представляет собой серьезную проблему в южных и западных регионах Казахстана. В этих регионах, особенно в условиях отгонного животноводства, наряду с естественными очагами, возникают антропогенные очаги. Существование таких очагов обусловлено несколькими объективными факторами: первым из них являются климатические условия региона, в частности, высокая влажность и мягкая динамика температур, что способствует длительному сохранению яиц эхинококка. Вторым фактором является традиционное отгонное животноводство, условия которого приводят к ослаблению контроля над убоем, утилизацией пораженных внутренних органов, а также кормлением и содержанием сторожевых собак. Третьим фактором являются санитарно-гигиенические условия в сельских населенных пунктах, особенно в условиях отгонного животноводства, где низкая санитарная культура населения представляет дополнительные проблемы [1].

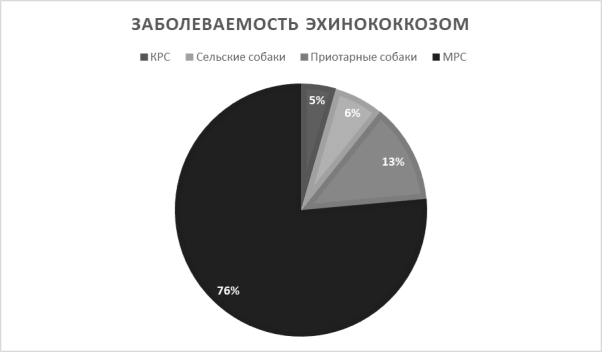

Согласно результатам исследований, проводившимся ранее, зараженности овец эхинококкозом в 2003г. в трех наиболее эндемичных областях республики — Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях — составляет от 30 до 50 %, крупного-рогатого скота — 7 %, сельских собак — от 5 до 10 %, приотарных собак свыше 20 % [2]. По данным, опубликованным в 2010 г, в Южно-Казахстанской области зараженность мелкого рогатого скота колеблется от 24 % до 32 %, крупного рогатого скота от 16,9 % до 44,4 [3]. Информация представлена в диаграмме на рис. 1.

Рис. 1

Уровень зараженности собак, основных распространителей эхинококкоза, варьирует от 1,8 % до 10,4 %. Собаки заражаются эхинококкозом, когда они поедают трупы павших животных или субпродукты, содержащие эхинококковые пузыри. Обычно эхинококкозом заражаются собаки, которые содержатся при отарах и гуртах скота в хозяйствах, где не соблюдаются ветеринарно-санитарные правила в отношении убоя животных, вскрытия и утилизации трупов.

В Абайском регионе распространение заболевания связано с частым обнаружением инфекции при проверке продуктов перед их реализацией, отсутствием достоверной информации о распространении болезни среди хищных животных в хозяйствах и нерегулярной дегельминтизацией собак [4].

Исследования, проведенные в 2020 году, показали, что устойчивая зараженность эхинококкозом в городах Курчатов и Семей объясняется не контролируемым выгулом скота в частных хозяйствах без смены пастбищ, а также благоприятными климатическими условиями. Высокая зараженность цистным эхинококкозом различных видов животных в разных административных районах предположительно связана с особенностями животноводческой деятельности: в районах Абай, Кокпектинский и Тарбагатай преобладает овцеводство, а в Бескарагайском, Семее и Курчатове — молочное скотоводство [5].

В Чимкентской области присутствует значительная зараженность различных видов скота эхинококкозом. У мелкого рогатого скота, этот показатель колеблется от 24 % до 32 %, а у крупного рогатого скота составляет от 16,9 % до 44,4 %. Что касается свиней, то у них зараженность достигает 27,2 %. Особенно высокая зараженность наблюдается у верблюдов, где она составляет от 36,1 % до 83,1 %. Информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

Зараженность животных эхинококкозом в Чимкентской области

|

Вид животного |

Степень зараженности |

|

Мелкий рогатый скот |

от 24 % до 32 %, |

|

Крупный рогатый скот |

от 16,9 % до 44,4 %. |

|

Свиньи |

27,2 %. |

|

Верблюды |

от 36,1 % до 83,1 %. |

Одним из ведущих элементов программ борьбы с эхинококкозом у сельскохозяйственных животных является ограничение численности бродячих собак, которые являются основными дефинитивными хозяевами паразита E. granulosus, а также проведение дегельминтизации этих животных. Такие меры имеют целью предотвратить распространение паразитических яиц в окружающей среде и заражение промежуточных хозяев, особенно во время пастьбы скота и овец.

Практика показывает, что эффективными мероприятиями по борьбе с эхинококкозом является организация ветеринарно-санитарных действий, включая осуществление качественного ветеринарного контроля при убое сельскохозяйственных животных и обследование их внутренних органов на наличие эхинококковых кист. При обнаружении поражения эхинококкозом, осуществляется утилизация зараженных кист.

Учитывая, что эхинококкоз является зооантропонозом, особенно важную роль играет просветительская работа среди владельцев животных и населения, направленная на разъяснение способов заражения и профилактики данного заболевания. Благодаря организации профилактических осмотров, целью которых является выявление ранних форм эхинококкоза у лиц с наибольшим риском заражения (владельцы собак, домашних животных, работники ферм), можно эффективно предотвратить распространение болезни.

Исследование показало, что эхинококкоз широко распространен по всей стране и встречается во всех регионах, однако уровень зараженности сельскохозяйственных животных различается. Наиболее высокая зараженность наблюдается у крупного рогатого скота и овец, в то время как свиньи и козы имеют наименьший уровень зараженности. Лошади, согласно практически нулевым показателям зараженности, не участвуют в цикле развития паразита на территории нашей страны.

Литература:

- Киреев Я. М. Эхинококкоз животных: научные труды/монография / Я. М. Киреев; — Орал: 2010–197с. — Текст: непосредственный.

- Modelling the transmission dynamics of Echinococcus granulosus in sheep and cattle in Kazakhstan. Veterinary Parasitology / Torgerson, P. R., Burtisurnov, K. K., Shaikenov, B. S., Rysmukhambetova, A. T., Abdybekova, A. M., & Ussenbayev, A. E. — 2003 — с 143–153. — Текст: непосредственный.

- Кереев, Я. М. Эхинококкоз животных. Монография. / Кереев, Я. М; РГКП Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. — Орал, 2010. — 35с. — Текст: непосредственный.

- Тлеубаева А. В., Эпизоотология ларвального эхинококкоза в Восточно-Казахстанской области. / Тлеубаева А. В., Байгазанов А. Н., Нуркенова М. К. — Текст: электронный // Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. -2020- № 3(91) — с 339–342. — URL: https://tech.vestnik.shakarim.kz/jour/article/view/84/84 (дата обращения 07.10.2018) — — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Абдыбекова А. М. Рекомендации «Мероприятия по профилактике и девастации эхинококкоза в Республике Казахстан»/ Абдыбекова А. М. — Алматы — 2015–26с — Текст: непосредственный.