Задачи:

Образовательные:

– Совершенствовать умения видеть конструкцию предмета и анализировать основные её части; умение анализировать будущий объект;

– Уточнять знания о названии объёмных и плоскостных фигур;

– Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и в пространстве, уточнять пространственные отношения;

– Закреплять умения решать примеры + 2.

Развивающие:

– Развивать конструктивные навыки, умения моделировать на плоскости из палочек и по схеме из строительного материала;

– Развивать мелкую моторику рук;

– Развивать логическое мышление, внимание, устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание творить.

Воспитательная:

– Воспитывать самостоятельность, активность, познавательные интересы, объективно оценивать свою работу.

Предварительная работа: Дидактические игры «Фотограф», " Чудесный мешочек» (объёмные и плоскостные фигуры), «Выложи узор» (из кубиков Никитина, ориентировка на листе бумаги из геометрических фигур), «Геометрическая мозаика», различные лабиринты, строительство предметов из разного конструктора по рисункам, схемам и по замыслу, просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты», просмотр слайдов «Удивительные и необычные постройки мира», «Архитектура Нижнего Новгорода»; рисование космоса, планет и различных летательных аппаратов.

Материал: Большой пластмассовый строитель для постройки ракеты, листы бумаги, разноцветные пробки с цифрами, счётные палочки, наборы деревянного и пластмассового конструктора, схемы постройки роботов на каждого ребёнка, изображения различных планет и одной большой планеты, карточки с примерами на каждого ребёнка, изображения шести траекторий полёта под цифрами, рисунок космической станции и блоки гексомозаики.

Ход занятия.

Дети стоят около стола с крупным конструктором.

— Ребята нам пришло письмо из космоса с планеты Шелезяка. Вы помните кто населяет эту планету? (Роботы). Они попросили нас прилететь к ним и сделать им космическую станцию и новых роботов.

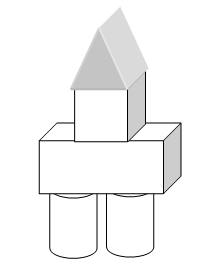

— На каком транспорте можно отправиться в космос? (Ракета). Вот здесь есть строительные детали. Назовите какие? Давайте из них построим ракету. (Во время строительства обговариваем постройку ракеты, что сначала, что потом). Какие детали находятся под бруском? Между бруском и призмой? На кубе? Наша ракета готова.

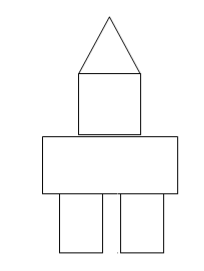

— Но давайте каждый полетит на своей ракете. Дети садятся на свои места. А делать мы её будем из счётных палочек. Но для этого объёмные фигуры надо превратить в плоскостные. Цилиндр в какую фигуру превратится? Брусок? Куб? Призма?

- Теперь внимательно посмотрите на нашу ракету и начинайте делать свои. (дети выполняют постройку).

— Ракеты наши готовы. Но чтобы ракета полетела, нам нужен пульт управления. Его мы сделаем из пробок. (На листе бумаги дети выкладывают пробки по инструкции воспитателя. В середине квадрата красная пробка с цифрой 5, рядом с ней положите её соседей, зеленая пробка с цифрой 3 в правый верхний угол, желтая пробка с цифрой 1 в левый нижний угол, синяя пробка с цифрой 8 в левый верхний угол, красная пробка с цифрой 10 в правый нижний угол).

Сколько всего получилось кнопок на пульте? Какая кнопка в середине? Нажмите на неё и заводим мотор у ракет.

Физкультминутка.

Ждут нас быстрые ракеты Ходьба на месте.

Для полёта на планеты, Наклоны вправо и влево,

На какую захотим руки в стороны.

На такую полетим.

Улетаем на ракете, Руки вверх, подняться

На носки поднимись, на носки.

А потом руки вниз. Руки вниз, ходьба

Раз, два, три, четыре — на месте.

Вот летит ракета ввысь!Встать на месте, руки вверх.

— Но наши ракеты полетят каждая по своему пути. Помогут вам узнать свой путь, вот такие карточки — подсказки (карточки с примером). Решите пример и узнаете номер своего пути. (Дети решают примеры и выбирают свой путь. Пути — это цветные дорожки, каждая под своим номером, ответом примера). Внимание, полетели! (Включается музыка Зацепина из м. ф. «Тайна третьей планеты»).

— Вот мы и прилетели на планету Шелезяка. Нам нужно построить космическую станцию (строительство из гексомозаики). Наша станция получилась точно по чертежу.

А теперь идём строить роботов. Жители нам приготовили для постройки роботов их фотографии и строительный материал. (Дети строят роботов из строительного материала по индивидуальным схемам. После постройки индивидуальные вопросы).

— Какие детали ты использовал при постройке робота? Ноги из каких деталей? А голова?

—Наше путешествие закончилось, возвращаемся в детский сад. (Звучит музыка).

Итог

— Вам понравилось путешествовать в космосе? Что именно?