В данной статье рассмотрены особенности теплопередачи ограждающих конструкций в холодный период года, связанные с наличием большого количества участков с теплотехнической неоднородностью. Как следствие, возникающие перепады температуры и влажности могут стать причиной образования конденсата и плесени.

Ключевые слова : конденсат, теплопередача, утепление.

This article discusses the features of heat transfer of enclosing structures in the cold season, associated with the presence of a large number of sites with thermal heterogeneity. As a consequence, the resulting temperature and humidity changes can cause condensation and mold formation.

Keywords : condensate, heat transfer, insulation.

В процессе эксплуатации реальных ограждающих конструкциях, наряду с «гладью стены», имеется большое количество участков, которые содержат различные теплотехнические неоднородности теплопроводные включения. К этим участкам можно отнести углы наружных стен, сопряжения элементов каркаса (колонны, балки, перемычки, плиты перекрытий) с ограждениями, оконные и дверные откосы, ребра и связи жесткости в наружных стеновых панелях, металлические кронштейны системы утепляемых и вентилируемых фасадов и другие.

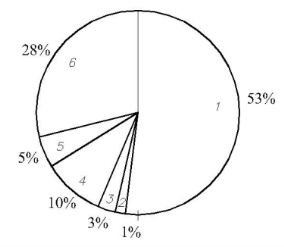

Наружные ограждающие конструкции зданий имеют сложную конфигурацию, отдельные участки которой имеют разное сопротивление теплопередаче, следовательно, различную величину тепловых потерь. На рисунке 1 приведено графическое изображение теплопотерь 17ти этажного жилого дома. Каркас дома выполнен из монолитного железобетона, стены выполнены трехслойными с эффективным утеплителем, опирание на перекрытия поэтажное. Окна и балконные двери выполнены в пластиковых переплетах с двухкамерными стеклопакетами [1]

Рис. 1. Графическое изображение теплопотерь через наружную стену за отопительный период: 1 — основные («по глади»); 2 — через углы; 3 — через сопряжения наружной стены с внутренними стенами; 4 — через сопряжения наружной стены с междуэтажными перекрытиями; 5 — через оконные откосы; 6- через прочие теплопроводные включения

Из данных рисунка 1 можно заметить, что почти половина (47 %) теплопотерь данного здания определяется участками с теплотехнической неоднородностью.

В процессе натурных тепловизионных съемок были выявлены участки фасадов, на которых утечки тепла «светятся» красным, и по интенсивности свечения можно понять, насколько велики данные утечки.

Температура внутренних поверхностей ограждений в зоне теплопроводных включений — B1 будет ниже, чем эта же температура «по глади» — τ В и возникает опасность «точки росы» и конденсации влаги на поверхности ограждения.

На рисунках 2–5 в качестве иллюстрации изображены некоторые узлы ограждающих конструкций с теплотехническими неоднородностями, приведены температурные поля и температуры внутренних поверхностей.

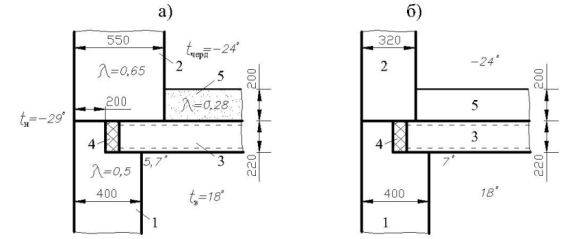

При изменении конструктивных габаритов фризового блока в карнизном узле (рис.2) повышается вероятность выпадения конденсата в этом углу, так как эти изменения могут снизить температуру внутренней поверхности стены у потолка с 7 0 С до 5,7 0 С. [2]

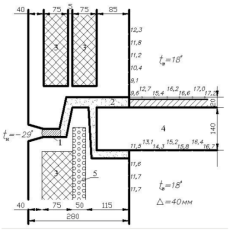

На рисунке 3 изображен классический горизонтальный стык трехслойных железобетонных панелей. Можно заметить различия в значениях температуры что в зоне ребер жесткости по периметру панелей, температура внутренних поверхностей ниже аналогичной температуры «по глади» на 3,3 0 С — 9,1 0 С против 12,3 0 С. [2]

Для нормальных температурно-влажностных условий помещения с t B = 20 0 С и φ = 50 %, температура «точки росы» будет равна 9,3 0 С, следовательно, при расчетных температурах наружного воздуха минус 29 0 С и ниже по периметру панели вероятнее всего будет выпадать конденсат.

Рис. 2. Карнизный узел: а — при толщине фризового блока 55 см; б- при толщине фризового блока 32см; 1 — стена из керамзитобетонных блоков; 2 — фризовый блок из шлакобетона; 3 — многопустотный настил чердачного перекрытия; 4 — минеральная вата;5 — шлаковая засыпка

Рис. 3. Температуры внутренней поверхности горизонтального стыка железобетонных панелей наружных стен: 1 — гернит; 2 — цементный раствор; 3 — фибролит; 4 — железобетонная плита междуэтажного перекрытия; 5 — пенополистирол

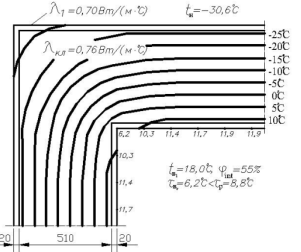

Углы наружных ограждающих конструкций с точки зрения теплопотерь являются традиционно неблагополучными участками стены. Из рис. 1.4 можно заметить, что температура внутренних поверхностей «по глади» составляет 11,9 0 С, а в углу — 6,2 0 С. Температура «точки росы» для данных температурно-влажностных условий (t B = 18 0 С и φ В = 55 %) составляет 8,8 0 С, следовательно, в этом углу будет выпадать конденсат. Традиционное «лечение» таких участков заключается в размещении там водяного отопления или устройства дополнительного утепления в этих местах [3].

Рис. 4. Температурное поле в наружном углу стены из силикатного кирпича

Также традиционным местом утечки тепла являются оконные откосы со всеми возможными последствиями: понижением температур поверхностей откосов, конденсат, постоянное увлажнение и плесень рисунок 1.5.

Рис. 5. Плесень на оконных откосах в жилом доме

Причиной образования плесени является понижение температуры внутренних поверхностей откосов ниже «точки росы».

Теплопроводные включения и теплотехнические неоднородности могут иметь самые разнообразные конфигурации, что отражается как на величине утечки тепла в этих участках ограждения, так и на температуре внутренней поверхности B1 в этой зоне.

Литература:

- Корниенко С. В. Повышение эффективности зданий за счет снижения теплопотерь через краевые зоны ограждающих конструкций// Журнал РААСН ACADEMIA, Строительство и архитектура, 2010, № 3 — С. 348–351.

- Леденев В. И., Матвеева И. В., Монастырев П. В. Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен.: Учебное пособие. — М.: Изд-во АСВ, 2008 г. — 160 с.

- Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Изд. 4-е перераб. и доп. М.: СИ, 1973г. — 287 с

- https://www.kgasu.ru/upload/iblock/71d/chjyiiobpgbg5lx9n8csaelss3uubsg2/up_proektirovanie_teplozashity_ogragdaushih_konstrukcii.pdf