В статье были выделены основные аспекты пресноводных и слабосоленых озерных нитрофицирующих бактерий в Курганской области.

Ключевые слова: нитрифицирующие бактерии, пресноводные озера, соленые озера, грамположительные, грамотрицательные.

Актуальность : нитрифицирующие микроорганизмы, обитающие в водоемах, осуществляют часть замкнутого цикла основного биогенного элемента — азота, который задействован в потоке энергии в водной среде.

Водные экосистемы являются динамичным подразделениям, поэтому и озера участвуют в динамичных биосферных процессах (сукцессионных, флуктуациях, межсезонных) [1, с.7].

Изучение роли нитрифицирующих микроорганизмов и самого азотного обмена здесь — это важный показатель, влияющий на развитие планктона, как кормовой базы для целевых гидробионтов: рыбы, ракообразные и т. п.

Так как в Курганской области насчитывается более трех тысяч озер, следовательно, изучение роли нитрифицирующих бактерий, в том или ином водоеме, представляет собой важный момент гидробиологических исследований.

Объектом для исследования послужили сборы воды на территории Курганской области со следующих озер: Половинное, Становое, Беломойное, Снегирево, Голубые озера, Соленое, Елошное и Суерское.

Озера замкнутого типа – это озера, где глинисто-заиленое дно преобладает над песчаным. К пресноводным относятся озера от 0,01 % минерализации до 0,3 %. К слабосоленым относятся водоемы от 0,3 % до 1 % минерализации [3, с. 7]. Уровень солености определяли TDS-метром. Характеристика водоемов представлена в таблице 1.

Таблица1

|

Название водоема |

Дата взятия проб |

Зарастание |

Грунт водоема |

Прозрачность (см) |

Температура воды (С°) |

|

Половинное |

12.08.2021 |

Наводное- Phragmites australis . Подводное-– Ceratophyllum demersum . |

Глинисто-заиленый |

50 |

19,6 |

|

Становое |

12.08.2021 |

Подводное-)- Phragmites australis, рогоз Typha Latifolia . Зарастание подводное– Lamna minor, Lamna trisulca, телорез+ водокрас. |

Илиситое |

40 |

19,2 |

|

Соленое |

12.08. 2021 |

Подводное- Myriophyllum spicatum . |

Глинисто-заиленый |

10 |

18,3 |

|

Беломойное |

12.08. 2021 |

Надводное- Phragmites australis . |

Глинисто-заиленый |

20 |

18,1 |

|

Суерское |

24.02.2022 |

Надводное-рогоз |

Илистое |

20 |

3,2 |

|

Елошное |

24.02.2022 |

Подводное придонное — Myriophyllum spicatum . |

Илистое |

40 |

2,8 |

|

Снегирево |

24.02.2022 |

Подводное- Myriophyllum spicatum . |

Глинисто-заиленый |

30 |

3,1 |

|

Голубые озера |

24.02.2022 |

Подводное- Potamogeton pectinatus,Myriophyllum spicatum . |

Песчаное |

50 |

3,6 |

Материалы и методы

На базе лаборатории КГУ мы выделяли микроорганизмы из стоячих водоемов стационарным методом их культивирования (посев). С помощью электронного одноканального дозатора были взяты пробы воды поверхностного слоя, каждая в объеме 1мл.

С использованием элективных твердых питательных сред нитрифицирующие бактерии количественно учитывали на ГПС и питательном агаре с добавлением сульфат аммония. В качестве индикаторов использовались лакмусовые бумажки, так как их почернение указывает на процесс выделения аммиака. На появившиеся через 5–10 дней колонии наносят по капле реактива Грисса, с покраснением среды регистрировали образование нитритов из аммония [5, с. 7].

Проводился непосредственный подсчет колоний на выделенном участке в 1см 2 . Микроскопировали с помощью микроскопа ЛОМО МИКМЕД-6, фото с помощью камеры MC-10(USB-3.0). К морфологическим признакам относили: форму бактерий, размеры колоний, окраску по Грамму. После окрашивания грамположительные бактерии проявляются в фиолетовом или синем цвете, а грамотрицательные — в красном [5, с. 7].

Результаты и их обсуждение

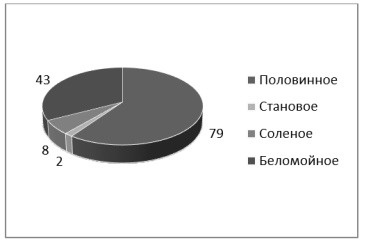

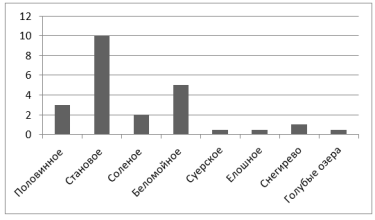

Визуально колонии проб микрофлоры озер Половинное, Становое, Беломойное и Соленое, между собой были сходны во всех чашках Петри, размер округлых колоний варьировался от 3 до 8 мм. После подсчета колоний выяснили следующее: пробы, находившиеся при комнатной температуре, имели большее количество колоний, но меньших в размере. При микроскопировании были отмечены бактерии различной морфологии: палочковидные, шарообразные и др [2, с. 7]. Окрашивание по Грамму на глюкозо-пептонной среде выявило преобладание грамположительных диплококков, с вкраплениями грамположительных палочек. Количество колоний выросших на ГПС, представлено на рисунке 1.

Рис. 1

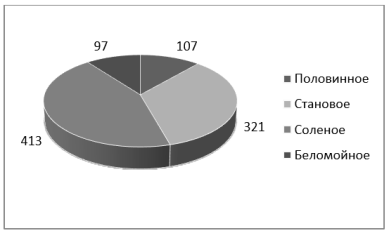

В повторном посеве микрофлоры на питательном агаре, с добавлением сульфат редуцирующёего агента, культивировались мелко-зернистые колонии до 1мм. Они находились в тесном контакте друг с другом. Наблюдали общее преобладание грамположительных кокков, которые были размещены скоплениями разного размера и количества. Индикатор Грисса в микрофлоре воды озер Соленое и Беломойное, прореагировал красным окрашиванием, что связано с присутствием образовавшихся нитритов из аммония. Количество колоний, выросших на питательном агаре с добавлением сульфат аммония, на рисунке 2.

Рис. 2

Микрофлора водоемов Суерское, Снегирево, Елошное и Голубых озер была высеяна на питательный агар с добавлением сульфата аммония. При микроскопировании было замечено преобладание грамположительных сферических прокариотов, с вкраплениями грамотрицательных бактерий и присутствием спор высших грибов. Отмечали отсутствие палочковидных форм. Индикатор Грисса прореагировал в каждом посеве с микрофлорой воды, что указывало на наличие нитритов и интересующих нас бактерий, как представлено в таблице 2.

Таблица 2

|

Название бассейна |

Степень минерализации % |

Количество колоний |

Реакция на индикатор Гриса | |

|

Питательный агар + сульфат аммония (на 1см 2 ) |

Глюкозо-пептонная среда | |||

|

Половинное |

0,11 |

107 |

79 |

- |

|

Становое |

0,23 |

321 |

2 |

- |

|

Соленое |

0,61 |

413 |

8 |

+ |

|

Беломойное |

0,1 |

97 |

43 |

+ |

|

Суерское |

0,97 |

509 |

- |

+ |

|

Елошное |

0,33 |

711 |

- |

+ |

|

Снегирево |

0,27 |

23 |

- |

+ |

|

Голубые озера |

0,01 |

88 |

- |

+ |

Данные по выросшим прокариотам сведены в таблице 3.

Таблица 3

|

Название водоема |

Морфология микроорганизмов |

t инкуб |

Размер колоний (мм) |

Результат окраски по Грамму |

|

Половинное |

Единичные палочковидные |

22\35 |

3 |

Грамотрицательные с примесью грамположительных |

|

Становое |

Овальные диплококки |

35 |

8 |

Грамположительные |

|

Соленое |

Диплококки, вытянуты и закруглены |

22 |

4 |

Преобладание грамположительных |

|

Беломойное |

Палочковидные, кокки |

35 |

4 |

Грамположительные |

|

Суерское |

Мелкие скопления кокков, вытянутые прокариоты |

25 |

0–1 |

Грамположительные, окрасились стенки гифов грибов. |

|

Елошное |

Скопления в линии диплококков |

18 |

0–1 |

Грамположительные |

|

Снегирево |

диплококки |

18 |

0–1 |

Грамотрицательные преобладают |

|

Голубые озера |

Редкие кокки |

18 |

0–1 |

Грамположительные |

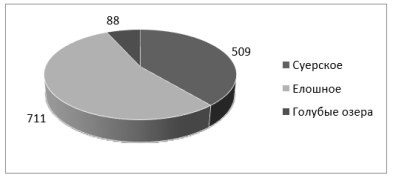

Количество колоний, выросших на питательном агаре с сульфат аммония, показаны на рисунке 3.

Рис. 3

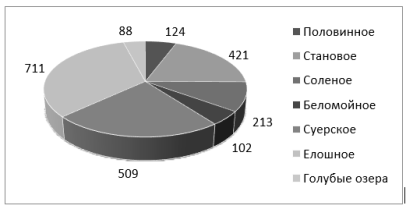

Количество колоний на 1см 2 , сведения со всех проб микрофлоры воды отображены на рисунке 4.

Рис. 4

Средний размер колоний во всех пробах микрофлоры на рисунке 5.

Рис. 5.

Выводы

В посевах на ГПС и питательном агаре, с добавлением в качестве питательных веществ сульфата аммония, были выявлены грамположительные и грамотрицательные бактерии с разной морфологией. Возможно, выделенные бактерии принадлежат к семейству Pseudomonadaceae , так как представители этого семейства неприхотливы в средах и окисляют азот [4, с.7].

В посевах микрофлоры поверхностных вод озер Курганской области преобладали грамположительные бактерии, следующей морфологии: сферические формы, диплококки ( Azotobacter ). Некоторое количество грамотрицательных палочковидных форм .

При прорабатывании методов получения нитрифицирующих микроорганизмов в пробах исследуемой воды были отличия в количестве и размерах колоний, которые проявлялись достаточно ярко.

Литература:

- Аникеев В. В., Лукомская К. А.. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М.: Просвещение, 1983 С. — 127.

- Кузнецов С. И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов /М.: Наука 1989.-288с.

- Методы микроэкологического исследования наземных, водных и воздушных экосистем: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Биология» / С. В. Прудникова [и др.]. — Красноярск: СФУ, 2007–152 с.

- Микробиология и вирусология: учебно-методическое пособие / сост. Н. В. Шеховцова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2017–64 с.

- Приготовление питательных сред и культивирование микроорганизмов: Методическое пособие/ сост. А. П. Асташкина; Томск. гос. ун-т. — Томск: ТПУ, 2015.-19с.