Проведена оценка величины гидравлического напора насоса, а также необходимого перепада давления на турбине при работе лабораторной установки для испытания газовых турбин, изготовленных аддитивными методами.

Ключевые слова: аддитивные технологии, газовая турбина, лабораторная установка, оценка работы турбонасосного агрегата, насос, испытания.

К настоящему моменту одними из самых быстро развивающихся и перспективных направлений в области машиностроения являются аддитивные технологии. Суть методов состоит в изготовлении деталей посредством послойного наращивания материала по электронным моделям. Создавая изделия таким образом, удается значительно снизить затраты на их изготовление, что находит применение в различных сферах промышленности: от производства товаров массового потребления до изготовления уникальных деталей авиационной и ракетно-космической техники.

Наиболее целесообразно применение аддитивных технологий для производства деталей относительно простой формы, к прочностным характеристикам которых предъявляются невысокие требования. Это связано с тем, что структура получаемых деталей представляет собой множество связанных между собой частиц, и прочность конечной детали определяется в большей степени прочностью связей, нежели прочностью материала самих частиц. Также рациональным является применение аддитивных технологий при создании экспериментальных образцов, макетов и лабораторных установок. Тем самым сокращаются затраты на проведение предварительных испытаний по исследованию влияния геометрии изделия на протекание различных рабочих процессов.

В данной работе проводится оценка энергетических возможностей лабораторной установки для испытания газовых турбин, изготовленных аддитивными методами, совместно с насосом в составе турбонасосного агрегата.

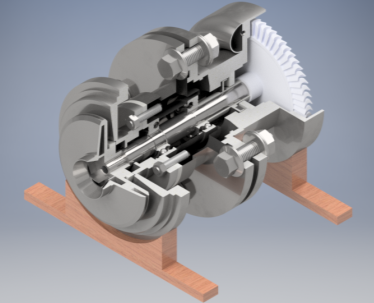

Лабораторная установка представляет собой универсальный комплекс, позволяющий исследовать работу аддитивно изготовленных турбин с различной конфигурацией рабочих лопаток на однофазном или двухфазном рабочих телах с различной температурой. Модель установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель лабораторной установки

Принцип работы установки заключается в следующем. На рабочие лопатки турбины через сопловой аппарат, расположенный в корпусе, подается сжатый воздух под определенным давлением. Давление потока воздуха на лопатки турбины создает крутящий момент. Турбина приводится во вращение, передавая момент по валу на насос, который в свою очередь создает напор и увеличивает энергию подаваемой к нему воды.

Исследуемая турбина выполнена из PLA-пластмассы, а её геометрия, как и геометрия рабочих лопаток, идентичны прототипу, которым является турбина, использованная в лабораторной установке, разработанной на базе МГТУ им Н. Э. Баумана [1]. Используемый насос был предназначен для работы в турбонасосном агрегате жидкостного ракетного двигателя 5Д12. Однако для снижения затрат на разработку нового агрегата, насос и его корпусные детали были использованы при создании оцениваемой установки.

Оценка энергетических возможностей стенда заключается в определении напора насоса, который может быть получен при достижении турбиной предельно допустимой частоты вращения, а также в определении необходимого для этого давления сжатого воздуха на входе в сопловой аппарат. Момент, создаваемый турбиной, определяется из гидродинамического напора, создаваемого насосом.

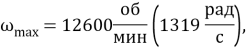

Как было показано, идентичная газовая турбина, выполненная из PLA-пластмассы, способна работать при частотах вращения, достигающих

и при моменте ![]() без существенных повреждений и изменений её конструкции [2]. При следующих расчетах указанная частота, выраженная в

без существенных повреждений и изменений её конструкции [2]. При следующих расчетах указанная частота, выраженная в ![]() , принята за максимально допустимую при проведении испытаний.

, принята за максимально допустимую при проведении испытаний.

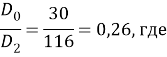

В связи с недостатком сведений об используемом насосе зависимость создаваемого им напора от частоты вращения вала была установлена, исходя из коэффициента быстроходности ![]() , принятого с учетом отношения входного и выходного диаметров насоса:

, принятого с учетом отношения входного и выходного диаметров насоса:

![]() — входной и выходной диаметры насоса. Принято:

— входной и выходной диаметры насоса. Принято: ![]() [3].

[3].

Объемный расход подаваемой к насосу воды принят равным ![]() , а массовый расход подаваемого на турбину воздуха

, а массовый расход подаваемого на турбину воздуха ![]() , что соответствует устойчивой работе системы подачи.

, что соответствует устойчивой работе системы подачи.

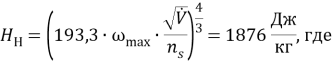

При указанных предельной частоте вращения вала и объемном расходе воды напор насоса принимает значение [3]:

![]() — объемный расход воды.

— объемный расход воды.

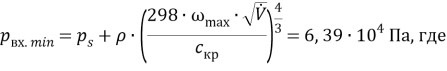

После принятия значений критического коэффициента кавитации, давления насыщенных паров и плотности воды было найдено минимально допустимое значение давления на входе в насос, ниже которого происходит кавитация, недопустимая при работе насоса [4]:

![]() — критический коэффициент кавитации, принятый из интервала для обычных насосов [4],

— критический коэффициент кавитации, принятый из интервала для обычных насосов [4], ![]() — плотность воды,

— плотность воды, ![]() — давление насыщенных паров воды при

— давление насыщенных паров воды при ![]() [5].

[5].

По найденному напору был найден вызываемый им перепад давлений воды:

![]()

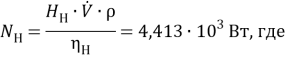

Задавшись коэффициентом полезного действия (КПД) насоса, была рассчитана потребная мощность на привод насоса:

![]() — КПД насоса, принятый в первом приближении [4], а также установлен крутящий момент на валу:

— КПД насоса, принятый в первом приближении [4], а также установлен крутящий момент на валу:

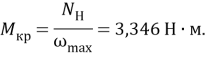

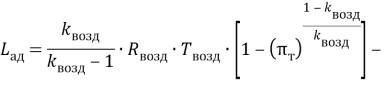

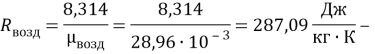

Далее была найдена зависимость располагаемой мощности турбины на привод насоса и импеллерного уплотнения вала от степени расширения сжатого воздуха [4]:

адиабатная работа турбины, ![]() — температура подводимого воздуха,

— температура подводимого воздуха, ![]() — показатель адиабаты,

— показатель адиабаты,

газовая постоянная для сжатого воздуха, ![]() — молекулярная масса воздуха [5],

— молекулярная масса воздуха [5], ![]() — КПД турбины, принятый в первом приближении с учетом гидравлических потерь в сопловом аппарате и на рабочих лопатках,

— КПД турбины, принятый в первом приближении с учетом гидравлических потерь в сопловом аппарате и на рабочих лопатках, ![]() — степень расширения воздуха на турбине,

— степень расширения воздуха на турбине, ![]() — давление торможения воздуха на входе в сопловой аппарат и статическое давление воздуха на выходе с турбины,

— давление торможения воздуха на входе в сопловой аппарат и статическое давление воздуха на выходе с турбины, ![]() — массовый расход подаваемого воздуха.

— массовый расход подаваемого воздуха.

Поскольку мощность, потребляемая импеллерным уплотнением, незначительна и много меньше мощности, потребляемой насосом, при дальнейших расчетах доля располагаемой мощности турбины на привод импеллера не учитывается. Однако при последующих пересчетах она может быть рассчитана и учтена по известной методике [3].

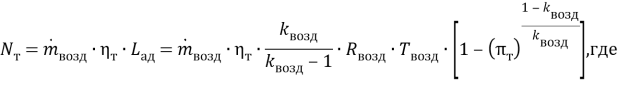

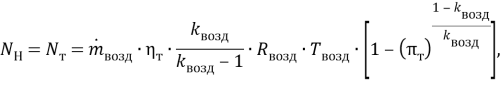

Из равенства потребной мощности на привод насоса и располагаемой мощности турбины аналитически была найдена степень расширения рабочего тела турбины, при которой при заданных условиях реализуется указанная предельная частота вращения вала:

![]()

Графическое решение данного уравнения представлено на рис. 2.

Рис. 2. Графическое решение уравнения мощностей турбины и насоса

После принятия давления на выходе из турбины равным атмосферному давлению окружающей среды ![]() , было найдено требуемое давление воздуха на входе в сопловой аппарат:

, было найдено требуемое давление воздуха на входе в сопловой аппарат:

![]()

Таким образом, в результате проведенной оценки было установлено, что при работе лабораторной стендовой установки для испытания газовых турбин, изготовленных аддитивными методами, предельно допустимая частота вращения турбины, равная ![]() , может быть реализована при подаче через сопловой аппарат сжатого воздуха с давлением торможения

, может быть реализована при подаче через сопловой аппарат сжатого воздуха с давлением торможения ![]() и массовым расходом

и массовым расходом ![]() . При этом работающий совместно с турбиной насос создаст напор, равный

. При этом работающий совместно с турбиной насос создаст напор, равный ![]() что соответствует перепаду давления

что соответствует перепаду давления ![]() , при подаче к насосу воды с объемным расходом

, при подаче к насосу воды с объемным расходом ![]() . Величина крутящего момента на валу будет составлять

. Величина крутящего момента на валу будет составлять ![]()

Полученные результаты позволяют оценить работу лабораторной установки в первом приближении, так как значения величин, используемых при расчете, были приняты без учета влияний многих факторов, для оценки которых недостаточно опытных данных. В дальнейших работах планируется экспериментальное подтверждение полученных результатов.

Литература:

- Изучение энергетических характеристик активной турбины на модельном однофазном и двухфазном рабочем теле: метод. указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Теория и проектирование ТНА» / Максимов С. Ф., Ягодников Д. А., Андреев Е. А. [и др.]; МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — 46 с.: ил.

2. Алексеев В. В., Калугин К. С. Исследование прочностных характеристик моделей газовых турбин, изготовленных аддитивными методами. В кн.: Сб. тезисов докл. Всероссийской. студ. конф., Москва, 2018: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. С. 39–40.

3. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей / Овсянников Б. В., Боровский Б. И. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986. — 376 с.: ил.

4. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: учебник для высших учебных заведений / Добровольский М. В.; под ред. Д. А. Ягодникова — 3-е изд., доп. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. — 461 с.: ил.

5. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Варгафтик Н. Б. — 2-е изд. — М.: Наука, 1972. — 721 с.