В статье обосновывается необходимость применения педагогическими работниками экспертизы образовательного интернет–контента для определения его соответствия целям и задачам учебно-воспитательного процесса. В рамках оценочно-результативного компонента профессиональной подготовки педагогических работников к проведению экспертизы интернет-контента представлен критериально-оценочный аппарат и выделены интуитивный, репродуктивный, адаптивный и творческий уровни формируемой готовности. В статье показаны результаты готовности педагогических работников к проведению экспертизы интернет-контента с применением разработанного критериально-оценочного аппарата, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы по реализации модели подготовки педагогических работников к проведению экспертизы интернет-контента в системе дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: информационная безопасность личности обучающихся, педагогические работники, экспертиза интернет-контента, дополнительное профессиональное образование, критериально-оценочный аппарат, критерии, уровни готовности.

Современный уровень информатизации системы российского образования дает возможность учителям, в своей повседневной педагогической практике применять электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе сеть «Интернет», что не противоречит Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, согласно которому «электронные образовательные и информационные ресурсы относятся к средствам обучения и воспитания» [5].

Однако материалы, размещенные в сети Интернет, могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье людей любого возраста. Но особенно это касается подростков, которые в силу своих психологических особенностей сильно подвержены любому внешнему влиянию.

Научные исследования показывают [6], что как минимум 30 % несовершеннолетних пользователей интернета становятся жертвами кибербуллинга (унижение или травля с помощью современных средств коммуникации, таких как соцсети). Пятая часть российских детей подвергается обидам и унижениям либо каждый день, либо 1–2 раза в неделю. Более трети детей (41 %) сталкивается с сексуальными изображениями в интернете. Каждый пятый ребенок (21 %) лично встречается с теми, с кем познакомился в сети. Кроме того, в интернете можно обнаружить большое количество сайтов и форумов, посвященных самоубийствам. Организаторы таких сайтов предлагают открыто обсуждать проблемы смерти и самоубийств и зачастую дают рекомендации по самому безболезненному и быстрому уходу из жизни.

Осознание угроз от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся определяет актуальность и необходимость проведения педагогическими работниками экспертизы интернет–контента с целью обеспечения информационной безопасности личности обучающихся [3].

В ходе педагогического эксперимента, на констатирующем этапе исследования, в целях изучения отношения будущих учителей и практикующих педагогов к проблеме экспертизы интернет-контента было проведено анкетирование, в котором приняли участие 82 респондента, среди которых были учителя общеобразовательных школ 65 чел. (79 %), а также студенты старших курсов университета (ТГПУ им. Л. Н. Толстого), работающие по специальности — 17 чел. (21 %). Отвечая на вопрос анкеты «Считаете ли Вы, что педагогу необходимо проводить работу, направленную на оценивание интернет-ресурсов в целях установления факта наличии в них информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся?», ответили «Да» — 71 % опрошенных, «Нет» — 29 % опрошенных.

Понимая актуальность проблемы, на формирующем этапе эксперимента нами был разработан курс повышения квалификации педагогов «Экспертиза интернет-контента». Программа курса включает в себя: сущностные характеристики экспертизы интернет-контента и технологию ее проведения педагогическими работниками.

Технология экспертизы интернет–контента представляет собой типовую деятельность педагога, включающую: процедуру организации экспертизы; совокупность методов ее проведения, обработку результатов экспертного оценивания и получения обобщенной оценки для определения соответствия интернет–контента целям и задачам учебно-воспитательного процесса.

В ходе опытно-экспериментальной работы, в 2015 году, учителя образовательных организаций Москвы и Московской области, реализуя свое право на дополнительное профессиональное образование, на базе ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи», прошли обучение навыкам проведения технологии экспертизы интернет–контента.

В рамках оценочно-результативного компонента подготовки педагогических работников к проведению экспертизы была обоснована необходимость разработки критериально-оценочного аппарата готовности педагогов к проведению такого рода профессиональной деятельности.

Критериально-оценочный аппарат включает в себя критерии: когнитивный (понятийный аппарат, знания в области информационной безопасности и проведения экспертизы), деятельностный (умения, опыт деятельности, навыки проведения экспертизы интернет-контента); мотивационно-ценностный (педагогические ценности, мотивы экспертизы интернет-контента) и уровни готовности: интуитивный, репродуктивный, адаптивный и творческий, применение которых позволяет отразить результат подготовки педагогических работников к проведению экспертизы интернет-контента для обеспечения информационной безопасности обучающихся [1,2,4].

В хoде констатирующего и формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было проведено два cреза, что позволило определить начальное и конечное состояние уровня готовности к проведению экспертизы интернет-контента у 75 слушателей курсов повышения квалификации, и cделать обобщающие выводы на основе сравнительного анализа полученных данных (см. таблицу 1).

Таблица 1

Динамика изменения готовности на констатирующем иформирующем этапах

|

Компонент |

Уровень |

Констатирующий этап |

Формирующий этап | ||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% | ||

|

Когнитивный |

интуитивный |

46 |

61 |

13 |

17 |

|

репродуктивный |

23 |

31 |

44 |

59 | |

|

адаптивный |

5 |

6 |

10 |

14 | |

|

творческий |

1 |

2 |

8 |

10 | |

|

Мотивационно-ценностный |

интуитивный |

52 |

69 |

10 |

13 |

|

репродуктивный |

19 |

25 |

36 |

48 | |

|

адаптивный |

4 |

6 |

23 |

31 | |

|

творческий |

0 |

0 |

6 |

8 | |

|

Деятельностный |

интуитивный |

58 |

78 |

20 |

26 |

|

репродуктивный |

17 |

22 |

31 |

41 | |

|

адаптивный |

0 |

0 |

15 |

20 | |

|

творческий |

0 |

0 |

9 |

13 | |

По полученным данным видно, что число слушателей в экспериментальных группах со сформированной готовностью на адаптивном и творческом уровнях возросло по когнитивному компоненту с 8 % до 24 %, по мотивационно-ценностному компоненту с 6 % до 39 % и по деятельностному — с 0 % до 33 %.

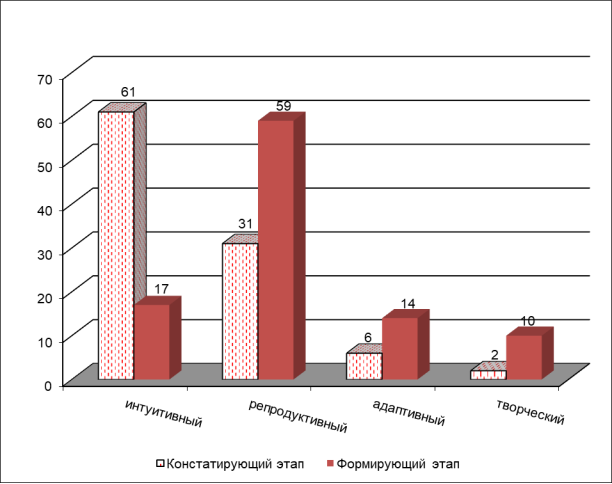

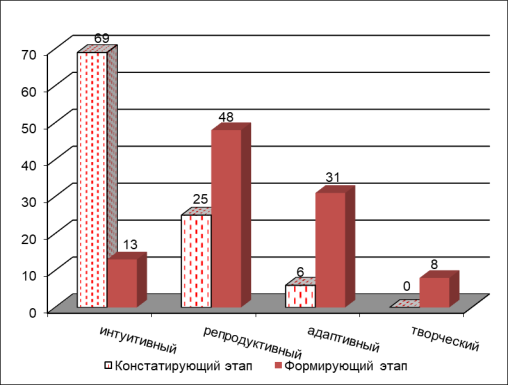

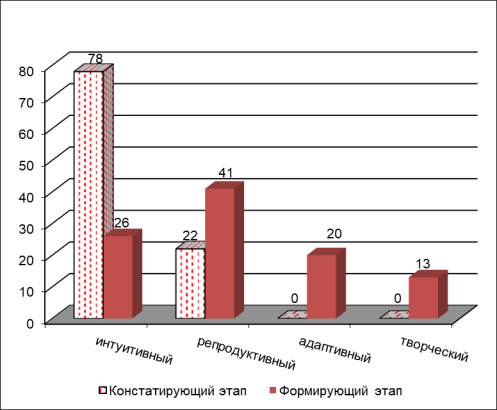

Анализ изменений мотивационно-ценностной составляющей профессионального потенциала слушателей в области экспертизы интернет-контента (см. рис 1–3.) позволил выявить повышение степени профессиональной направленности на педагогическую деятельность, связанную с экспертизой интернет-ресурсов.

Рис. 1. Изменение уровня мотивационно-ценностного компонента готовности на констатирующей и формирующем этапе исследования (в %)

Рис. 2. Изменение уровня когнитивного компонента готовности на констатирующей и формирующем этапе исследования (в %)

Рис. 3. Изменение уровня деятельностного компонента готовности на констатирующей и формирующем этапе исследования (в %)

Данные сводной таблицы и гистограмм изменений уровня готовности слушателей к проведению экспертизы интернет-контента в экспериментальных группах позволили сделать следующие выводы: наблюдается положительная динамика перехода слушателей с интуитивного уровня готовности на репродуктивный и адаптивный; наиболее динамично такой переход можно констатировать в рамках мотивационно-ценностного и деятельностного компонентов рассматриваемой готовности. Различие между результатами количественных измерений уровня сформированности готовности к проведению экспертизы интернет-контента у слушателей курсов повышения квалификации до и после проведенной опытно-экспериментальной работы носят значимый характер, и объясняется воздействием специально организованной работы в экспериментальных группах.

Следует также отметить, что у слушателей курсов повышения квалификации экспериментальных групп наибольшие изменения наблюдаются в мотивационно-ценностном и деятельностном компонентах готовности и менее всего в когнитивном, что подтверждает гипотезу о том, что необходимо целенаправленно готовить педагогических работников, обладающих умением и опытом проведения экспертизы интернет-контента, тем самым обеспечивая в конечном счете информационную безопасность школьников.

Другим важным результатом формирования готовности, зафиксированным по результатам опросов и наблюдений за слушателями в ходе повышения квалификации, можно считать положительную динамику в осознании ценности экспертизы как вида профессиональной деятельности, появление у педагогических работников активного желания делиться с коллегами полученными знаниями и опытом деятельности.

Вывод. Таким образом, проведённые исследования показали, что подготовка слушателей в процессе повышения квалификации с использованием разработанной технологии экспертизы интернет-контента активизирует знания и умения слушателей в этой области, способствует формированию ценностного отношения к рассматриваемым проблемам, адаптивного и творческого уровней готовности в процессе профессиональной подготовки в процессе повышения квалификации педагогов.

Литература:

- Беспалько В. П. Параметры и критерии диагностичной цели // Школьные технологии. — 2006. — № 1. — С. 118–128.

- Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы: воспитательный аспект: учебное пособие / И. Ф. Исаев. — Белгород: БГПИ, 1999.-52с.

- Привалов, А. Н. Основные угрозы информационной безопасности субъектов образовательного процесса /А. Н. Привалов, Ю. И. Богатырева // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки — Тула, 2012. Выпуск 3. — С. 427–431.

- Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. — М.: Академия, 2003. — 576 с.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL: http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ (дата обращения: 29.11.2017).

- Rfdeti.ru — [Электронный ресурс] — http://www.rfdeti.ru/files/62 (дата обращения 29.11.2017)

[1] Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2018 г.