В статье кратко охарактеризована характеристика Приобского нефтяного месторождения, которая является одним из самых крупных в России. Представлены основные черты геологического строения, нефтегеологического районирования и нефтеносности месторождения.

Ключевые слова: месторождение, нефтегазоносная область, залежь, нефтеносность, комплекс

Приобское — это гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-Мансийска. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части — лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого — в 1999 году. Каждое месторождение территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции обладает большим потенциалом, но особый научно-практический интерес представляет Приобское месторождение, так является одним из самых крупных и занимает первую позицию по среднесуточной добыче в России [4].

Геологические запасы оцениваются в 5 млрд тонн. Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 2,4 млрд тонн. Приобское имеет ряд характерных особенностей: крупное, многопластовое, по запасам нефти уникальное.

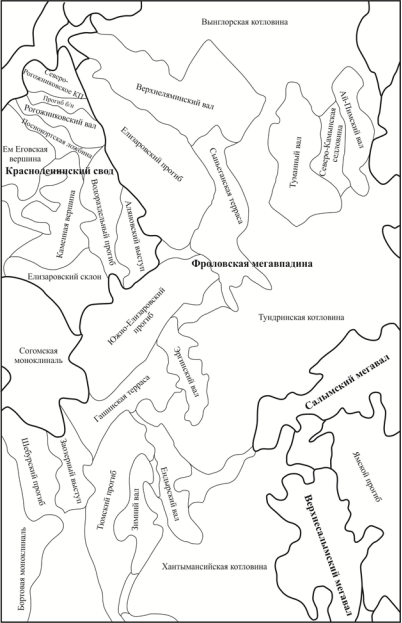

В региональном тектоническом плане Приобское месторождение, согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты [шпильман], расположено в пределах Фроловской мегавпадины, между Сыньеганской террасой и Салымским мегавалом. Из крупных структур Фроловская мегавпадина граничит: с Сургутским сводом на востоке, Помутской мегатеррасой на севере, Красноленинским сводом на западе [1].

Фроловская мегавпадина объединяет в себе серию впадин (котловин): Вынглорскую, Тундринскую, Ханты-Мансийскую. Существенную роль в строение мегавпадины играют карбонатные породы девона, из которых получены высокие дебиты нефти. Особенностью формирования мезозойского чехла в пределах структуры является развитие валанжин-готеривских клиноформных линз, падающих на запад и восток. На территории структуры проходит осевая зона неокомского бассейна.

Территория месторождения представляет собой по отражающему горизонту «Б» моноклиналь, погружающуюся с запада на восток с а. о. — 2720 м до а. о. — 2920 м и осложненную локальными поднятиями (Селияровское, Светлое, Западно-Сахалинское, Крестовое, Западно-Горшковское, Восточно-Селияровское, Южно-Горшковское, Горшковское). По отражающему горизонту «Б» локальные поднятия имеют размеры от 3х3 км до 16х7 км, амплитуду от 25 до 75 м.

Рис. 1. Схематическая тектоническая карта Фроловской мегавпадины

Месторождение приурочено к Фроловской нефтегазоносной области, Приобского нефтегазоносного района Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Нефтеносность месторождения связана с неокомскими и среднеюрскими отложениями, охватывающими значительные по толщине отложения осадочного чехла, от среднеюрского до аптского возраста и составляет более 2,5км. Все залежи являются литологическими или структурно-литологическими и относятся к категории сложнопостроенных, что обусловлено особенностями формирования песчаных тел, к которым они приурочены [1]. Непромышленные притоки нефти и керн с признаками углеводородов получены из отложений тюменской (пласты Ю1 и Ю2) и баженовской (пласт Ю0) свит. Промышленная нефтеносность установлена в неокомских пластах группы АС, где сосредоточено 90 % разведанных запасов.

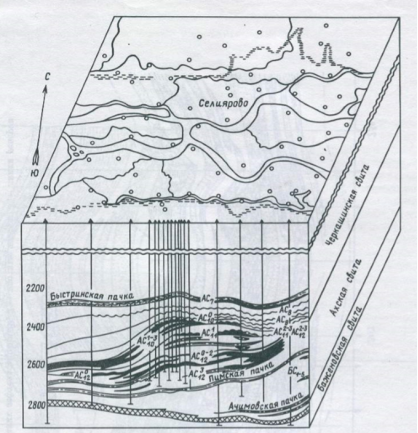

Основные продуктивные пласты заключены между пимской и быстринской пачками глин (рис.2). Залежи приурочены к линзовидным песчаным телам, сформировавшихся в шельфовых и клиноформных отложениях неокома. Отсутствие пластовой воды при многочисленных испытаниях в продуктивной части разреза, доказывает, что залежи нефти, связанные с пластами этих пачек, представляют собой замкнутые линзовидные тела. Данные тела полностью заполнены нефтью, а контуры залежей для каждого песчаного пласта определяются границами его распространения. Исключение составляет пласт АС7, где получены притоки пластовой воды из песчаных линз.

Рис. 2. Блок-схема Приобского нефтяного месторождения: 1 — песчаные и алеврито-песчаные нефтяные пласты, 2 — глины, 3 — плотные региональные глинистые пачки

В составе продуктивных неокомских отложений выделено 9 объектов (пласты группы «AC»): АС123, АС122, АС112–4, АС111, АС110, АС101–2, АС100, АС9, АС7. Залежи пластов АС7, АС9 промышленного интереса не представляют.

По данным [1] в стратиграфическом плане данные пласты относятся к меловым отложениям верхневартовской свиты. Литологически верхневартовская свита сложена частым и неравномерным переслаиванием аргиллитов с песчаниками и алевролитами.

Эффективные нефтенасыщенные толщин варьируют в пределах от 0,4 до 55,7 м, в среднем по залежи составляя 13 м. На площади отмечается две области развития максимальных нефтенасыщенных толщ:

- В зоне сочленения южной части правобережного эксплуатационного участка и острова;

- В зоне эксплуатационного участка в левобережной части площади.

Основные геолого-физические характеристики Приобского месторождения:

– глубина залегания продуктивных пластов 2400–2600 м; пластовая температура 88–90°С;

– проницаемость коллекторов — низкая;

– нефть нафтенового ряда, парафинистая и малосмолистая;

– вязкость пластовой нефти 1,4–1,6 мПа*с.

Приобское нефтяное месторождение удаленное, труднодоступное, 80 % территории которого находится в пойме реки Обь и почти всегда подвергается затоплению в паводковый период. Месторождению присуще сложное геологическое строение песчаных тел по площади и разрезу. Для коллекторов характерны низкая проницаемость и песчанистость. Приобское месторождение характеризуется сложным строением продуктивных горизонтов как по площади, так и по разрезу. Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения указывает на то, что невозможно освоить месторождения без активного вмешательства на продуктивные пласты коллектора и без использования методов интенсификации добычи. [3]

Литература:

- Абдулмазитов Р. Д., Баймухаметов К.С, Викторин В. Д. и др. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазовых месторождений России/ Москва ОАО «ВНИИОЭНГ» 1996 г.

- Атлас «Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа». Ханты-Мансийск. 2004 г. 143 стр.

- Геологический отчёт по Приобскому месторождению за 1998 г.

- Гуторов, А. Ю. Типовые технологические процессы в теории разработ- ки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений [Текст]: учебное посо- бие / А. Ю. Гуторов, Л. В. Петрова. — Уфа: Изд-во УГНТУ, 2014. — 81 с.