В статье показана важность изучения и практического использования естественных поведенческих реакций пеляди в искусственном кислородном поле, что позволяет интенсифицировать процесс лова в условиях заморных озер.

Ключевые слова: гипоксия, поведение рыб, пелядь, кислородное поле озерное рыбоводство, заморы, аэраторы

Развитие озерного рыбоводства в Западной Сибири и на Урале, начавшееся с середины ХХ века было основано преимущественно на выращивание сиговых рыб (пелядь, рипус, сиг и др.). Новые объекты рыбоводства начали выращивать далеко за пределами их естественного ареала, что потребовало детальной разработки биотехники выращивания в условиях озер. Главным объектом озерного рыбоводства из сиговых рыб стала пелядь. В основном рыбоводство базировалось на однолетнем выращивании сеголетков пеляди в заморных высокормных озерах. Однако, новые объекты рыбоводства предъявляют и особые требования к организации промысла и абиотическим условиям в водоеме. Для заморных озер самыми главными проблемами стали — полный отлов выращенной рыбы (при выращивании сеголетков) до наступления зимнего замора и организация зимовки непосредственно в водоеме (при двух- и многолетнем нагуле). Решить эти проблемы возможно путем разработки новых способов лова и зимовки рыбы в заморных озерах с учетом поведенческих реакций пеляди.

Для управления поведением рыб в естественных условиях заморных озер необходимо учитывать поведенческие особенности объектов лова, влияние факторов внешней среды и взаимосвязь между ними. Как показывает анализ, поведение рыбы в общем случае формируется под влиянием внутренних потребностей и внешних стимулов. Среда обитания в условиях заморных озер вызывает у рыб осенью и зимой в предзаморный период целый ряд поведенческих реакций. При этом наиболее сильным раздражителем, действующим на всех без исключения рыб, является, безусловно, содержание растворенного в воде кислорода. Поэтому реакцию рыб на понижение содержания кислорода в озере, возможно и необходимо широко использовать для интенсификации лова, как местных, так и разводимых рыб. Особенное значение имеет возможность управления поведением рыб с помощью кислородного градиента в естественных условиях заморных озер. Они преобладают на юге Западной Сибири и на Урале, составляя, на территории Тюменской области в лесоболотной зоне 80 % озерного фонда, а в лесостепной зоне — 95 % [1].

В зависимости от концентрации кислорода в научной литературе принято подразделять физиологические реакции организма рыб по отношению к кислородному градиенту следующим образом:

− гиперксия — перенасыщение воды кислородом (более 100 % от нормального насыщения);

− нормоксия — насыщение воды кислородом обеспечивающее нормальную жизнедеятельность рыб;

− гипоксия — недонасыщение (дефицит) воды кислородом, которое кроме того подразделяют на острую гипоксию (кратковременное снижение концентрации кислорода) и хроническую гипоксию (существующую длительное время);

− асфиксия — отсутствие или недостаточное количество растворенного кислорода вызывающее массовую гибель рыб.

Явление снижения кислорода в воде может наблюдаться в естественных условиях, как в летний, так и в зимний период и сопровождается оно, как правило, массовой гибелью рыб — заморами [2]. Несмотря на достаточно большое количество работ посвященных физиологии дыхания рыб и их реакции на гипоксию по мнению В. И. Лукьяненко [3] изучению поведения рыб в кислородном градиенте, их способности обнаруживать и избегать, пониженные концентрации кислорода, к сожалению, не уделялось должного внимания, поэтому исследования в данном направлении необходимо продолжать.

Изучение поведения пеляди в нашем исследовании проводилось на оз. Б. Кабанье (Казанский район Тюменской области). Озеро находится в лесостепной зоне и имеет площадь 950 га. Озеро является типичным водоемом с ранними зимними заморами (наступают в декабре-январе). Исследования проводились отделом промышленного рыболовства ФГУП Госрыбцентр при непосредственном участии автора с декабря 2002 г. по апрель 2003 г. В мае 2002 года озеро зарыбили личинкой пеляди в количестве 1,5 млн шт. Поведение пеляди изучали в искусственно создаваемом кислородном поле с использованием способа лова и зимовки с применением турбоаэратора малой мощности и отражателя потока [4].

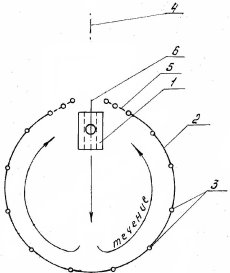

Начиная с 5 декабря на озере создали локальную кислородную зону. За 14 дней работы турбоаэратор Н19-ИАК/1 (мощность 3 кВт) совместно с отражателем потока (рис. 1) образовал локальное кислородное поле (длина до 500 м, ширина 300 м в каждую сторону от центральной линии потока). В дальнейшем для поддержания контрастного кислородного поля включали в работу один — три турбоаэратора. Это позволило обеспечить благоприятный кислородный режим в течение всего подледного периода. В качестве контрольных орудий лова использовали ставные сети и рыболовные экраны.

Рис. 1. Отражатель потока и турбоаэратор на водоеме: 1 — турбоаэратор; 2 — отражатель потока; 3 — колья; 4 — осевая линия; 5 — открылок; 6 — входное отверстие

Анализ уловов за период с 2 по 19 декабря показывает, что пелядь в контрольную сеть (длина 35 м, шаг ячеи 24 мм), которая была установлена на расстоянии 25 м от турбоаэратора, хорошо ловилась как до включения, так и после включения турбоаэратора при высоком содержании растворенного в воде кислорода в озере. Средний улов за 3 дня до начала работы турбоаэратора составлял 89 экз. сеголетков пеляди в сутки — после включения — 83–94 экз./сут. При концентрации растворенного в воде кислорода в озере (5,1–6,5 мг/дм3) до включения турбоаэратора в работу распределение рыбы по сети было равномерное. После включения улов на удаленном участке (45–60 м от источника потока) был ежедневно на 30 % выше, чем на ближнем, что, вероятно, связано с шумовым эффектом.

В начале исследований при благоприятном кислородном режиме пелядь в водоеме была равномерно распределена по всей акватории и подвижна. После включения в работу второго турбоаэратора (21 декабря) и начала неводного лова среднесуточные уловы возросли с 89 экз. до 138 экз. (в 1,6 раза). Это объясняется с одной стороны увеличением дальности распространения отраженного потока насыщенной кислородом воды при одновременной работе двух турбоаэраторов, а с другой стороны стремительным понижением содержания растворенного в воде кислорода на окраинах озера до величины, вызывающей у пеляди угнетение дыхания, обусловленное снижением содержания кислорода из-за начала неводного лова. Так летальные концентрации по Т. И. Привольневу [5], в естественных условиях в температурном режиме 0 — +0,50С составляют для пеляди 1,0–1,5 мг/дм3 К февралю концентрация растворенного в воде кислорода снизилась до 0,5 мг/дм3, и вся пелядь сконцентрировалась в зоне аэрации.

Всего с 2 декабря по 10 января уловы пеляди только в одной контрольной сети составили 1983 экз., что при её средней массе 75 г составило 148,7 кг. Учитывая то, что уловы пеляди ставной сетью стали значительными, в дальнейшем мы применили для наблюдения за её поведением в кислородном поле любительские рыболовные экраны. Анализ уловов экранов в подледный период 2002–2003 гг. показал, что 60 % общего вылова пришлось на зону до 50 м от турбоаэратора (табл. 1). Таким образом, вся пелядь сконцентрировалась в пределах созданного нами кислородного поля, и ее можно было выловить с минимальными затратами — закидным неводом в зоне аэрации. Вся выловленная пелядь (2,7 т) была поймана в зоне аэрации.

Таблица 1

Уловы экранами пеляди в зависимости от расстояния до источника потока

|

Расстояние, м |

Общий вылов, экз. |

Кол-во проверок, раз |

Средний улов, экз/усилие |

|

до 50 |

392 |

107 |

3,66 |

|

до 150 |

37 |

17 |

2,18 |

|

до 300 |

52 |

24 |

2,17 |

|

до 400 |

129 |

17 |

7,59 |

|

до 500 |

54 |

10 |

5,4 |

|

до 600 |

6 |

6 |

1,0 |

|

до 700 |

0 |

4 |

0,0 |

|

до 800 |

0 |

4 |

0,0 |

|

Итого: |

670 |

189 |

3,54 |

Рыболовные экраны (размер 1,2х1,0 м из дели с ячеей 24 мм) оказались удобным средством для изучения поведения и распределения пеляди в подледный период, их можно ставить в те же лунки, в которых берутся пробы на содержание кислорода. Это позволяет получать данные как по скоплениям рыбы на том или ином участке, так и по содержанию кислорода в месте лова, а также определять пространственные границы скоплений рыбы и наиболее эффективно облавливать эти скопления. Установлено, что концентрация и распределение рыбы зависит от концентрации растворенного в воде кислорода (чем выше она, тем выше уловы) и от близости к источнику потока. Наибольшие уловы наблюдались на расстоянии 350–400 м от источника потока, т. е. на границе зоны с наибольшей концентрацией растворенного кислорода, что необходимо учитывать при лове. При содержании растворенного в воде кислорода ниже 1,0–1,5 мг/дм3 пелядь в экраны не ловилась, т. е. данную концентрацию кислорода можно считать границей её распределения по акватории при создании кислородного поля.

В результате проведенных исследований по изучению поведения пеляди в искусственно создаваемом поле выяснено, что вся выращенная пелядь была сконцентрирована за короткий период в зоне аэрации, где и была выловлена. Таким образом, на 10–12 % акватории озера (размер созданного кислородного поля) было выловлено 100 % от общего вылова пеляди.

Литература:

- Антонов А. И. Особенности кислородного режима в заморных озёрах юга Западной Сибири // «Новый взгляд на проблемы АПК (к конференции молодых ученых, декабрь 2002 года, ТГСХА)», Т. 1. — Тюмень, — 2002. — С. 5–7.

- Перевозников М. А., Голубкова О. Г. Этологические реакции рыб на кислородный режим // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ, Вып. 271. — Л., 1987. — С. 154–162.

- Лукьяненко В. И. Экологические основы ихтиотоксикологии. — М., 1987. — 240 с.

- Слинкин Н. П., Новокшонов В. Н., Антонов А. И. Способ аэрации воды для концентрации и лова рыбы / Патент на изобретение № 2236125 (РФ), МКИ7 А 01 К 63/04. Заявитель и патентообладатель ФГУП Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства, — № 2002124411; Заявл. 12.09.02; Опубл. 20.09.04, Бюл. № 26/Открытия. Изобретения. 2004. — № 26.

- Привольнев Т. И. Пороговая концентрация кислорода в воде для рыб при разных температурах // ДАН, Т. 151, Вып. 2. — М., 1963. — С. 439–440.