Структурно-механические (реологические) свойства почв изучают по реологическим кривым течения (основной и дополнительной), получаемых на ротационных вискозиметрах [1]. Прибор РЕОТЕСТ-2 представляет собой ротационный вискозиметр с внутренним вращающимся цилиндром и предназначен для исследования реологических свойств ньютоновских жидкостей с высокой вязкостью, а также структурированных дисперсных систем (рис. 1). На данном приборе можно измерять следующие аномалии текучести: структурную вязкость, дилатансию, пластичность (предел текучести), тиксотропию и реопексию. Так как в почве мы обнаруживаем все виды перечисленных аномалий текучести, этот прибор подходит для почвенных исследований. Поскольку особенностью многих связнодисперсных систем является медленное установление стационарного потока в процессе течения, то применение ротационных вискозиметров правомерно, так как они допускают необходимую выдержку в процессе измерения скорости течения.

Рис. 1. Иономер U-500 и РЕОТЕСТ-2

РЕОТЕСТ-2 является двуосным прибором, в комплекте 5 измерительных устройств. Для почвенных исследований при влажности максимального набухания более всего подходит устройство «Н/Н» в диапазоне скоростей от 0,17 до 145,8 с-1. Рабочим органом прибора является система двух коаксиальных цилиндров: внешний цилиндр неподвижен, внутренний вращается с заданной скоростью. Исследуемая почвенная паста помещается в зазор между цилиндрами. При вращении внутреннего цилиндра прилегающий слой почвенной пасты захватывается им, более удаленные концентрические слои имеют меньшую угловую скорость, а слой внешнего цилиндра — неподвижен. В Реотесте-2 задается угловая скорость вращения цилиндра и измеряется момент вращения на внутреннем цилиндре. Момент вращения определяется реакцией образца на приложенную к нему деформацию. По измеренному моменту вращения, пропорциональному показанию индикаторной шкалы прибора α, рассчитывается напряжение сдвига Р (дин/см2=10–1 Па), возникшее при данной деформации, и структурная (эффективная) вязкость η (пуаз).

Для получения сравнимых реологических характеристик деформационное поведение почв изучается в одинаковом физическом состоянии — в вязко-пластичной консистенции. Понятие одинаковое физическое состояние подразумевает, что при разной влажности почва содержит воду одинаковых категорий, что может проявиться в одинаковом поведении почв при механическом воздействии.

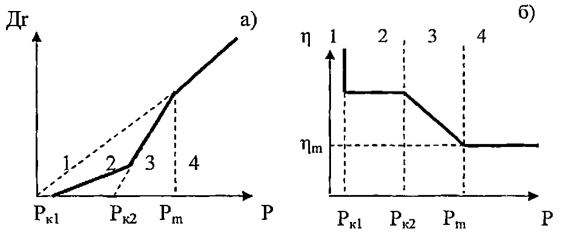

В ходе анализа получают две реологических кривых. Основная реологическая кривая отражает зависимость скорости деформации (Дr, 1/с) от напряжения сдвига (Р, дин/см2), дополнительная — зависимость структурной вязкости (η, пуаз) от напряжения сдвига (Р, дин/см2).

Реологические исследования позволяют получить следующие параметры:

− Рк1 — первое критическое напряжение сдвига, соответствующее началу течения пасты (условный предел текучести, предел Шведова);

− Рк2 — второе критическое напряжение сдвига, соответствующее началу разрушения (динамический предел текучести, бингамовское напряжение сдвига), течение происходит при постоянной пластической (бингамовской) вязкости ηm*. Значение Рк2 получают продолжением прямолинейного участка реологической кривой при Р>Рк1 до пересечения с осью Р. Выделение на реологической кривой Рк1 и Рк2 указывает на наличие коагуляционных структур;

− Рm — напряжение сдвига, соответствующее полному разрушению структуры, достигается полная минимальная вязкость ηm (кривая структурной вязкости идет параллельно оси абсцисс);

− Ркон — предел текучести восстановленной структуры. Если Ркон<Рк1, то это указывает на дилатантность (или η<ηРк1);

− ηрк1 — вязкость начала течения (наибольшая структурная вязкость);

− ηо* — шведовская вязкость;

− ηm* — бингамовская вязкость (вязкость пластического течения — критерий полноты разрушения связей);

− ηm — минимальная структурная вязкость;

− ηк — конечная эффективная вязкость исследуемой системы, которая соответствует наименьшей скорости деформации (Дr=0,17 об/с) по обратной реологической кривой;

− ΔS — удельная мощность разрушения структуры;

− (ηk/ ηрк1) — отношение конечной вязкости пасты к начальной характеризует способность структур к восстановлению;

− (Рm/Рk1) — отношение напряжения сдвига максимального разрушения структуры к первому критическому напряжению сдвига, характеризует прочность коагуляционных связей между почвенными частицами, чем выше отношение, тем прочнее структура;

− (РК1/РК2) — отношение первого критического напряжения сдвига ко второму показывает наличие дилатантных свойств;

− (Рк2/ηm*) — отношение второго критического напряжения сдвига к бингамовской вязкости характеризует бингамовскую пластичность (тиксотропность): чем оно выше, тем сильнее в почве выражена способность к тиксотропному разжижению;

− (Рк2/Рк1) — отношение характеризует диапазон напряжений, в котором происходит разрушение структуры (чем отношение больше, тем прочнее структура).

Рис. 2. Реологические кривые: а) основная; б) дополнительная

На рис. 2 показаны реологические кривые идеальной коагуляционной тиксотропной структуры [2].

На кривой можно выделить четыре участка, соответствующих определенному физическому состоянию структуры.

1. Р<Рk1. В области малых напряжений сдвига систему целесообразно рассматривать как твердообразное с высокой вязкостью тело Кельвина, практически не текущее при напряжении сдвига меньше некоторого предельного Рk1 (упругое последействие связано с взаимной ориентацией анизометрических частиц, способных участвовать в тепловом движении).

2. Рk1<Р<Рk2. Участок ползучести по Шведову, большая часть контактов между частицами, остается не разрушенной. На этом участке система течет как ньютоновская жидкость с постоянной большой вязкостью. На вязкости системы еще заметно не сказываются процессы разрушения структуры, деформация и ориентация элементов структуры в потоке, «почти ненарушенная» структура.

3. Рк2<Р<Рm. Энергетическое разрушение структуры описывается моделью Бингама. Вязкость жидкости, рассматриваемая как отношение напряжения сдвига к соответствующему градиенту скорости (так называемая эффективная вязкость), перестает быть постоянной величиной и непрерывно падает с ростом градиента скорости или напряжения сдвига. Для реальных структурированных систем вязкость может падать на много порядков. Это вызвано тем, что выше Рк2 происходит лавинное разрушение структуры.

4. Р>Рm, Рm — предел прочности, соответствующий разрушению структурных связей, ηm — наименьшая структурная вязкость при Р=Рm.

Процессы деформации и ориентации практически завершены. Кривая течения опять принимает линейный характер, система течет с постоянной вязкостью ηm. В сильно структурированных системах область кривой течения не достигается, так как уже при меньших напряжениях сдвига начинается турбулентный поток [3].

Хорошо оструктуренная прочноагрегированная почва и совсем бесструктурная (в агрономическом отношении) грубого гранулометрического состава могут иметь одинаковые высокие значения пределов прочности. Однако их деформационное поведение и характер реологических кривых будет резко отличаться.

Литература:

- Щукин Е. Д. Физико-химическая теория прочности дисперсных структур и материалов // Физико-химическая механика природных дисперсных систем / Под ред. Щукина Е. Д. и др. — М.: Изд-во МГУ. 1985. 72–90 с.

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. — М.: Изд-во МГУ. 1982. 348 с.

- Абрукова Л. П. Тиксотропные свойства почв // Депон. научн. отчёт. № 7.1977.141 с.