В статье проводится оценка регуляции сердечно-сосудистой системы у студентов в условиях обычного учебного дня. В результате проведенных исследований высчитаны адаптационный потенциал, тип саморегуляции кровообращения, проведено распределение испытуемых по типам саморегуляции кровообращения.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, адаптация, сердечно-сосудистая система, тип саморегуляции кровообращения.

Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении является одной из важнейших теоретических проблем [2]. Начало обучения в вузе является психофизиологическим стрессом и требует напряжения регуляторных процессов организма. Адаптация организма к учебной деятельности представляет собой сложный продолжительный процесс, длительность которого разные ученые определяют по-разному [3]. В связи с этим, нам было интересно проследить особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у студентов естественно-географического факультета.

В качестве объекта исследования были взяты студенты 1-4 курсов естественно-географического факультета. Средний возраст испытуемых составил для первого курса 17,7±0,4 года, для 2 курса – 18,6 ± 0,5 , для 3 курса – 19,4 ± 0,5 и для студентов 4 курса – 20,6 ± 0,5 лет.

Измерения проводили в обычный учебный день. Антропометрические параметры студентов данного факультета (масса тела, рост), мы определяли в соответствии с общепринятыми методиками. Также мы измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Рассчитывали индекс массы тела по соответствующей формуле. Также мы определяли тип саморегуляции кровообращения у студентов естественно-географического факультета по формуле: ТСК = АДД / ЧСС x 100 %.

Для оценки уровня функционирования системы кровообращения нами был использован адаптационный потенциал системы кровообращения:

АП=(0,011*ЧСС)+(0,014*АДС)+(0,008*АДД)+(0,014*В)+(0,009*МТ)+(0,009*Р)-0,27 [1].

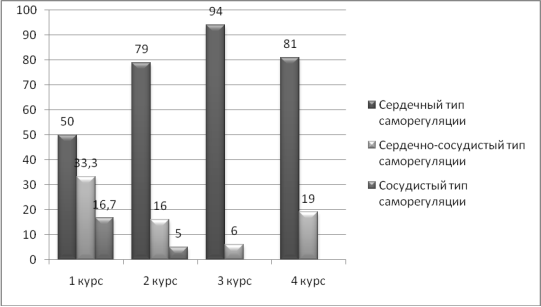

По результатам исследования было установлено распределение испытуемых по типу саморегуляции кровообращения (Рис. 1). Так на 1 курсе половина студентов имеет сердечный тип саморегуляции кровообращения. На 2 и 3 курсах количество таковых возрастает до 79% и 94 % соответственно. Такое распределение свидетельствует о снижении функциональных резервов организма у большинства учащихся к 3 курсу. У четверокурсников количество испытуемых с таким типом саморегуляции кровообращения снижается до 81%, что может быть объяснено адаптацией к учебному процессу.

Рис. 1. Соотношение студентов естественно-географического факультета по типам саморегуляции кровообращения (ТСК) (в %)

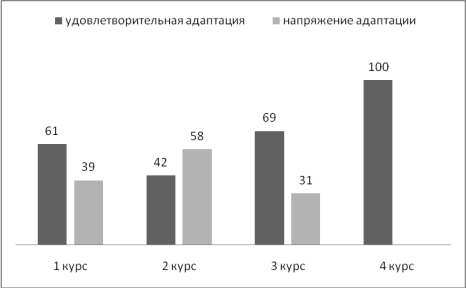

Изучив значения адаптационного потенциала системы кровообращения (АП), мы также распределили студентов на группы (Рис.2).

Рис. 2. Соотношение студентов естественно-географического факультета по значениям адаптационного потенциала системы кровообращения (АП)(в %)

Из диаграммы видно, что ко 2 курсу число студентов с напряжением адаптации сердечно-сосудистой системы увеличивается на 19 % по сравнению с первым. На третьем курсе количество испытуемых с этим типом регуляции снижается до 31%, тогда как среди четверокурсников число таковых отсутствует. Такое распределение позволяет предположить, что адаптированность к учебному процессу наступает только к 4 курсу.

Нам также было интересно рассмотреть степень выраженности регуляции сердечно-сосудистой системы у испытуемых. В таблице 1 представлены показатели сердечно-сосудистой системы испытуемых.

Таблица 1

Показатели сердечно сосудистой системы студентов естественно-географического факультета

|

|

АД систолическое (мм рт. ст.) |

АД диастолическое (мм рт. ст.) |

ЧСС (ударов в минуту) |

АП |

ТСК (%) |

|

1 курс |

113,3 ± 7,7 |

69,8 ± 8,5 |

78,7 ± 11,4 |

2,04 ± 0,2 |

91,8 ± 18,6 |

|

2 курс |

119,5 ± 11,9 |

66,9 ± 6,5 |

85,1 ± 11,8 |

2,2 ± 0,3 |

80,4 ± 9,6 |

|

3 курс |

110,3 ± 6,5 |

61,2 ± 8,2 |

78,7 ± 7,4 |

1,9 ± 0,2 |

77,9 ± 7,3 |

|

4 курс |

105,6 ± 4 |

60,6 ± 4,5 |

74,9 ± 9,3 |

1,8 ± 0,1 |

80,06 ± 9,9 |

Из данных таблицы следует, что у студентов с 1-ого по 4-ый курс имеется тенденция к снижению АДС со 113,3±7,7 мм рт. ст. до 105,6 ±4 мм рт. ст., кроме студентов 2 курса (119,5± 11,9 мм рт. ст.).

Также очевидно заметное снижение АДД с 69,8±8,5 до 60,6±4,5, что подтверждает большее спокойствие студентов 4 курса естественно-географического факультета на занятиях и большую их адаптацию к учебному процессу, нежели у студентов 3, 2 и тем более 1 курсов.

У испытуемых 2 курса происходит заметное увеличение ЧСС (85,1 ± 11,8 уд./мин.) по сравнению с первокурсниками (78,7 ± 11,4 уд./мин.). У третьекурсников данный показатель снижается (78,7 ± 7,4 уд./мин.) до величины, равной таковой у студентов 1 курса. К 4 курсу средние значения ЧСС ещё немного снижаются (74,9 ± 9,3 уд/мин.), что также подтверждает адаптацию к учебной деятельности.

Рассматривая средние значения ТСК можно заметить, что у первокурсников самый высокий показатель (91,8 ± 18,6%), тогда как у остальных наблюдается тенденция к снижению данного показателя (Таблица 1). Причём наименьшее значение оказалось у студентов 3 курса (77,9 ± 7,3%). Такие изменения свидетельствуют о снижении функциональных резервов организма.

Анализируя значения АП системы кровообращения можно видеть стабильное снижение таковых к старшим курсам (от 2,04 ± 0,2 на первом до 1,8 ± 0,1 на четвёртом). Такие изменения свидетельствуют о стабилизации регуляции сердечно-сосудистой системы к старшим курсам.

Таблица 2

Адаптационный потенциал в группах с различной массой тела

|

|

АП у студентов

с ИМТ |

АП у студентов с ИМТ 18, 5 – 25 |

АП у студентов

с ИМТ |

|

1 курс |

2 |

2,03 |

1,9 |

|

2 курс |

1,8 |

2,14 |

2,6 |

|

3 курс |

1,8 |

2 |

2,1 |

|

4 курс |

1,9 |

1,79 |

1,9 |

|

среднее |

1,89 |

1,99 |

2,11 |

Нам также было интересно проследить зависимость адаптационного потенциала от индекса массы тела испытуемых. В таблице 2 представлены данные среднего адаптационного потенциала у студентов с различным ИМТ. По данным таблицы мы наблюдаем едва заметную тенденцию к увеличению АП с увеличением ИМТ у студентов ЕГФ на 3-ем, чуть более заметную в общей картине и явную тенденцию на 2-ом курсе, а у 1-ого и 4-ого курсов подобной зависимости не наблюдается. Все это не позволяем нам говорить о прямой зависимости адаптационного потенциала от индекса массы тела.

Исходя из всех этих показателей, мы можем судить о лучшей приспособленности студентов 4 курса к учебному процессу и наименьшей приспособленности к учебному процессу студентов первокурсников.

Литература:

- Баевский Р.М. Оценка эффективности профилактических мероприятий на основе измерения адаптационного потенциала / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, В.К. Вакулин и др. // Здравоохранение Российской федерации. – 1987. – № 9. – С. 5-23.

- Зерщикова Т.А. Особеннности адаптации первокурсников педагогического факультета // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – № 10. – 2010. – С. 254-257.

- Статуева Л.М. Психофизиологическая адаптация старшеклассников и студентов к различным системам обучения. Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Н. Новгород, 2008. – 22 с.