В рамках написания ВКР по теме «социально- психологическая готовность к самостоятельной жизни выпускников учреждений для детей — сирот» проведено исследование особенностей готовности выпускников детских домов к самостоятельной жизни.

В исследовании приняли участие выпускники учреждений для детей — сирот (далее- выпускники) и юноши и девушки, воспитывающиеся в биологических семьях (далее — студенты), возраст респондентов от 16 до 20 лет.

В результате проведенного исследования мы можем с уверенностью говорить, о том, что по некоторым параметрам выпускники учреждений для детей сирот имеют различия от юношей и девушек, воспитывающихся в биологических семьях.

Исследование проводилось с применением психолого-диагностического комплекса, включающего следующие методики:

- анкетирование

- Краткая версия теста жизнестойкости (Осин, Е.Н., Рассказова, Е.И.)

- Методика «Доверие к себе» для подростков и юношей (Астанина Н. Б.).

- Методика «Индекс устойчивости идентичности» (Соловьева Я. А., Одинцова М. А.)

- Оценка уровня эмоционального интеллекта и его составляющих (Методика ЭмИн Д. В. Люсина)

- Шкала социальные навыки (ШСН)

- Оценка уровня развития основных социальных и жизненных навыков

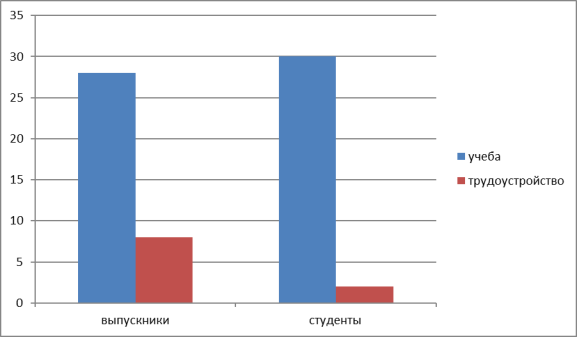

По данным анкетирования, практически все исследуемые, что выпускники, что студенты, являются обучающимися, среди выпускников два человека не учатся т. к. они закончили обучение в техникуме и не планируют дальше продолжать обучение (Рис. 1.)

Занятость

Рис. 1. Занятость

Различия мы видим в трудоустройстве из выпускников 8 человек (27 %) трудоустроено, из них 6 человек (20 %) учатся и работают, в то время как из родительских детей трудоустроено только 2 человека (7 %), это говорит о том, что выпускники пробуют самостоятельно обеспечивать себя, в то время как студенты рассчитывают на помощь родителей.

По продолжению образования существенных различий в ответах выпускников и родительских детей нет 21 выпускник и 23 студента планируют продолжить образование.

Если анализировать источники дохода выпускников и студентов, то доход студентов в подавляющем большинстве 27 человек это стипендия и помощь родителей. Если рассмотреть доходы выпускников, то у них в большинстве 18 человек это стипендия и стипендия и заработная плата 6 человек.

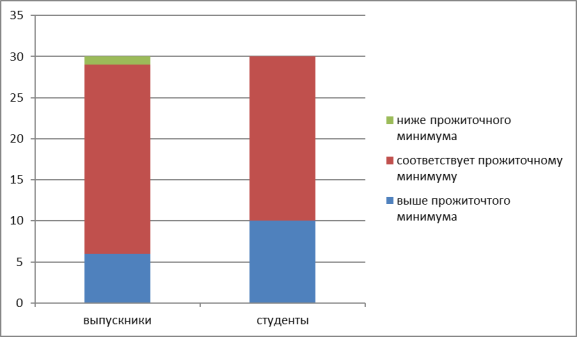

Уровень дохода

Рис. 2. Уровень дохода

По результатам оценки своего уровня дохода, можно сказать, что при соответствии уровня дохода прожиточному минимуму 7 из 20 студентов (35 %) считают, что средств недостаточно. При уровне дохода выше прожиточного минимума 3 из 10 студентов (30 %) считают, что средств недостаточно.

У выпускников при соответствии уровня дохода прожиточному минимуму 1 из 23 (4 %) считает, что средств недостаточно. При уровне дохода выше прожиточного минимума 1 из 6 (16 %) считает, что средств недостаточно. Один выпускник считает, что уровень его дохода ниже прожиточного минимума.

По результату можно сказать, что субъективно студенты (33 %) при наличии дохода, превышающего прожиточный минимум, либо соответствующих прожиточному минимуму считают, что средств недостаточно.

По результатам ответа на вопрос о семейном положении из выпускников 2 человека состоят в браке и у одной выпускницы есть ребенок, среди студентов, состоящих в браке и имеющих детей нет. Состоят в отношениях 9 (30 %) выпускников и 14 (47 %) студентов.

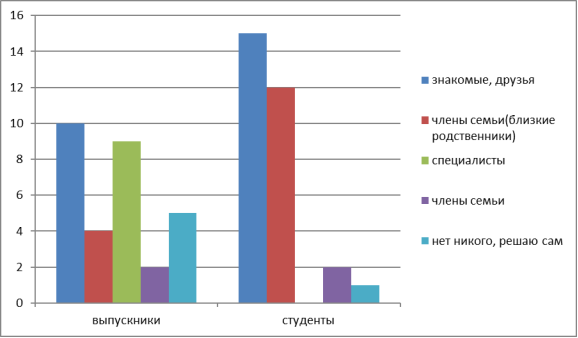

К кому обратитесь за помощью

Рис. 3. К кому обратитесь за помощью

В ответах на вопрос: к кому обратитесь за помощью? Мы видим кардинально противоположные ответы у выпускников и студентов, если студенты обратятся к знакомым, друзьям либо членам семьи. То выпускники обратятся к знакомым, друзьям либо специалистам. 5 человек (16 %) ответили, что у них нет людей, к которым они могут обратиться, они все решают сами.

По занятию волонтерской деятельностью у выпускников и студентов примерно одинаковые ответы, в основном 23 человека (77 %) не занимаются волонтерской деятельностью, 4 человека из студентов планируют заняться волонтерской деятельностью.

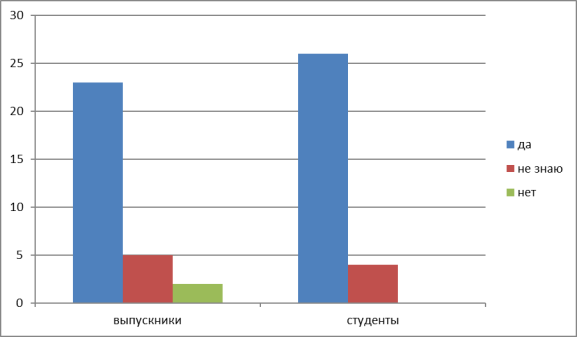

Готовность к самостоятельной жизни у студентов незначительно выше, чем у выпускников 87 % и 77 % соответственно. Обращает внимание, у выпускников 2 человека (7 %) ответили, что не готовы к самостоятельной жизни у студентов таких ответов нет.

Готовность к самостоятельной жизни

Рис. 4. Готовность к самостоятельной жизни

Удовлетворенность жизнью у студентов (90 %) значительно выше, чем у выпускников (70 %). Это говорит, о том, что студенты увереннее чувствуют себя и быстрее адаптируются к происходящим событиям

По тесту жизнестойкости по всем параметрам: вовлеченность, контроль, принятие риска, жизнестойкость у студентов среднее значение выше, чем у выпускников. По показателям: контроль, принятие риска, жизнестойкость обнаружены различия на уровне статистической значимости (р<0,05)

Вовлеченность показатели составляют 72, 8 выпускники и 79,2 студенты, вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.

Контроль показатели составляют 69,6 у выпускников и 80,3 у студентов представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому — ощущение собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.

Принятие риска показатели составляют 65,6 у выпускников и 76,7 у студентов убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. «Низкие значения «принятия риска» характерны для людей, боящихся перемен без наличия гарантии на успех, не желающих экспериментировать при малейшей вероятности ухудшить свое исходное положение.

У студентов показатель «жизнестойкость» составляет 80 у выпускников 70; представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Выраженность контроля, принятие риска и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых.

Таким образом, жизнестойкость представляет собой личностную характеристику, формирующуюся в детском и подростковом возрасте, хотя теоретически её развитие возможно и в более позднем возрасте.

При исследовании по Методике ЭмИн (Люсин Д. В.) статистически значимых различий не обнаружено, соответственно можно сделать вывод, что совокупность эмоциональных и когнитивных способностей, которые способствуют эффективным межличностным отношениям одинаково сформированы у студентов и выпускников. Они одинаково обладают способностями к пониманию своих эмоций и эмоций других людей, адаптированы в обществе, эффективны, коммуникабельны в общении с окружающими.

Шкала социальные навыки . По всем шкалам обнаружены различия на уровне статистической значимости (р<0,05), кроме шкалы «начальные навыки» и шкалы «самовыражение в разговоре» (р>0,05)

При исследовании по шкале социальные навыки обнаружены различия на уровне статистической значимости по шкалам:

– реакция на мнение другого человека в разговоре или на то, что он переживает выпускники — 56,8, студенты — 70,7

– навыки планирования предстоящих действий выпускники — 63,3, студенты — 77,9

– поведение в конфликтной ситуации выпускники — 62,2, студенты — 74,4

– уровень развития социальных навыков в среднем выпускники — 61,5, студенты — 71,4

Методика «доверие к себе». Статистически значимых различий не обнаружено (р>0,05) Соответственно можно говорить о том, что и выпускники, и студенты одинаково относятся к себе, к своим внутренним желаниям, потребностям, взглядам, переживаниям — как к ценности . Такая позиция дает тебе гарантию стать самим собой, самому распоряжаться своей судьбой, никого не винить за свои ошибки.

Уважай свое мнение так же, как уважаешь мнение других людей. Познавай себя. Самопознание укрепляет доверие к себе и повышает уверенность.

Индекс устойчивости идентичности . По критерию Самооценка и Целостность обнаружены различия на уровне статистической значимости (р<0,05). По критерию Уникальность наблюдается тенденция, А по критерию самоэффективность статистически значимых различий не обнаружено

По критерию Самооценка выпускники — 16,4, студенты 17,8

По результату исследования можно говорить о том, что самооценка у студентов выше, чем у выпускников. Обычно именно наш опыт формирует основу для нашей самооценки. Соответственно опыт проживания в семье имеет ключевое значение для формирования данного критерия. Например, те, кого больше хвалят с большей вероятностью будут иметь здоровую, адекватную самооценку.

По критерию Целостность выпускники — 10,0, студенты 12,2. У студентов показатель по данному критерию значительно выше, чем у выпускников. Целостность человека (с точки зрения психологии) — это качество личности, которое определяется его способностью быть верным своим истинным целям и ценностям, находясь в гармонии с самим собой.

Как показало эмпирическое исследование, статистически значимые различия между выпускниками организации для детей-сирот и юношами и девушками воспитывающимися в биологических семьях были выявлены:

– по тесту жизнестойкости по показателям: контроль, принятие риска, жизнестойкость;

– по шкале социальные навыки обнаружены различия по шкалам: — реакция на мнение другого человека в разговоре или на то, что он переживает; — навыки планирования предстоящих действий; — поведение в конфликтной ситуации; — уровень развития социальных навыков в среднем;

– по методике Индекс устойчивости идентичности. По критерию Самооценка и Целостность

Результаты исследования выпускной квалификационной работы позволяют расширить представление о социально — психологической готовности к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот.

С точки зрения практического применения результаты исследования представляют особый интерес и могут быть использованы:

– при разработке программ подготовки предвыпускников к самостоятельной жизни и программ сопровождения выпускников;

– для подготовки педагогов и психологов к работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

– при определении политики государства в отношении детей и работу всех субъектов профилактики на сохранение кровной семьи для ребенка

В целом подводя итог исследования можно сказать, что никакие государственные учреждения, с новым оборудованием, обученным персоналом, не заменят детям семьи, и как бы мы не старались. По результатам исследования мы видим, что по некоторым параметрам социально — психологической готовности к самостоятельной жизни выпускники учреждений для детей сирот уступают юношам и девушкам воспитывающихся в биологических семьях.

Литература:

- Адаптация к условиям самостоятельного проживания выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник]. // под ред. Ю. Ю. Ивашкиной, О. В. Костейчука. — СПб.: СПбГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», 2015. — вып. 4–288 стр.

- Андреева Н. В., Сухорукова Е. В. Профессиональный взгляд на организацию помощи семьям выпускников детских домов // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. — 2015. — № 4. — С.111–116.

- Бобылева И. А. Анализ программ воспитания в организациях для детей-сирот [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2022. Том 3. № 2. С. 54–68. DOI: 10.17759/ssc.2022030204

- Борисова Ю. В. Особенности представления о будущем подростков-сирот с задержкой психического развития и умственной отсталостью: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. СПб., 2005. 32 с.

- Владимирова Н. В., Спаньярд Х. Шаг за шагом: индивидуальное консультирование выпускников детских домов и школ-интернатов. М., 2007.

- Данакин Н. С., Батанова Е. П. Проблемы профессионально-трудового самоопределения детей–сирот // Содействие профессиональному становлению личности трудоустройству молодых специалистов в современных условиях. — 2017.– С.137–143.176 с.

- Дружинина А. А. Основные направления социально-педагогической работы по формированию самостоятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Гуманитарные науки. Проблемы социализации молодежи в современном мире. Вестник ТГУ. 2015. Вып. 8(148). С. 240–249.

- Диагностический портфель для оценки степени готовности выпускников из замещающих семей к самостоятельной жизни / Под общ. ред. Иониной О. В. Тула: ГУ ТО «Региональный центр «Развитие», 2019. 93 с

- Ефремова М. Ю. Проблемы социализации выпускников детских домов // Инновационные направления деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Кузнецова Т. Ю. Проблемы социальной адаптации выпускников детских домов // Защита прав человека в Российской Федерации. — 2001.

- Кулагина Г. С. Социальная адаптация выпускников детских домов средствами волонтерской деятельности // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. — 2015. — № 4. — С.141–146.]

- Меркуль И. А., Волчанская В. О. Актуальные проблемы социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот // Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. № 6. С. 189–199. DOI: 10.17759/pse.2021260615

- Меркуль И. А., Волчанская В. О. Оценка готовности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников замещающих семей к самостоятельной жизни: обзор и анализ региональных практик [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2021. Том 2. № 2. С. 37–46. DOI: 10.17759/ssc.2021020203

- Портал психологических изданий PsyJournals.ru

- Науменко Т. Ю. Постинтернатная социальная адаптация выпускников детских домов в условиях дома юношества //Вестник Костанайского государственного педагогического института. — 2013. — № 4 (32). — С. 45–50.

- Ослон В. Н., Одинцова М. А., Семья Г. В., Колесникова У. В. Психологические ресурсы и личностные дефициты у выпускников организаций для детей-сирот [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2022. Том 3. № 2. С. 69–89. DOI: 10.17759/ssc.2022030205

- Плешивцев В. В. Воспитание самостоятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 2010. 19 с..

- Русакова М. М., Одинокова В. А., Захарова Ю. П. Благополучие и соблюдение прав детей-сирот: руководство по проведению опроса детей и отчет о пилотном исследовании. СПб.: РОО СПСБН «Стеллит», 2015. 124 с.

- Семья Г. В. Основы социально-психологической защищенности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. М.: БФРГТЗ «СЛОВО», 2001. 142 с.

- Федосова И. В., Кибальник А. В. Готовность к семейной жизни студентов: оставшихся без попечения родителей: опыт эмпирического исследования // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review — 2020 — № 2 (30) — С.233–243.

- Чикалов Н. А. Социально-психологическая диагностика готовности к самостоятельной жизни воспитанников интернатных учреждений: опыт разработки пакета методик // Сопровождение сирот: современные вызовы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции (5–6 декабря 2013 г., г. Калуга) / Сост. И. А. Бобылева. М., 2014. С. 173–179.

- Шинина Т. В., Митина О. В. Разработка и апробация опросника «Готовность подростков к самостоятельной жизни»: оценка и развитие жизненных навыков // Психологическая наука и образование. 2019. Том 24. № 1. С. 50–68.