Статья посвящена перспективам развития водного рынка в Кыргызской Республике, анализируются проблемы и ограничения существующей системы управления и распределения водных ресурсов, основанной на централизованной и субсидируемой тарифной политике. Предлагается внедрение рыночных механизмов, таких как торговля правами на воду, кратко- и долгосрочные соглашения о водопользовании, передачи по требованию, а также договорные формы пользования водными объектами, такие как срочное пользование, концессия и аренда. Обосновывается необходимость экономических механизмов с помощью мирового опыта, в частности примера водного рынка в бассейне реки Мюррей-Дарлинг в Австралии. Также представляются метод частичного равновесия для определения полной экономической стоимости воды, учитывающей операционные и эксплуатационные затраты, амортизационные отчисления, приведенную стоимость, экономические и экологические ограничения. В заключении отмечается, что при комплексном подходе и разработке соответствующей нормативно-правовой базы, Кыргызстан имеет возможность занять достойное место на развивающемся региональном водном рынке.

Ключевые слова: водный рынок, тарифы на воду, концессия, торговля водными ресурсами.

Водные ресурсы — это стратегический природный ресурс, определяющий и обеспечивающий социально-экономическое устойчивое развитие, продовольственную, энергетическую безопасность и сохранение экосистемы Кыргызской Республики. Водные ресурсы являются основой жизнедеятельности населения всего бассейна, здоровья нации, экономической и социальной стабильности. [1]

Соответствующее управление водными ресурсами, реализация стратегии и различных программ, направленных на сохранение и рациональное, бережное использование ограниченных водных ресурсов являются стратегическим приоритетом устойчивого и бесконфликтного развития Кыргызской Республики.

Однако, несмотря на изобилие водных ресурсов в Кыргызской Республике, наблюдается устойчивая тенденция дефицита водных ресурсов для нужд сельского хозяйства, промышленности и питья. Согласно данным Национальной водной стратегии Кыргызской Республики до 2040 года, примерно 475 сельских населенных пунктов, в которых проживают около 800 тыс. человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Более того, 23 % городского населения не имеет доступа к сетям водоотведения, а в 5 городах сети водоотведения вообще отсутствуют. [1]

В дополнении к этому, изменение климата, рост населения и динамика изменений погодных условий уже негативно сказываются на прогнозировании формирования и обеспечения водными ресурсами, так, в 2023 году в следствии недобора осадков и малой водности речных бассейнов столица Кыргызстана столкнулась с дефицитом воды и власти были вынуждены приостановить подачу воды городскому населению. [2]

Кыргызстан, являясь наследником гидротехнической инфраструктуры СССР унаследовал также и основные функции управления водными ресурсами, при которой экономическая (тарифная) политика водопользования обусловлена жесткой централизованной и иерархической процедурой директивно устанавливаемой «сверху-вниз», где Правительство КР устанавливает тарифы на воду в соответствии с гл. 8, ст. 48 Водного Кодекса КР «Плата за пользование водой как за природный ресурс утверждается Правительством Кыргызской Республики для каждого главного бассейна на основе фактических затрат по изучению, оценке и охране водных ресурсов, а также затрат на мероприятия по функционированию Государственной водной администрации» [3].

При этом важно отметить, согласно данным водной стратегии, в секторе питьевого водоснабжения себестоимость подачи питьевой воды в 1,5 раза выше существующих тарифов. В ирригационном секторе годовой сбор за услуги по поставке поливной воды составляет 6–10 % фактически выделяемых средств из республиканского бюджета. [1]

Таким образом, тарифная политика определяемая Правительством КР и спускаемой по принципу «сверху-вниз», а не формируемой с учетом факторов водообеспеченности, инфраструктурных вложений и потребностей местного населения в водных ресурсах, не только не соответствует объективным условиям эффективного управления водными ресурсами в условиях современной рыночной экономики, но также создает барьеры вызванные субъективными факторами для определения реальной стоимости водных ресурсов в определенном месте при определенных гидрологических и гидротехнических условиях, что в конечном итоге приводит к нерентабельному, субсидируемому использованию водных ресурсов и имеет мультиплицирующий эффект.

Для решения обозначенных выше проблем требуется пересмотр подходов к управлению и распределению водных ресурсов, внедрение новых инструментов учитывающие современные экономические и финансовые возможности. Мировой опыт показывает, что рыночные механизмы могут быть полезными инструментами в управлении водными ресурсами. Они позволяют воде перемещаться между продавцами и покупателями в соответствии с принципами спроса и предложения и образуя водный рынок могут способствовать более эффективному распределению воды, поскольку рыночная цена действует как стимул для пользователей переводить ресурсы с малоценных видов деятельности на высокоценные. [5]

Следует отметить, что в водной стратегии КР до 2040 года отмечается, необходимость «адаптировать международный опыт внедрения и совершенствования рыночных механизмов в управлении водными ресурсами. В мировой практике существуют различные ситуации, когда поверхностная вода может покупаться и продаваться по цене, определяемой механизмом спроса и предложения». [3] Учитывая упоминание о рыночных механизмах в водной стратегии КР, можно прийти к заключению, что теоретическое основы внедрения рыночных механизмов в сфере управления водными ресурсами подтверждаются и имеет реальное обоснование.

В силу природных особенностей формирования и использования водных ресурсов водный рынок ограничен определенной территорией в рамках гидрографических границ поверхностного водного объекта или части водного объекта. [6] Для многих идеальный рынок воды функционировал бы подобно фондовому рынку, где акции свободно торгуются с небольшими ограничениями. [7] Тем не менее, анализ ряда научных исследований и успешных примеров внедрения рыночных механизмов водопользования в зарубежных странах указывает на множество потенциальных моделей, которые могут быть применимы в условиях Кыргызской Республики. В рамках настоящей статьи рассмотрим некоторые из этих примеров.

Исследование, проведенное Всемирным банком в области политики, дает следующее определение торговли водой «торговля водой — это добровольный процесс обмена или передачи водных ресурсов, которые могут быть количественно оценены, между желающими покупателями и продавцами. На водном рынке продавец обладает избыточным объемом водных ресурсов, превышающим его текущую потребность, в то время как покупатель сталкивается с нехваткой воды и готов выплатить средства, чтобы удовлетворить свои потребности в воде». [4]

Торговля водой обусловлена разными типами сделок, в их числе:

«Торговля правами на воду» (water rights trading) — процесс купли-продажи или передачи прав на использование водных ресурсов, в котором продавцом выступает лицо, имеющее избыток прав на воду, т. е. лицо, которое сэкономило или не использовало права на воду купленные в результате торгов, а покупателем является лицо, которое нуждается в дополнительных водных ресурсов в следствии расточительного использования и/или не правильного прогнозирования необходимого объема водных ресурсов. [4]

«Кратко-, и/или долгосрочные соглашения о водопользовании» (short-, and long-term leases) — как правило, это временные контракты или соглашения между сторонами, позволяющие использовать определенное количество воды (продавца) в течение определенного периода. [7]

Разница данных типов сделок заключается в постоянстве и законном владении правами на воду. Иными словами, «торговля правами на воду» обусловлена долгосрочным или постоянным правом на использование определенного объемы воды из определенного бассейна, а «соглашения о водопользовании» являются временными, обладают гибкими механизмами и зачастую используются для удовлетворения неотложных или временных потребностей в воде, например, как сезонная аренда или увеличение полива сельхоз угодий в особо засушливые дни. В данном контексте, фермерские хозяйства и сельхоз предприятия при наличии прав на воду благодаря водосберегающим технологиям или посредством временной приостановки посева полей могут выступить активными участниками водного рынка поскольку неиспользованные излишки воды могут быть проданы по «соглашению о водопользовании» другим участникам рынка.

«Передачи по требованию» (callable transfers) — представляет собой договорные соглашения, которые позволяют городу обеспечить право на использование воды в критических условиях засухи или нехватки воды. [7]

Наряду с механизмами торговли водными ресурсами стоит вопрос о правах пользования водными объектами, а именно, перспективна ли приватизация водных объектов, таких как озера, реки, водозаборы и т. д. с последующими правами на продажу или аренду воды. Анализ и размышления над рядом научных статей приводят к неоднозначным выводам поскольку, приватизация водных объектов может иметь как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, она может стимулировать инвестиции в улучшение и охрану водных ресурсов, поскольку частные владельцы могут видеть в них потенциальный источник дохода. С другой стороны, это может вызвать опасения относительно доступности воды для общественных и экологических нужд.

В статье «Водный рынок как институт рентных отношений водопользования» авторы предлагают три вида договоров пользования водными объектами, к ним относятся:

1) Договор срочного пользования;

2) Концессия;

3) Аренда. [6]

Таким образом, « договорная система водопользования— это механизм заключения трех видов контрактных соглашений между собственником водных объектов и водопользователями , а по мере развития водного рынка — и реализации этих соглашений между водопользователями». [6] Подробнее разберем каждый из них ниже.

Договор срочного пользования — это юридический инструмент, разработанный для урегулирования прав и обязанностей между сторонами, когда речь идет о временном использовании водных объектов. Рассмотрим конкретный пример: предположим, что потенциальный инвестор в сфере туризма выбрал определенную местность, где находится небольшое озеро или пруд. Для проведения исследования и оценки инвестиционной привлекательности данной местности, он решает временно использовать водный объект, расположенный в этой зоне.

Договор срочного пользования будет регулировать условия и обязательства между инвестором и владельцем водного объекта. В этом договоре будут определены сроки пользования водным объектом, а также обязательства инвестора по соблюдению всех норм природоохранного и водного законодательства. Это включает в себя меры по охране водной экосистемы, сохранению биоразнообразия и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Такой подход позволяет эффективно регулировать использование водных ресурсов в интересах как инвестора, так и общества в целом. Путем заключения договора срочного пользования стороны могут достичь баланса между коммерческими интересами и сохранением природы, что способствует устойчивому развитию и уважению к окружающей среде.

Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — «это уступка права пользования государственной собственностью в течение оговоренного срока или договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок принадлежащих государству или муниципалитетам природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов». [9]

Концессионный договор пользования водным объектом представляет собой особый вид соглашения, который обусловлен длительным сроком заключения, обязательствами по модернизаций и/или строительству новой гидротехнической инфраструктуры на водном объекте, а также хозяйственной самостоятельностью, т. е. иметь возможность заключать договоры с конечными потребителями воды. Важным пунктом и обязательством концессионера является создания фондов для защиты и охраны экосистемы в пределах которой расположен водный объект.

В контексте Кыргызстана концессионный вид договора оказывается перспективным для обеспечения доступа сельских районов к чистой питьевой воде. Возьмем к примеру одно село, которое в следствии отсутствия или износа гидротехнической инфраструктуры не имеет доступа к чистой питьевой воде, а органы местного самоуправления и государственный бюджет не имеет доступных средств для модернизаций или строительства данной инфраструктуры.

В этой ситуации концессионный договор позволил бы привлечь инвестора, который вложил бы средства и технические ресурсы в создание или модернизацию гидротехнических сооружений для обеспечения доступа к чистой воде в данном селе. В свою очередь, инвестор мог бы получить право эксплуатации этих сооружений на определенный срок. Такой подход имеет потенциал улучшить снабжение водой в сельских районах, снизить риски для здоровья населения и способствовать социально-экономическому развитию регионов. Данный механизм также известен как государственно-частное партнерство (ГЧП). При этом следует особо подчеркнуть, что на этапе разработки данного механизма необходим системный подход учитывающий экологические, социальные и в равной мере экономические интересы.

Аренда (от лат. arrendare — отдавать в наймы) — «имущественный наем, договор, по которому арендодатель предоставляет арендатору имущество во временное пользование за определенное вознаграждение — арендную плату» [9] Известен как, «договор уступки прав пользования водным объектом собственником этого объекта арендатору на определенный срок на согласованных условиях арендных отношений и внесения рентной платы. При этом в отличие от концессии при уступке прав пользования водным объектом в форме аренды этот договор не должен быть обременен обязательствами арендатора по реализации согласованного на стадии заключения договора инвестиционного проекта использования, восстановления и охраны водного объекта. В свою очередь, отсутствие этого обременения исключает возможность получения арендатором определенных преференций, предоставляемых концедентом по концессионному соглашению, относительно условий хозяйственного использования концессионером ресурсов водного объекта». [6]

В заключении настоящей части статьи необходимо особо подчеркнуть, что приватизация водных объектов требует комплексного подхода на основе баланса интересов между частными собственниками, экологическими интересами и обществом в целом. В таких случаях необходимы четкие законы и регулирования, которые обеспечивают справедливое и устойчивое управление водными ресурсами, а также защищают права всех заинтересованных сторон, включая потребителей воды и охраны окружающей среды.

Одним из успешно реализованных и активно функционирующих примеров торговли водой можно привести, водный рынок в Австралии в бассейне реки Мюррей-Дарлинг. Бассейн реки Мюррей–Дарлинг — один из ключевых районов в Австралии, который привлекает внимание исследователей благодаря своим инновационным подходам к торговле водными ресурсами. Этот бассейн обеспечивает примерно 90 % водных запасов всего региона. В 1990-х годах австралийское правительство пересмотрело свою стратегию, отказавшись от акцента на строительстве плотин и субсидировании водоснабжения местных фермеров. Вместо этого оно переключило внимание на установление цен и развитие рынка водных ресурсов. [5]

Торговля правами на воду в этом регионе активно осуществляется в разных австралийских штатах. При этом для каждого района устанавливаются жесткие ограничения, чтобы предотвратить избыточное изъятие воды из бассейна для перераспределения в другие регионы. Этот подход основан на вычисленных чистых экономических выгодах, включая возврат воды обратно в бассейн.

Важно отметить, что торговля водными ресурсами в Австралии учитывает крайне переменный климат этой страны. Учитывая, что Австралия является одним из самых засушливых континентов на Земле, распределение водных ресурсов становится более ценным, когда это происходит в рамках сезонных соглашений или временных сделок. Это гарантирует, что в случае необходимости вода может быть возвращена обратно в регион бассейна Мюррей-Дарлинг. [5]

Торговля водными ресурсами в этом бассейне началась с начала 1980-х годов и стремительно увеличилась после снятия некоторых ограничений на торговлю и введения квот в середине 1990-х годов. Объемы торговли также возросли в ответ на уменьшение поступлений воды и низкие сезонные выделения водных ресурсов для целей ирригации. [11] В 2008–2009 годах в южной части бассейна Мюррей-Дарлинг торговля правами на воду составила более 1 млрд. куб. м, и более 1,7 млрд. куб. м. краткосрочными соглашениями о водопользовании [12]. Таким образом, торговля водными ресурсами приносит огромные экономические доходы как для земледельцев (как покупателей, так и продавцов), так и для населения, проживающего в сельских условиях, которые ежегодно оцениваются в более чем 1 млрд. долларов. [10]

Закономерным и основным вопросом создания водного рынка является вопрос формирования цены на кубический метр воды, а именно: из каких компонентов должна формироваться фактическая цена за воду?

В тематической публикации Глобального Водного Партнерства «Вода как социальный и экономический товар: как применить этот принцип на практике» [13] предлагается ряд методов в определении первоначальной цены на воду. Рассмотрим один из основных методов определения стоимости воды подробнее ниже.

«Для того чтобы определить стоимость воды при использовании ее в определенном секторе с тем, чтобы отразить затраты, которые несет общество из-за того, что другие сектора лишаются возможности использовать данные водные ресурсы предлагается использовать метод частичного равновесия. К примеру, при определении полной экономической стоимости воды, использованной в промышленном секторе, необходимо определить ценность воды при наилучшем варианте ее альтернативного использования; он может быть как в городском частном секторе, так и в сельском хозяйстве. Точно также, оценка экономической стоимости воды, используемой для ирригации, требует определения ценности воды, потребленной в промышленном или городском секторах. Как будет показано далее, если доля воды направляемой на ирригацию составит от 60 до 80 процентов от всей использованной воды, то оценка ее приведенной стоимости может быть затруднена». [13]

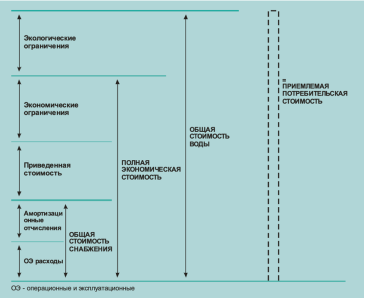

На рис. 1 наглядно продемонстрированы 3 основных компонента-составляющие полной стоимости воды: общая стоимость снабжения, полная экономическая стоимость, и общая стоимость воды. Каждый из этих компонентов имеет свои подкомпоненты. [13]

Рис. 1. Общие принципы формирования стоимости воды

Источник. Глобальное Водное Партнерство Технический Консультативный Комитет (ТКК)

Общая стоимость снабжения формируется за счет двух составляющих: операционных и эксплуатационных затрат (ОЭ затраты), которые включает затраты, связанные с доставкой воды потребителю без учета внешних факторов ограничения, налагаемых на других потребителей, или же альтернативного использования воды. [13]

Операционные и эксплуатационные (ОЭ) затраты : Эти затраты связаны с ежедневным функционированием системы водоснабжения. Обычно эти затраты включают расходы на приобретение неочищенной воды, электроэнергии для насосных систем, трудовые ресурсы, материалы для ремонта, а также расходы, связанные с управлением и эксплуатацией заводов и предприятий по хранению, распределению и очистке воды. [13]

Амортизационные отчисления: Этот тип расходов включает траты, связанные с изнашиванием основного оборудования, а также траты на выплату процентов по функционированию водохранилищ, перерабатывающим заводам, системам распределения и транспортировки воды. [13]

Полная экономическая стоимость воды является суммой общей стоимости снабжения с добавлением приведенной стоимости, которая формируется при альтернативном использовании тех же водных ресурсов, а также экономических ограничений, налагаемых на других пользователей как результат потребления воды каким-либо конкретным потребителем. [13]

Приведенная стоимость (Цена возможности): Эта стоимость отражает тот факт, что, потребляя воду, один пользователь лишает воды другого. Если для другого пользователя ценность воды выше, тогда возникает приведенная стоимость — за счет нерационального использования ресурсов. Приведенная стоимость воды равна нулю только в случае, когда не существует никакого альтернативного варианта ее использования — то есть, нет недостатка в воде. [13]

Экономические ограничения: Часто встречающиеся ограничения — это те, которые связаны с колебаниями верхнего течения воды или с выбросом загрязнений на потребителей, расположенных ниже по течению. Существует также ограничения, возникающие из-за излишнего забора воды или загрязнения таких источников, как озера и подземные воды. Ограничения могут также возникать в результате того, что, к примеру, сельскохозяйственная продукция из орошаемых областей наносит ущерб рынку продукции богарного земледелия в верхних водосборах или повышает затраты богарного земледелия. [13]

Общая стоимость воды — это полная экономическая стоимость, представленная выше, плюс экологические ограничения. Эти стоимости должны быть рассчитаны на основании нанесенного ущерба (если имеются соответствующие данные) или как дополнительные расходы на очистку воды с тем, чтобы вернуть ее изначальное качество. [13]

Экологические ограничения — это те ограничения, которые связаны со здоровьем населения и сохранением экосистем. Иными словами, если загрязнение оказывает влияние на здоровье населения или изменяет экологические системы то это определяется как экологические ограничения. По сути, экологические ограничения обычно гораздо труднее оценить с экономической точки зрения по сравнению с экономическими ограничениями, но мы убеждены, что в большинстве случаев возможно определить некоторые корректирующие затраты, которые дадут оценку нижнего предела экономического объема ущерба. [13]

Таким образом, мировой опыт наглядно демонстрирует, что существуют объективные методы определения стоимости водных ресурсов. В предыдущем обзоре было представлено лишь общее видение этого метода, однако для более глубокого понимания и изучения различных методов ценообразования, читателям может быть полезным обратиться к Тематической публикации Технического Консультативного Комитета № 2, Глобального Водного Партнерства, написанной Питером Роджерсом, Рамешем Бхатией и Аннет Хубер, под названием 'Вода как социальный и экономический ресурс: Практические применения этого принципа'«.

Возвращаясь к фундаментальным вопросам о природе воды, хотелось бы вновь обратить внимания, что среди экспертного сообщества особняком стоит вопрос права на воду, права на экономическое использование и инвестиции в водный сектор. Сторонники обобществления водных ресурсов настаивают на полной национализации водных ресурсов и водного хозяйства страны, поскольку их тезис остается нацеленность водного хозяйства на максимальную реализацию права человека на воду, а не на получение прибыли. В данном контексте первая часть настоящей статьи и последующее описание рыночных механизмов водопользования показывает, что при комплексном подходе и разработке соответствующей нормативно-правовой базы, экологического регулирования и мониторинга, и учет всех мнений заинтересованных сторон в лице государства, общества, экосистем и экономики делает возможным создания комплексного, интегрированного и инклюзивного водного рынка.

Подытоживая, рассматривая богатый потенциал водных ресурсов Кыргызской Республики в контексте нарастающего водного кризиса в Центральной Азии, можно сделать вывод, что при правильном внедрении экономических механизмов в пределах государственных границ страны, Кыргызстан имеет возможность занять достойное место на развивающемся региональном водном рынке, по крайней мере, в пределах бассейна реки Сырдарья. Согласно прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе прибыль на рынке водных ресурсов может значительно превысить доходы от углеводородов. Тем не менее, следует отметить, что потенциальные конфликты в распределении трансграничных водных ресурсов могут стать источником серьезных напряжений между странами региона. Поэтому важно установить справедливые и прозрачные механизмы распределения водных ресурсов внутри Кыргызстана. Это способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития, продовольственной и энергетической безопасности, а также сохранению экосистемы Кыргызской Республики.

Литература:

1) Национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 г.

2) https://economist.kg/novosti/2021/08/11/zasuha-i-potopy-chto-proishodit-s-klimatom-kyrgyzstana-i-pochemu-dalshe-budet-huzhe/

3) Водный Кодекс Кыргызской Республики

4) Dinar, A.; M. Rosegrant; R. Meinzen-Dick (June 1997). «Water allocation mechanisms: Principles and examples». The World Bank Policy Research Working Paper 1779.

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Water_trading)

6) Ушаков Е. П., Ушакова С. Е. (2014). Водный рынок как институт рентных отношений водопользования,

7) Chong, Howard and Sunding, David. 2006. Water Markets and Trading. Annual Review of Environmental Resources 31: 11.1–11.26.

8) Natl. Res. Counc. 1992. Water Transfers in the West: Efficiency, Equity, and the En- vironment. Washington, DC: Natl. Acad. Press

9) Большой экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 1999.

10) Peterson, D., G. Dwyer, D. Appels and J. M. Fry. (2004). Modelling Water Trade in the Southern Murray-Darling Basin. Staff Working Paper. Productivity Commission: Melbourne.

11) R. Quentin Grafton(2010). Economics of Water Reform in the Murray-Darling Basin. Centre for Water Economics, Environment and Policy The Australian National University

12) National Water Commission. (2009a). National Water Commission Australian Markets Report 2008–2009. National Water Commission: Canberra.

13) Питер Роджерс, Рамеш Бхатия и Аннет Хубер. Глобальное Водное Партнерство Технический Консультативный Комитет (ТКК)