Статья посвящена анализу инженерно-геологических особенностей криолитозоны на площади Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в арктической зоне. В работе рассматриваются геологическое строение месторождения, распределение и свойства многолетнемерзлых пород, их взаимодействие с экосистемой и климатическими факторами, а также последствия их деградации для экологической безопасности и разработки углеводородов. Приводятся данные инженерно-геологических и электроразведочных исследований, подтверждающие изменения в многолетнемерзлых породах под воздействием климатических изменений.

Ключевые слова: арктические месторождения, многолетняя мерзлота, криолитозона, Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение, инженерно-геологические исследования, деградация мерзлых пород.

The article is devoted to the analysis of the engineering and geological features of the cryolithozone in the area of a Geophysical oil and gas condensate field located in the Arctic zone. The paper examines the geological structure of the deposit, the distribution and properties of permafrost rocks, their interaction with the ecosystem and climatic factors, as well as the consequences of their degradation for environmental safety and the development of hydrocarbons. The data of engineering-geological and electrical exploration studies confirming changes in permafrost rocks under the influence of climatic changes are presented.

Keywords: Arctic deposits, permafrost, cryolithozone, Geophysical oil and gas condensate field, engineering and geological studies, degradation of frozen rocks.

Арктические месторождения обладают значительными запасами нефти и газа, но из-за своих климатических и географических условий исследования и разработка этих ресурсов сопряжены с большими трудностями. По оценкам, Арктика содержит около 22 % неразведанных мировых запасов нефти и газа, большая часть которых находится в морских условиях. Эти месторождения считаются стратегически важными для будущей энергетической безопасности, но также представляют собой большие экологические и технологические вызовы [1].

Криолитозона относится к областям на Земле, где грунт остаётся постоянно замерзшим в течение двух или более лет. Это явление известно как многолетняя мерзлота. В геологии криолитозона изучается как часть криосферы, которая включает все замерзшие компоненты Земли. Исследование криолитозоны охватывает изучение свойств мерзлых грунтов, их распределение и взаимодействие с другими элементами природы, а также изменения, вызванные климатическими факторами и человеческой деятельностью [2].

Исследование криолитозоны также важно для определения условий разработки месторождений, так как вечная мерзлота оказывает значительное влияние на все аспекты добычи углеводородов. Она влияет на выбор технологий бурения, строительство инфраструктуры и управление экологическими рисками. Разработка методов для адаптации к этим условиям имеет решающее значение для минимизации воздействия на окружающую среду и повышения эффективности работ [3].

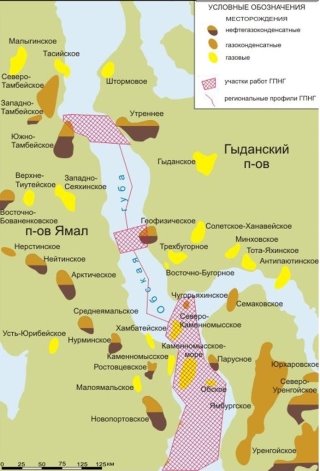

Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 410 км к северу от г. Нового Уренгоя, в средней части Гыданского полуострова на побережье Обской губы в ЯНАО (рис. 1). Открыто в 1975 году.

Рис. 1. Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ)

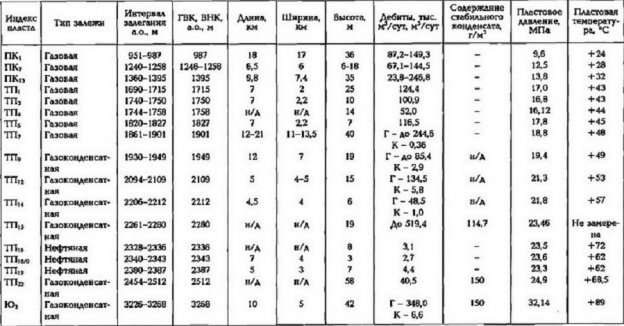

На месторождении было проведено бурение 15 скважин, вскрывших разрез мезо-кайнозойских отложений до среднеюрского возраста включительно на глубину 3426 м (скв. 55). Открыты залежи углеводородов в отложениях марресалинской (пласты ПКь ПК/, ПК13) и танопчинской (ТП1, ТП3, ТП4, ТП5, ТП7, ТП9, ТП12, ТП14, ТП15, ТП17, ТП18, ТП19) свит (табл. 1). Имеет сложное геологическое строение, связанное с неоднородностью и резкой литологической изменчивостью большинства коллекторских горизонтов вплоть до полной глинизации и выклинивания проницаемых прослоев. Характерно блоковое строение меловых отложений и наличие многочисленных тектонических нарушений. По ряду залежей месторождение распространяется в акваторию Обской губы. В настоящее время разведано из 35 залежей, в том числе 19 газовых, 12 газоконденсатных, 3 нефтяных и 1 нефтегазоконденсатной. Доказанные запасы месторождения по стандартам SEC составили 124,9 млрд м3 газа и 0,4 млн т жидких углеводородов [4].

Таблица 1

Геофизические характеристики месторождения

Исследования, проведенные в 2000 году методом дифференциально-нормированной электроразведки (ДНМЭ), подтвердили наличие слоев многолетнемерзлых пород (ММП) под водами Обской губы. Согласно данным одного из электроразведочных профилей, пересекающего губу в широтном направлении, было выявлено, что ММП постепенно утончаются от нескольких сотен метров до исчезновения, отходя от береговой линии.

Подтверждение наличия многолетнемерзлых пород также получено в ходе инженерно-геологических исследований. На прибрежных территориях многолетнемерзлые породы, вероятно, образуют непрерывный слой по вертикальному разрезу. Эти породы присутствуют на всех геоморфологических уровнях, включая лайды и низменные поймы рек, а также террасы. Многолетнемерзлые породы начинаются прямо с поверхности, располагаясь под слоем, который протаивает сезонно. В континентальных районах толщина многолетнемерзлых пород может достигать 200–350 метров. На лайдах толщина многолетнемерзлых пород может снижаться до 150–200 метров. В районах устьев рек, впадающих в губу, мощность многолетнемерзлых пород уменьшается до 40–50 метров. В прибрежных мелководных зонах многолетнемерзлые породы находятся на расстоянии до 100 метров от берега. При годовой амплитуде от 0 до +17,2°С, среднегодовая температура придонного слоя близка к +1,5°С [5, с. 67–69]..

Инженерно-геологические характеристики исследуемого региона обусловлены его принадлежностью к зоне распространения многолетнемерзлых пород в прибрежных районах и субаквальной криолитозоны на акватории. В настоящий момент породы шельфовой зоны претерпевают деградацию, причем переход мерзлого грунта в талое состояние вызывает ряд посткриогенных процессов. Одним из наиболее значимых явлений является выделение газа. Даже незначительное содержание газа в грунтах приводит к приобретению ими специфических свойств, что, в свою очередь, влияет на изменение их физических и механических характеристик [6, с. 48–55].

Районы, где наблюдаются структуры газового сиппинга, вызывают особый интерес. Анализ демонстрирует, что большинство газовых проявлений либо непосредственно связаны с зонами распределения субаквальных многолетнемерзлых пород, либо находятся в пределах потенциального ареала их распространения. Это обстоятельство косвенно подтверждает их парагенетическую связь с субаквальными многолетнемерзлыми породами. Вероятно, структуры газового сиппинга формируются в районах, где субаквальные многолетнемерзлые породы залегают на большой глубине, и создаются за счет газа, высвобождающегося в процессе деградации этих пород [7, c. 69–72].

В акватории Обской губы, согласно данным инженерно-геологического бурения, мерзлые породы не были обнаружены. Однако в образцах керна скважин присутствуют многочисленные посткриогенные текстуры, такие как комковатость, полости и трещины. Это указывает на то, что ранее в этих местах могли существовать мерзлые грунты, которые затем перешли в талое состояние. Переход мерзлых грунтов в талое состояние существенно влияет на сейсмоакустические свойства отложений. Большая часть территории средней части Обской губы и северо-западной части Тазовской губы характеризуется почти полным отсутствием сейсмической корреляции. На временных геологических разрезах верхняя граница газонасыщенных слоев практически совпадает с линией дна. На отдельных участках, которые функционируют как акустические окна, во временных геологических разрезах можно проследить структуры слоёв древнеголоценовых аллювиальных песков. В этих песках обнаруживается наличие свободного газа, который начиная с небольшой глубины от донных отложений, полностью блокирует прохождение упругих волн. Также фиксируются местные прорывы газа, подходящие практически к поверхности дна. В северных районах Обской губы насыщенность осадков газом имеет прерывистый характер. В морской части исследуемого северного сегмента Обской губы на временных геологических разрезах чётко видна мощная толща акустически слоистых современных аллювиально-морских отложений. В пределах голоценовой толщи иногда встречаются изолированные скопления свободного газа. Под этой толщей находятся породы, в той или иной степени насыщенные свободным газом [8, с. 17–26].

Приходим к выводу, что в настоящее время многолетнемерзлые породы находятся в нестабильном состоянии и подвергаются деградации, что подтверждается наличием мерзлопластичного состояния грунта в верхней части разреза. В центральной части Обской и Тазовской губ данные инженерно-геологического бурения не показали наличие мерзлых пород, однако текстуры, замеченные в керне скважин, указывают на то, что грунты (за исключением придонного слоя ила) претерпели криогенное изменение. Необходимы дальнейшие исследования этого района. Определение и картографирование многолетнемерзлых пород в верхних слоях разреза с использованием инженерно-геологических и электроразведочных данных позволит принять оптимальные решения при проведении поисково-разведочного бурения и разработке месторождения.

Литература:

- Кэтрин Кейл. Роль арктических углеводородов для будущей энергетической безопасности. — Специальные отчеты NAPSNet. — 2014 г. — URL: https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/the-role-of-arctic-highercarbons- для будущей энергетической безопасности/

- Харбо Джон В., Виндли Брайан Фредерик. Геология. — Британская энциклопедия. — 2024г. — URL: https://www.britannica.com/science/geology

- Райлин МакГи. Картирование схемы освоения углеводородов Арктики в России. — 2020 г. — URL: https://www.thearcticinstitute.org/mapping-russia-arctic-hydrocarbon-development-scheme/

- Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ). — URL: https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141959-geofizicheskoe-neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie-ngkm/

- Кокин О. В., Цвецинский А. С. Геокриологическое строение подводного берегового склона Обской губы в зоне контакта с припаем // Соврем. подходы и перспект. технологии в проектах освоения нефтегазовых месторождений Российского шельфа, 2013, № 3 (14), с. 67–69.

- Богоявленский В. И., Богоявленский И. В., Дегазация Земли. Формирование залежей углеводородов в верхней части разреза и кратеров выбросов газа // Neftegaz.RU. — 2019. — № 1 — с.48–55.

- Рекант П. В., Васильев А. А. Распространение субаквальных многолетнемерзлых пород на шельфе Карского моря // Криосфера Земли, 2011, т. ХV, № 4, с. 69–72.

- Рокос С. И., Костин Д. А., Куликов С. Н., Субаквальные многолетнемерзлые породы Обской и Тазовской губ Карского моря; Криосфера Земли. 2019. Т. 23. № 5 (97). с. 17–26.