В статье рассматриваются предложения по созданию визуальной графической реконструкции жилищных построек, относящихся к эпохе бронзы и раннему железу, в археологическом комплексе Бутакты-1 на основе данных, полученных в ходе раскопок, проведенных специалистами Института археологии имени А. Х. Маргулана. Исследуются строительные методы, применяемые местным населением предгорий Заилийского Алатау, которые были подвержены влиянию строительных традиций, характерных для племен андроновской культурно-исторической общности. Эти племена обитали в степных и лесостепных районах Казахстана, Южного Зауралья, Западной Сибири и Средней Азии.

Ключевые слова: графическая реконструкция, жилища эпохи бронзы и раннего железа, археологический комплекс Бутвкты-1, андроновская культурно-историческая общность, традиции домостроительства.

The article discusses proposals for the creation of a visual graphic reconstruction of residential buildings dating back to the Bronze Age and Early Iron Age in the Butakty-1 archaeological complex based on data obtained during excavations conducted by specialists of the A. H. Margulan Institute of Archaeology. The construction methods used by the local population of the foothills of the Trans-Ili Alatau, which were influenced by the building traditions characteristic of the tribes of the Andronovo cultural and historical community, are investigated. These tribes lived in the steppe and forest-steppe regions of Kazakhstan, Southern Trans-Urals, Western Siberia and Central Asia.

Keywords: graphic reconstruction, Bronze Age and Early Iron age dwellings, Butvkty-1 archaeological complex, Andronovo cultural and historical community, traditions of house building.

Архитектурно-археологический комплекс Бутакты-1 впервые был обнаружен в 1996 году. Сотрудниками Института археологии им. Маргулана было установлено, что исследуемый комплекс находится в частной собственности, по итогу экспедиций и исследований, проходивших в период с 2003 по 2004, с 2007 по 2010 года были получены ценные данные для реконструкции. Дальнейшая судьба комплекса была уничтожена строительством в 2011 году.

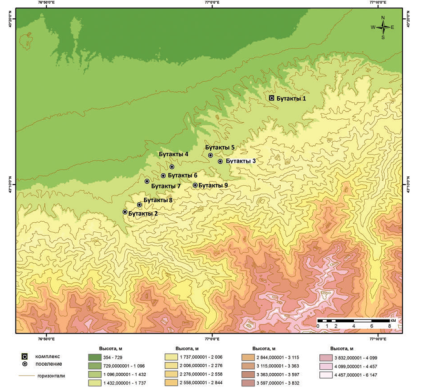

Архитектурно-археологический комплекс Бутакты-1 имеет расположение близ города Алматы, ориентирован на юго-восточную часть. Комплекс относится к территории ущелья Бутаковка, местность и рельеф горные. Поселение Бутакты-1 имеет отличие от других поселений обилием речной системы и расположение на равнинной части, реки Жарбулак и Малая Алматинка находились в непосредственной близости к поселению. (Рис.1)

Рис. 1. Снимок SRTM местоположение комплексов Бутакты

Центральная часть Заилийского Алатау представляет собой форму полукольца, где происходила основная хозяйственная деятельность людей, населявших эти места в эпоху бронзы и железа. Уникальность исследуемого комплекса в его вековой многослойности, где помимо сооружений эпохи бронзы были найдены могильники усуньского периода и средневековья.

Период эпохи бронзы на территории Казахстана имеет свои ключевые особенности в социальном аспекте. С середины II тысячелетия до н. э. андроновцы начинают активную миграцию со степных районов на юг в горные и предгорные территории Жетысу. Массовое переселение андроновского социума связывают с иссушением климата в степных районах и резким увеличением численности населения.

В начале горных ущелий обустраиваются крупные поселения, с жилищами. Данные поселения играли очень важную роль и служили хозяйственными и ремесленными центрами, к такому центру относится поселение Бутакты-1.

Для создания достоверной графической реконструкции поселения, были разобраны такие труды исследователей Горячев А. A., Мотова А. A. “Археологический комплекс Бутакты-1” [1]. Авторы в своем труде описывают жилище под номером 1, которое имело расположение в западной части поселения. По своему назначению и конструкционным особенностям жилище представляло полуземлянку квадратной формы, с длиной сторон 11 м, что говорит о площади в 121 м 2 . При строительстве жилища использовался грунт для обмазки стен и заливке полов, что служит своего рода утеплителем. Перед строительством жилища выбирали площадку под котлован, котлован забутовывалась мелким щебнем с песком, поверх которых заливался раствор глины с известью.

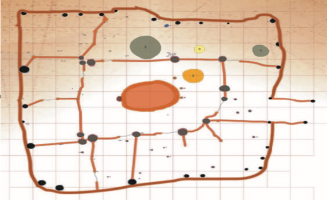

По конструкции несущие перегородки были изготовлены из стволов деревьев, внутренние были изготовлены из ветвей деревьев, для обмазки внутренних и наружних стен использовалась глина. В качестве материала для полов в основном использовались щебень, глина и солома. Конструкция крыши представляла собой ветви деревьев, уложенные шкурами животных. К центру жилища уровень пола слегка понижался. В самом центре жилища находился своего рода очаг, служивший как для хозяйственных нужд, так и для обогрева всего жилища. (Рис. 2)

Рис. 2. План жилища

Несущая конструкция жилища представляла собой столбы, находившиеся вокруг очага и по периметру жилища, диаметр столбов от 20 до 35 см. Столбы были вбиты в землю, в ямах укладывали крупные камни округлой формы, служившие основанием. Расстояние между столбов от 2 до 2,5 м, высота до 2,5 м

Стены изготавливались из бревен тянь-шаньской ели, щели между бревнами конопатили глинистым раствором с добавлением соломы или кизяка. После чего стенки жилища штукатурились как внутри, так и снаружи глиной с добавлением красящего вещества растительного происхождения кирпичного цвета.

Внутренние стены, разделявшие помещение на комнаты и отсеки, сооружались из горбылей, которые укладывались между столбами и плотно подгонялись друг к другу. Перегородки внутренних конструкций помещений, судя по размеру небольших ямок между опорными столбами, изготавливали из крупных веток или жердей. В жилой зоне они, возможно, обтягивались шкурами.

По центру жилища устанавливались массивные деревянные бревна, диаметром 30–35 см, составлявшие опорные конструкции крыши (высотой до 2,8–3 м). Кровля была двухуровневая. Первый уровень — четырёхскатный и опирался на квадратную раму. Высота опорных столбов под квадратной рамой — около 3 м. Опорные столбы располагались по периметру очага [1, с. 26–27].

Второй уровень кровли перекрывал квадратную раму и был предположительно двухскатным, с большим световым окном, которое являлось отверстием для дымоотвода и располагалось прямо над очагом. Кровля укладывалась на опорные балки и на основные перекладины. С внутренней стороны кровля предположительно обмазывалась глиной.

Следов оконных проемов во внешних стенах жилища в ходе археологических раскопок не зафиксировано. Однако полностью исключать их наличие не следует. Известна традиция устройства окон с подветренных сторон дома, которая, по мнению археологов, сохранилась в степных районах Жетысу до настоящего времени [1, с. 27]. В жилище эпохи бронзы поселения Бутакты-I такие оконные проемы могли быть устроены с северо-восточной и юго-восточной сторон. Одно из них, вероятно, предназначалось для освещения входной группы, другое — для хозяйственного отсека дома, так как эти части жилища не освещались верхним световым проемом, устроенным над центральной частью жилища. В ночное время суток и холодное время года подобные окна могли занавешиваться циновками или шкурами.

Таким образом жилище-1 — это полуземлянка квадратной формы, ориентированная на юго-восток. Входная группа жилища оказалась уничтожена в результате современных строительных работ на участке поселения [1, 27–28]. При входе в жилище находилось помещение- тамбур, из которого можно было попасть как в жилую, так и в хозяйственную часть строения. Композиционное решение постройки обусловлено функциональным назначением каждой его части.

Внутренний объем строения состоял из центрального основного помещения, трёх спальных двухкомнатных секций и хозяйственного отсека. В центре основного помещения (6×5 м) находился очаг. Данное помещение являлось ядром планировочной системы жилища и выполняло функцию зала и кухни, к нему с северо-восточной стороны примыкала полукруглая площадка.

К северу от очага находилась крупная хозяйственная яма округлой формы (d-80 см, h-70 см), по мнению специалистов, служившая дополнительным обогревом жилища в ночное время [1, с. 28]. Вдоль юго-восточной и юго-западной стенок дома располагались четыре, одно- и двухкомнатные жилые секции. Это указывает на совместное проживание аналогичного количества малых семей. Размеры однокомнатных помещений — 3×3,5 м, двухкомнатных секций, разделенных перегородками пополам, — 5×3 м. Установлено, что в центральном помещении вокруг очага могли разместиться 20–25 человек. Вероятно, именно такое количество членов большой патриархальной семьи проживало в данном жилище.

Хозяйственная зона дома находилась вдоль северо-западной стены и в восточном углу. Она занимает площадь около 22–24 м². Ее размеры по периметру 11×2,5 м. Там же расположены хозяйственные углубления и ямы-холодильники. Ямы-холодильники широко известны в материалах эпохи бронзы Жетысу [1, с. 30]. В западном углу жилища отмечено однокомнатное помещение, размерами 3×3,5 м, которое, судя по планировке, являлось кладовой.

Подобный тип жилища относится к каркасно-столбовым конструкциям полуземлянок андроновской культурно-исторической общности. Его ближайшие аналогии находятся на поселении Атасу [2, с. 405, рис. 9:3].

Отличительной чертой домов на поселении Бутакты-I являлась четырехскатная крыша, опиравшаяся на квадратную раму в центре дома. Такой тип устройства крыши характерен для жилищ Южного Зауралья, Западной Сибири, Центрального и Северного Казахстана [3, 4, 5, 6, 7].

Е. Е. Кузьмина относит подобные конструкции устройства крыш к третьему типу андроновских жилищ [2, с. 91], но в отличие от андроновских построек, в центре жилища Бутакты-1 устроен очаг в виде овальной ямы с подковообразным глинобитным бортом и полукруглой площадкой перед входом. Такие очаги часто встречаются в памятниках тазабагъябской культуры Приаралья, генетически связанной с андроновской [8, с. 195–204]. Подобные им виды описываются в древних индийских источниках «как домашний огонь гархапатья — «огонь господин дома»» [2, с. 81].

Отличительной чертой жетысуйских построек Бутакты-1 от жилищ андроновского времени степных районов Казахстана следует считать отсутствие каменной облицовки стен или устройство оснований фундамента из каменных плит [2, с. 91]. Полагаем, что наличие большого количества строительного леса и материалов (глины, песка и других) также делали эти технологические приемы излишними. Хотя подобные традиции известны на территории Жетысу в зоне альпийских лугов и предгорьях Заилийского и Джунгарского Алатау [9, 10, 11].

Рассмотрим другое жилище раннего железного века археологического комплекса Бутакты-1, назовем его жилище-2. Форма жилища-2 — круглая. В его северной части обнаружена каменная выкладка округлой формы, сложенная из мелких камней. Диаметр выкладки 60 см. Вход в жилище обозначен с западной стороны прерыванием ямок под столбовые конструкции. Следов очага внутри помещения не найдено.

К северу от входа обнаружен выносной очаг — тандыр, представлявший собой глинобитное сооружение, заглубленное в грунт на глубину до 30 см. В основании он составлял около 1 м в диаметре, а в высоту до 70 см.

Специалистами установлено, что жилище-2 представляло собой заглубленное наземное жилище юртообразной формы, диаметром 7 м и глубиной 25–30 см [1, c.50].

По периметру круга были обнаружены ямки под опорные столбы, диаметром от 15–20 см, глубиной 20–40 см. В центре жилища были устанавлены четыре опорные столбовые конструкции, которые делили его пространство на две половины. Площадка пола заливалась раствором жидкой глины с песком и органическими добавками. Конструкции внутреннего пространства, стен и крыши не определяются, хотя по материалам раскопок можно предположить, что их основу составляли каркасы из жердей и прутьев [1, 51–52].

Стены жилища-2 штукатурились глиняным раствором. Крыша, вероятно, имела невысокую конусовидную форму и накрывалась ветками с листьями. В южной части постройки найдено углубление округлой формы, диаметром около 70 см и глубиной 10 см, частично заполненное фрагментами керамического «блюда». Не исключается, что в данном случае речь идет о редком варианте керамического столика — дастархана, который особо оберегали и хранили внутри дома [1, с.50].

Приходим к выводу, что научным основанием для графической реконструкции жилищ эпохи бронзы и раннего железа археологического комплекса Бутакты-1 являются следующие положения:

1) влияние характерных особенностей строительных традиций племен андроновской культурно-исторической общности степных и лесостепных районов Казахстана, Южного Зауралья и Западной Сибири, отмеченные исследователями [2, 3, 4, 5, 6, 7];

2) взаимовлияние традиций домостроительства местного населения предгорий Заилийского Алатау с культурами бронзового века Средней Азии, отразившиеся, прежде всего, в устройстве входной группы и очага [8, 9, 10, 11].

3) влияние природно-географических особенностей северных склонов Заилийского Алатау на традиционные строительные приемы племен андроновской культурно-исторической общности степных и лесостепных районов Казахстана, отразившиеся на архитектурной композиции жилищ и их внутреннем обустройстве;

4) жилище-2 раннего железного века археологического комплекса Бутакты-1 в архитектурно-конструктивном плане представляло собой протоказахскую юрту — мобильное жилище номадов.

Литература:

- Горячев А. А., Мотов А. А. Археологический комплекс Бутакты-I. Алматы: ТОО KazBook Trade, 2018. — 264 с.

- Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. — М., 1994. — 464 с.

- Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник // Труды Государственного Исторического музея. — М., 1948. — Вып. XVII. — С. 59–164;

- Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. — Алма-Ата, 1966. — 436 с.;

- Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы // ТИИАЭ АН КазССР, 1970. — т. 5.;

- Маргулан А. Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. — Алма-Ата, 1979. — 360с.;

- Зах В. А. Поселок древних скотоводов на Тоболе. — Новосибирск, 1995. — 96 с.

- Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья. — М., 1977. — 246 с.

- Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Вопросы типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья // РА. — № 1. — М., 1993. — С. 5–19;

- Марьяшев А. Н, Горячев А. А. Поселения эпохи бронзы в верховьях ущелья Тургень и на плато Асы // История и археология Семиречья. — Выпуск 2. — Алматы, 2001. — С. 112- 121;

- Марьяшев А. Н., Фрачетти М. Исследования могильников и поселения у села Бигаш в Восточном Семиречье //История и археология Семиречья. — Выпуск 3. — Алматы, 2007. — С. 100–105.